Ist der Fachkräftemangel nur ein Mythos?

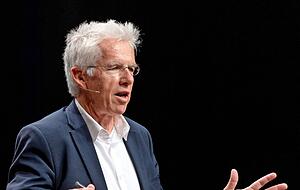

Bei der Bürger-Uni in Heilbronn vertritt der bekannte Ökonom Thomas Straubhaar diskussionswürdige Thesen. Wenn Arbeitskräfte fehlen, solle man die Lücke mit Frauen, Älteren und hier lebenden Ausländern schließen. Von Zuwanderung von Fachkräften hält der Wissenschaftler nichts.

Der Mangel an Fachkräften ist seit Jahren eines der zentralen Probleme in der deutschen Wirtschaft. Vor allem in Wachstumsregionen wie Heilbronn-Franken beklagen Unternehmen fast aller Branchen die zunehmenden Schwierigkeiten, geeignetes Personal zu finden. Für den Ökonomen Thomas Straubhaar von der Universität Hamburg sind die Unternehmer selbst schuld an dieser vermeintlichen Misere.

"Hören Sie auf, über Fachkräftemangel zu jammern. Tun Sie was!" lautet die unmissverständliche Botschaft, die Straubhaar bei seinem Auftritt bei der Bürger-Uni Heilbronn in der Aula des Bildungscampus am Dienstagabend verbreitet. Obwohl er nach eigenem Bekunden weiß, dass er sich in Heilbronn bei diesem Thema "auf dünnem Eis" bewegt, erläutert der Ökonom vor 65 Besuchern, warum es aus seiner Sicht gar keinen Mangel an Arbeitskräften in Deutschland gibt.

Angebot und Nachfrage

Für den renommierten Wirtschaftswissenschaftler ist der Fachkräftemangel ein einziger Mythos, der durch die Corona-Krise noch klarer sichtbar werde als zuvor. Schon rein ökonomisch könne ein Mangel gar kein Dauerzustand sein. Wenn tatsächlich irgendwo Fachkräfte fehlten, steige der Preis für Arbeit, argumentiert Straubhaar. Dadurch werde es für die Menschen attraktiver, diese Berufe zu ergreifen, wodurch sich die Lücke früher oder später schließe. Alles eine Frage von Angebot und Nachfrage - auch auf dem Arbeitsmarkt, ist der Ökonom überzeugt.

In Zukunft werde es sowieso keinen Fachkräftemangel mehr geben, sagt Straubhaar voraus. Denn nicht nur die Anzahl der Menschen in Deutschland nehme demografisch bedingt ab, sondern auch die Nachfrage nach Arbeit. Künstliche Intelligenz und die fortschreitende Automatisierung führten dazu, dass vor allem mühsame, einseitige Tätigkeiten künftig von Maschinen übernommen werden. "Alles, was sich wiederholt, werden künstliche Intelligenz und Maschinen besser erledigen", sagt der Wissenschaftler. Nicht zuletzt für kreative Tätigkeiten im Handwerk sieht er "goldenen Boden".

Keine 40 Stunden mehr arbeiten

Durch diese Entwicklung, die durch die üblichen Produktivitätsfortschritte noch verstärkt werde, sinke die Summe der zu verrichtenden Arbeit in der deutschen Volkswirtschaft. Für Straubhaar eine gute Nachricht: "Ich find"s toll, dass wir nicht mehr 40 Stunden arbeiten müssen." Der gebürtige Schweizer kann sich auch eine Vier-Tage-Woche gut vorstellen. "Es spricht nichts dagegen." Über deren Finanzierung sagt er allerdings nichts.

Doch zurück zum Fachkräftemangel. Um mögliche Personallücken, die Straubhaar dann doch einräumt, zu schließen, müsse Arbeit insgesamt attraktiver gemacht werden. "Wir haben die historische Chance, Arbeit neu zu denken", sagt er mit Blick auf die gewaltigen Umbrüche durch die Digitalisierung. Den jammernden Arbeitgebern wirft Straubhaar einen Mangel an Kreativität vor. Wer seine Leute ordentlich behandle und gut bezahle, habe überhaupt kein Problem, qualifizierte Fachkräfte zu finden, behauptet der Ökonom. "Fachkräftemangel ist primär ein Führungsmangel", nimmt er die Unternehmer in die Pflicht.

Zahlreiche Stellschrauben

Die Arbeitgeber hätten einige Möglichkeiten, sich gute Mitarbeiter zu sichern. Bildung ist für Straubhaar hier ein ganz wesentlicher Faktor. Die Beschäftigten müssten sich lebenslang weiterbilden, um in der modernen Arbeitswelt zu bestehen. Außerdem gelte es, bisher ungenutzte Potenziale zu nutzen. Straubhaar nennt hier explizit Frauen, Ältere sowie Ausländer, die bereits in Deutschland leben. "Wenn die alle so viel arbeiten würden wie die Männer, wäre das Fachkräfteproblem für die nächsten 30 Jahre gelöst", sagt der Hamburger Wissenschaftler, wohl wissend, dass diese Gruppen oft nicht schuld daran sind, dass sie nicht mehr arbeiten.

Gar nichts hält Straubhaar davon, dem tatsächlichen oder vermeintlichen Fachkräftemangel mit Migration aus dem Ausland begegnen zu wollen. "Die ökonomischen Effekte der Zuwanderung werden maßlos überschätzt", sagt er. Zudem lasse sich Migration ganz schlecht steuern, sodass im Zweifel nicht diejenigen Migranten ins Land kommen, die auf dem Arbeitsmarkt benötigt werden. Die Geschichte zeige, dass sich Fachkräftemangel nicht durch Migration beheben lasse, behauptet Straubhaar.

Es kommen Menschen, nicht nur Arbeitskräfte

Der Wissenschaftler weist auch auf die gesellschaftlichen Implikationen der Zuwanderung hin. "Denn es kommen Menschen, nicht nur Arbeitskräfte."

Wenn die Migranten ihre Familien nachholten, könnte die Belastung für die deutsche Gesellschaft zu hoch werden. Straubhaar verweist in diesem Zusammenhang auf die zweite und dritte Generation türkischer Zuwanderer hin, die sich sehr schlecht in die deutsche Gesellschaft integriert hätten.

Schwächen in der Argumentation

Und was ist mit der Zuwanderung aus humanitären Gründen, will Moderator und Stimme-Redakteur Tobias Wieland in der Fragerunde wissen. Dieser Migration misst Straubhaar keine ökonomische Bedeutung zu. "Das geschieht aus Humanität, Moral und Ethik. Monetär ist das immer ein Verlustgeschäft." Darüber, dass viele dieser Geflüchteten in Deutschland Arbeit finden und dadurch sehr wohl einen Beitrag zur Schließung von Fachkräftelücken leisten, sagt Straubhaar nichts.

Auch die These, dass Frauen, ältere Menschen und hier lebende Migranten den Personalbedarf decken könnten, zweifelt Wieland an. Denn das Problem des Matchings, also der Passgenauigkeit der potenziellen Kandidaten für die zu besetzenden Stellen, stellt sich bei ihnen in ähnlicher Form wie bei Zuwanderern. Thomas Straubhaar räumt diese Schwäche in seiner Argumentation ein, hält aber an seinem Gesamtbefund unbeirrt fest. "Es gibt diesen Fachkräftemangel nicht."

Bürger-Uni

Die Bürger-Uni ist ein Gemeinschaftsprojekt der Dieter-Schwarz-Stiftung, der German Graduate School, der TU München und der Heilbronner Stimme. In den Vorlesungen, die drei Mal pro Jahr stattfinden, werden Forschungsergebnisse von Experten für jedermann verständlich präsentiert. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus waren die beiden für März und für Juni geplanten Vorlesungen der Bürger-Uni ausgefallen. Im September fand nun die erste Veranstaltung des Jahres statt - in abgewandelter Form.

Die nächste Bürger-Uni findet am 26. November mit Thomas Schulz statt. Thema: Wie das Silicon Valley die Welt verändern will.

Stimme.de

Stimme.de