Im Auftrag des Tierschutzes: Wie sieht der Alltag einer Amtstierärztin aus?

Die Muttersau hat eine Aufgabe: Ferkel produzieren. Dass dieses in einem tierschutzgerechten Rahmen passiert, dafür ist Mariana Peer zuständig. Die 41-Jährige ist Amtstierärztin in Hohenlohe und kontrolliert die Haltung von Nutztieren. Häufig ist ihr beruflicher Alltag ein Spagat und nichts für schwache Nerven.

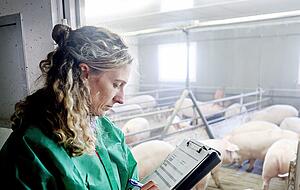

Mariana Peer hat Schwein, noch bevor die Sonne aufgeht. Klingt nach saumäßig viel Glück? Für die 41-jährige Amtstierärztin ist es das auch. Resoluten Schrittes und mit jeder Menge Erfahrung im Gepäck betritt die Löwensteinerin den Schweinestall in Hohenlohe. "Ein Zuchtbetrieb", erklärt Dr. Mariana Peer, als sie sich einen Overall überstreift, der vom Betrieb gereinigt zur Verfügung gestellt wird. Hygiene ist für die Schweinehaltung zentral – für die Gesundheit der Tiere sowie für den wirtschaftlichen Erfolg des Betriebes. Erst wenn Peer durch die Hygieneschleuse durch ist, die den schmutzigen, schwarzen Bereich vom Stallinneren, dem weißen Bereich, trennt, kann die Tierärztin mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen.

Kontrolle

"Es ist ein Kontrollbesuch", sagt Mariana Peer. Während die privaten Tierhaltungen in der Regel nach Beschwerden von Bürgern überprüft werden, unterliegen landwirtschaftliche und gewerbsmäßige Tierhaltungen (wie beispielsweise Schlachthöfe, Reit- und Fahrbetriebe, Tierpensionen) einer regelmäßigen Kontrolle. Fliegen werden aufgeschreckt und surren nervös durch die Luft, als Peer gemeinsam mit dem Landwirt ganz unaufgeregt durch den Stall geht.

"Das sind die sogenannten Abferkelbuchten. Hier bekommen die Sauen ihre durchschnittlich 13 Ferkel", erklärt Peer mit Blick auf eine Sau, die in ihrer Metallbox auf der Seite liegt, während der rosige Nachwuchs um sie herumspringt. Tatsache ist, dass eine Muttersau nur eine Aufgabe hat: Möglichst viele gesunde, lebensfähige Ferkel gebären. Dabei sollen die Haltungsbedingungen tierschutzgerecht sein. Dass dieses auch geschieht, dafür ist die Amtstierärztin da.

Die Zusammenarbeit mit den Betrieben sei in der Regel gut, stellt die zweifache Mutter fest. Die Politik ist hingegen überall Thema. Beispielsweise, dass eine neue Verordnung besagt, dass die Abferkelbuchten mindestens 6,5 Quadratmeter groß sein müssen. "Mir fehlen 0,2 Quadratmeter pro Box, dafür müsste ich den ganzen Stall umbauen, was ich mir nicht leisten kann", erklärt der Bauer. "Wenn wir in Deutschland bereit wären, mehr für unser Fleisch auszugeben und bei Preiserhöhungen nicht zu billigeren Produkten aus dem Ausland greifen würden, wäre es anders." Ein Dilemma, das Peer nur zu gut nachvollziehen kann.

Aufwendig

"Diese Diskussionen müssen wir führen", sagt die leidenschaftliche Tierschützerin, die lieber von intensiver Tierhaltung statt von Massentierhaltung spricht. Es dürfe nicht soweit kommen, dass am Ende keiner mehr Tiere in Deutschland hält. Später wird ihr der Inhaber eines Mastbetriebes erzählen, dass er aufhört. "Ich kaufe die Schweine für 70 Euro und kann sie nach dreieinhalb Monaten für 120 Euro weiterverkaufen", rechnet er vor. Das lohne sich nicht mehr.

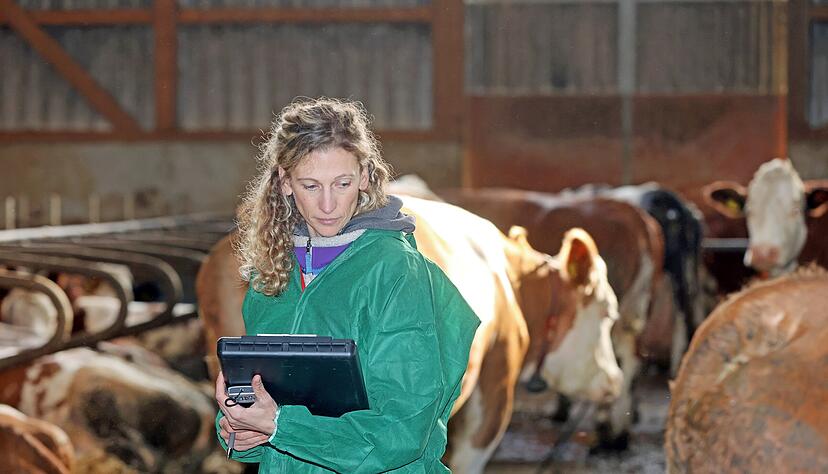

Neben Einweg-Schutzkleidung hat Mariana Peer stets ihr Klemmbrett sowie eine Digitalkamera dabei. Mindestens genauso wichtig wie die Kontrollen vor Ort ist auch die Dokumentation, die Arbeit am Schreibtisch. Die kann unverhofft bis zu eine Woche in Anspruch nehmen, wenn wie bei einer Stippvisite im Kuhstall am Nachmittag plötzlich größere Mängel auffallen. "Hier muss schnell gehandelt werden", sagt Peer und ruft noch auf dem Rückweg ins Büro die zuständige Veterinärin an. "Die Zusammenarbeit mit den praktischen Tierärzten ist wichtig und klappt hier zum Glück sehr gut", so Mariana Peer.

Später in ihrem Bericht wird sie darauf hinweisen, dass Klauenerkrankungen und Lahmheiten mit Schmerzen und Leiden für die Tiere verbunden sind. Ändert sich der Zustand im Stall nicht, können auch rechtliche Schritte eingeleitet werden. Die tägliche Belastung für Amtstierärzte ist nicht ohne. Mariana Peer motiviert sich so: "Wenn ich in einen Rinderbestand mit 200 Tieren komme und versuche, dort Struktur und Ordnung zum Wohl der Tiere reinzubringen, dann fühle ich, dass es eine große Sinnhaftigkeit hat."

Ausbildungsweg

Vom Stall bis zum Teller, so lässt sich der Job des Amtstierarztes lapidar beschreiben. Der Amtstierarzt wird bei einem Landratsamt oder einer kreisfreien Stadt mit den Aufgaben des öffentlichen Veterinärwesens (Tierschutz und Bekämpfung von Tierseuchen) und der Lebensmittelüberwachung betraut. Nach dem Studium der Tiermedizin folgt in der Regel eine Zeit der praktischen Berufsausübung vor dem Eintritt in den öffentlichen Dienst. So war es auch bei Dr. Mariana Peer.

Die 41-Jährige machte nach ihrem Studium in München und Promotion an der Pferdeklinik der FU Berlin einen Abstecher in eine klassische ländliche Tierarztpraxis in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 2018 ist sie Fachtierärztin Öffentliches Veterinärwesen und kennt sich mit Verwaltungsrecht und juristischen Fragen aus.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare