Als Künzelsauer ihre Koffer packten

Künzelsau - Abenteuerlust, Geschäftssinn, Armut: Motive der Auswanderer waren verschieden. Stadtarchivar Stefan Kraut stellt im Stadtmuseum viele Künzelsauer vor, die nicht nur aus Not und auch nicht erst im 19. Jahrhundert die Koffer packten.

Künzelsau - Johann Peter Oettinger ist ganz schön herumgekommen: Amsterdam, Ghana, Surinam, Jungferninseln, Portugal, Rotterdam sind Stationen seines Lebens. Dabei ist er kein moderner Vielflieger, der Meilen sammelt.

Der Bader und Chirurgus aus Künzelsau war Zeitgenosse Bachs, Goethes und Friedrichs des Großen und fuhr für die Kurfürstlich Brandenburgisch Afrikanische Kompanie auf der Fregatte Friedrich Wilhelm zu Pferde nach Westafrika. Auf dem Schiff war er für die Gesundheit der Besatzung wie auch der 700 bis 800 Sklaven verantwortlich, die von der afrikanischen Goldküste nach Amerika verschleppt und dort verkauft wurden. Auf dem Rückweg wurde sein Schiff gekapert. Der Künzelsauer konnte sich freikaufen, kehrte in seine Heimatstadt zurück und starb dort als angesehener Bürger und Stadtrat.

Oettinger ist nicht der erste Künzelsauer, den es in die weite Welt zog und auch nicht der einzige Seefahrer. Stadtarchivar Stefan Kraut stellt im Stadtmuseum viele Künzelsauer vor, die nicht nur aus Not und auch nicht erst im 19. Jahrhundert die Koffer packten. Damit zeigt er am Rand der Ausstellung über die Griechen in Hohenlohe, dass sich auch Künzelsauer immer wieder unter Auswanderern einreihten.

Abenteuerlust

Bereits im 16. und 17. Jahrhundert hat manchen Künzelsauer das Fernweh gepackt. Nicht immer ist es Abenteuerlust, die in exotische Länder − nach Ost- und Westindien oder die Kapverden − führt. "Die Leute waren früher viel mobiler, als wir uns heute vorstellen können", betont Kraut. Handwerker gehen auf Wanderschaft: Der Künzelsauer Konditor Johann David Neunhofer etwa kommt bis nach Magdeburg und Berlin. Ein Goldschmied aus der Ganerbenstadt arbeitet in Hannover, einer der Sommer-Schreiner in Stuttgart. Viehhändler aus Hohenlohe sind zwischen Serbien und Frankreich unterwegs. Und Soldatenwerber verschleppen Söhne der Kocherstadt im Militärdienst ins Ausland, vorausgesetzt die Stadtväter kaufen sie nicht rechtzeitig frei.

Manchem wurde es auch zu eng in der Heimatstadt, in der die Zünfte streng auf die Reglementierung des Wirtschaftslebens achteten. Der Nagelschmiedsohn Johann Heinrich Schüle machte deshalb als Kattunfabrikant in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts jenseits der Künzelsauer Stadtgrenzen Karriere und Vermögen. In Augsburg und Heidenheim begründet er eine der ersten industriellen Textilproduktionen und beliefert sogar den kaiserlichen Hof in Wien. Den Zerfall seines Textilimperiums während der Kontinentalsperre Napoleons erlebt er noch mit.

Mit dem 19. Jahrhundert beginnt auch in Künzelsau die Armutswanderung in die Neue Welt. Die Hungerjahre und der Zusammenbruch des Viehhandels treiben die Menschen scharenweise fort. Rund 2000 sollen zwischen 1810 und 1910 das Stadtgebiet aus Not verlassen haben. Viele lassen sich in Philadelphia nieder, wo eine Künzelsau-Kolonie entsteht.

Metzger

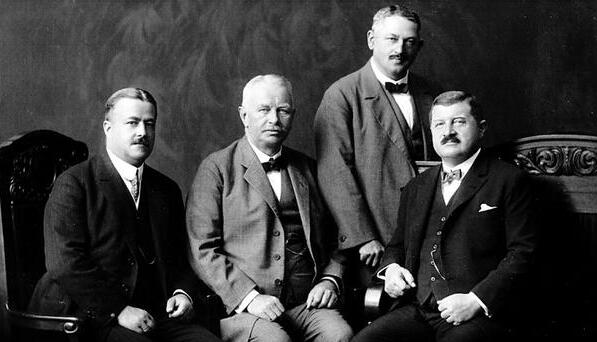

Für Metzger rund um Künzelsau wird auch England im 19. Jahrhundert England ein beliebtes Ziel. "Die brauchte man dort im Catering, würde man heute sagen", so Kraut. Die Arbeiter des viktorianischen Wirtschaftsbooms wollen verpflegt sein. Nicht zuletzt Hohenloher Metzger übernehmen diese Aufgabe. Das Zentrum von Bradford ist damals fest in Künzelsauer Hand. In den Läden wird deutsch gesprochen. Mancher Metzger kommt als gemachter Mann nach Künzelsau zurück. So auch der Friedrich Baier, der Bruder des Münster-Baumeisters oder Philipp Wagner, Ahnherr des Künzelsauer Geologen Georg Wagner. Der bekannteste unter den Auswanderern ist indes Konsul Otto Uebele. Er geht als junger Kaufmann 1900 nach Santos in Brasilien und steigt dort zum Teilhaber des größten Kaffeehauses der Welt, der Firma Theodor Wille und Co. auf. Wie viele andere Auswanderer hat er die Heimat nicht vergessen. Als besonderer Wohltäter Künzelsaus wurde ihm 1920 die Ehrenbürgerschaft seiner Heimatstadt verliehen.

Hintergrund: Migrantinnen

Auch Frauen waren mobil. Nicht nur der Seefahrer Christian Grell brachte im 17. Jahrhundert seine Ehefrau aus Bremen mit. Als Soldatenfrauen kommen Künzelsauerinnen bereits während des 30-jährigen Krieges in ferne Länder. Eine von ihnen begleitet ihren schwedischen Ehemann in dessen Heimat und kommt 1686 wegen Erbschaftsangelegenheiten wieder. Um Medizin zu studieren, musste die Künzelsauerin Karoline Breitinger noch im 19. Jahrhundert in die Schweiz gehen. bug

Stimme.de

Stimme.de