Wurzeln der Orgelbauer-Dynastie Schmahl reichen nach Heilbronn

Die Familie Schmahl gehörte zu den bekanntesten und produktivsten Orgelbauern des südwestdeutschen Barock. Ihre Wurzeln reichen nach Heilbronn. Die Stimme rückt sie angesichts des aktuellen Kiliansorgel-Großprojektes in den Blickpunkt.

Sie gehörten zu den bekanntesten und mit rund 100 Instrumenten produktivsten Orgelbauern des südwestdeutschen Barock im 18. Jahrhundert. Leider sind nur fünf ihrer Instrumente erhalten, von allen anderen nur noch Teile. Vor dem Hintergrund des aktuellen Orgel-Großprojekts in der Heilbronner Kilianskirche beleuchtet Professor Christhard Schrenk – als Historiker und als Vorsitzender des Vereins der Kilianskirche – im Stimme-Gespräch die weit verzweigte und fast vergessene schwäbische Orgelmacher-Dynastie Schmahl. Ihre Wurzeln liegen in Heilbronn.

Schrenk muss weit ausholen. Die erste Orgel in der Kilianskirche ist für das Jahr 1486 belegt. Die Reichsstadt dürfte kirchenmusikalisch schon damals eine große Rolle gespielt haben. So nennt das Urkundenbuch seit dem 15. Jahrhundert diverse „Orgler“ und Instrumentenbauer, unter anderem Johann Wolz (1550-1619), der einige wertvolle Orgelbände edierte, „leider in unleserlicher Schrift, die aussieht als seien Hühner übers Blatt gerannt“, wie der Stadthistoriker weiß, der froh ist, angesichts der dünnen Quellenlage auf Forschungen von Hans-Martin Braunwarth zurückgreifen zu können, der 2010 bis 2020 Kantor an der Heilbronner Christuskirche war.

Urzelle in der Heilbronner Zehentgasse

Urvater Johann Michael Schmahl (1654-1725), der aus der Oberlausitzt stammte, kam 1693 über Steinheim/Murr nach Heilbronn, wo er in der Zehentgasse eine Werkstatt betrieb. Über St. Kilian und andere Kirchen in der Stadt hinaus bekam er auch in der Region Aufträge, etwa in Mosbach und Schwaigern. Nicht genug: Vier seiner sechs Söhne erlernten dasselbe Handwerk, drei gründeten eigene Firmen und stärkten den guten Klang des Namens Schmahl – auch mit später selbständigen Gesellen.

Der älteste Sohn Johann Friedrich (1693-1737) übernahm nach des Vaters Tod 1724 dessen Werkstatt und wurde in protestantischen Hochburgen wie Tübingen, Reutlingen, Herrenberg und Ludwigsburg tätig. Von seiner Horkheimer Orgel sind laut Schrenk Teile des Prospekts, also des Gehäuses, erhalten.

Export zweier Orgelbausätze in die USA

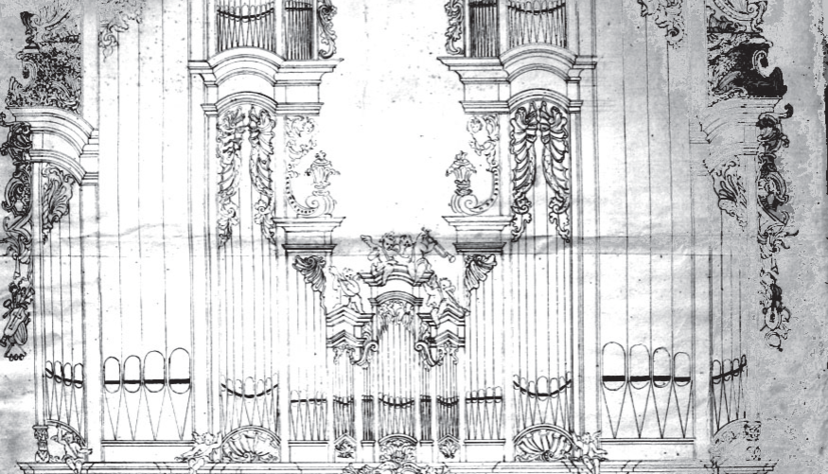

Nach dessen frühem Tod übernahm nach Lehrjahren in der Fremde Bruder Johann Adam Schmahl (1704-1757) die Firma und avancierte so zum Heilbronner „Stadtorgelmacher“. Er vollendete Projekte des Bruders und exportierte sogar zwei Orgelbausätze in die USA. Von einem seiner Hauptwerke, der 1743 realisierten Kilianskirchenorgel sind drei Blätter von unterschiedlichen Prospekten erhalten. Sie stand bis 1845, ehe sie nach Sankt Dionys in Neckarsulm kam, wo sie erst 1945 im Krieg zerstört wurde. Seinem Gesellen Johann Georg Fries, der nach Johann Adams Tod dessen Witwe heiratete, ist eine Inventarliste zu verdanken, aus der sich viel über die Lebensumstände der damaligen Orgelbauer ableiten lässt.

Als bekanntester und mit 45 Instrumenten produktivster Schmahl gilt Georg Friedrich (1700-1773). So wurde er etwa vom Herzog von Württemberg für Schlosskapellen in Stuttgart und Ludwigsburg engagiert – und gar als Protestant von Katholiken. Nach Jahren zwischen Heilbronn, Augsburg und Ulm stieg er schließlich 1730 in der Münsterstadt zum Stadtorgelmacher auf. Wegen einer kriegsbedingten Wirtschaftskrise starb er verarmt, wobei zwei seiner vier Söhne die verkleinerte Werkstatt weiterführten.

Die erste Walcker-Orgel ging im Feuersturm 1944 unter

Zurück zur Kilianskirche: 1847 erbaute Eberhard Friedrich Walcker – der beim Schmahl-Gesellen Fries gelernt hatte – mit 50 Registern auf drei Manualen und Pedal eines der größten Instrumente Württembergs. Offenbar wollte jeder „Platzhirsch“, so Schrenk, seine eigene Orgel hinterlassen. Denn 1888 installierte der Heilbronner Orgelbauer Karl Schäfer schon wieder ein neues Instrument, das 1928 von der Orgelbauanstalt E.F. Walcker aus Ludwigsburg auf 67 Register mit elektropneumatischen Trakturen erweitert wurde. Bei der Zerstörung von Stadt und Kilianskirche 1944 ging auch die Orgel unter. Erst 14 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg konnte im Mai 1959 eine neue Walcker-Orgel eingeweiht werden, die nun umfassend modernisiert werden soll.

Orgeln der Heilbronner Kilianskirche sollen saniert werden

Die evangelische Kirchengemeinde Heilbronn plant Großes: Sie will die beiden Orgeln der Kilianskirche für eine Million Euro auf Höhe der Zeit bringen und im wichtigsten Gotteshaus der Region ganz neue Klangerlebnisse ermöglichen. Der Verein für die Kilianskirche unterstützt das Projekt und sammelt Spenden. Umfassende Informationen zum Projekt im Internet auf Homepage www.kirchenmusik-heilbronn.de/orgelsanierung

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare