Was Landwirtschaft mit Starkregen-Ereignissen zu tun hat

Starkregenmanagement zeigt Kommunen Risiken und Lösungen auf. Neckarsulm, Öhringen und Bretzfeld beispielsweise haben Untersuchungen beauftragt.

Die vergangenen Tage haben es wieder gezeigt: Man weiß nie genau, wann und wo wie viel Regen fällt. Im einen Ort müssen die Tomaten gegossen werden. Keine zehn Kilometer entfernt wird die Feuerwehr gerufen, um Keller und Firmengebäude auszupumpen. Von lokalen Starkregenereignissen berichtet dann die Polizei.

Längst ist es nicht mehr zwingend so, dass das Hochwasser von steigenden Fluss- und Bachpegeln ausgeht. Im Gegenteil: Spätestens seit 2016 sind die Menschen in der Region alarmiert, wenn starker Niederschlag angekündigt ist. Sie erinnern sich etwa an das Unglück von Braunsbach. Weniger schlimm, aber trotzdem noch heftig war auch die Region kocherabwärts betroffen. In Weißbach kam gar ein Mensch ums Leben, der in seiner gefluteten Garage eine Sicherung herausdrehen wollte. In Forchtenberg riss das vom Hang herabschießende Wasser gewaltige Teile einer schweren Mauer weg. In wieder anderen Kommunen verhinderte Hochwasserschutz, dass das von oben kommende Wasser über die Bäche und Flüsse abgeleitet werden konnte, anliegende Firmengebäude liefen voll.

Wiederkehrende Ereignisse

Wie kommt es, dass Wasser von oben derart großen Schaden anrichten kann? Neckarsulm nun, Öhringen und Bretzfeld schon vor einiger Zeit, haben nach wiederkehrenden Hochwasserereignissen über das vom Land aufgesetzte Förderprogramm Starkregenmanagement ein Büro beauftragt, Ursachen zu erforschen und Lösungen aufzuzeigen. Dem Öhringer Gemeinderat beispielsweise wurden bereits Ergebnisse und Handlungsempfehlungen präsentiert. In Öhringen verursachten Starkregenereignisse im August 2016 großen Schaden. So spülte es unter anderem bei Cappel die Erde von umliegenden Äckern weg. Das soll künftig vermieden werden. Geld vom Land hilft dabei. Das aber gibt es nur, wenn zuvor Untersuchungen angestellt werden und die Maßnahme benannt ist, erklärte Bauingenieurin Sabrina Theel von BIT-Ingenieure. Für Öhringen listete sie 70 mögliche Verbesserungen auf, die aber nicht alle gleich umgesetzt werden müssen.

Nach einer hydraulischen Gefährdungsanalyse wurden sogenannte Stark-regenkarten erstellt. Diese Karten dienen als Grundlage für die Risikoanalyse. Darin werden nun zu schützende Infrastrukturen und zu schützende Bauten definiert. Das Konzept enthält Aussagen zu baulichen Problemlösungen, aber auch zu organisatorischen und administrativen Maßnahmen. Auch habe man eine Verknüpfung mit den Erkenntnissen aus dem Hochwasserschutz. Beobachtet wurde bei der Analyse, wie sich Fließströme verhalten in den drei Stunden nach einem heftigen einstündigen Niederschlag. Dieses Modell ist die Grundlage. Die Karte wird nun von der Stadt Öhringen eingepflegt. Hier können sich auch private Bauherren über die Gefahrenlage ihres Bauplatzes informieren.

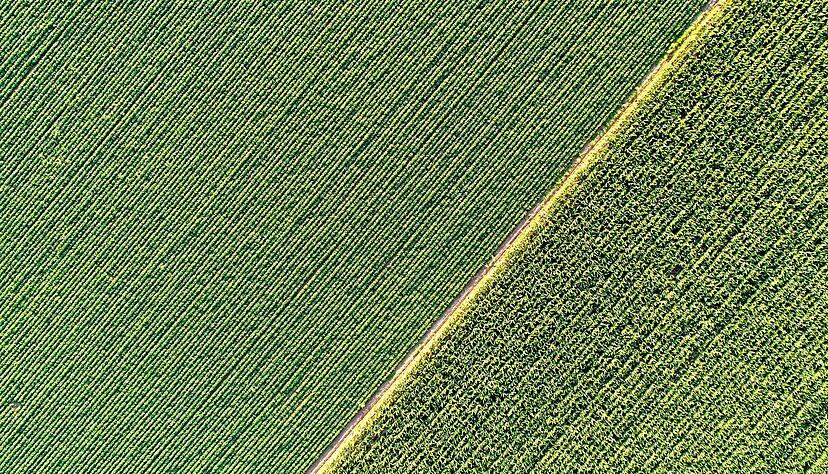

Neben hochgradig versiegelten Flächen ist auch die Art der Bewirtschaftung auf den Äckern und Feldern relevant dafür, wie sich ein Starkregenereignis entwickelt. 2016, erinnert sich Bretzfelds Bauamtsleiter Benjamin Müller, hieß es nicht nur einmal in Schwabbach und Siebeneich Land unter. Das Wasser kam aus Weinbergen, Wiesen und Äckern. Im August 2016 war zweimal das kleine Dorf Weißlenburg betroffen. Dort sah man eindrücklich, wie über verschlämmte, gegenläufig geneigte Ackerflächen sich das Wasser wie auf einer Dachfläche sammelte und einen Hohlweg in einen rauschenden Bach verwandelte. Das Wasser, das nicht in den Boden eindringen und versickern konnte, setzte Keller unter Wasser.

Begrünte Hänge

Monokulturen, erklären die Experten, verschärfen das Problem. Zur Problembehebung tragen im Umkehrschluss kleinteilig und unterschiedlich bewirtschaftete Ackerflächen mit viel Bewuchs und Hecken bei. In den Weinbergen habe man früher regelmäßig die bei Starkregen abgeschwemmte Erde wieder nach oben gekarrt, erinnert sich Müller. Zwischenzeitlich werden die Flächen zwischen den Rebzeilen begrünt. Die Erde wird so gehalten. Zudem habe man in den 1980er Jahren bei den Flurbereinigungen Wasserrückhaltebecken in den Weinbergen angelegt, sagt Müller.

Kleinere Maßnahmen, große Hilfen

Für Bretzfeld haben die Ingenieure einzelne, kleinere Maßnahmen empfohlen. So soll versucht werden, den Lauf des überschießenden Wassers durch Querneigungen so zu verändern, dass es in Feldwege abgeleitet wird, statt Gebäude zu gefährden. "Manchmal sind es einfache, effektive Maßnahmen", sagt Müller. Dazu gehöre auch, Gräben offen zu halten und Rinnen und Einlaufschächte sauber zu halten. In einem Vortrag beim Landwirtschaftsamt Hohenlohekreis hatten Experten weitere Maßnahmen aufgezählt: Offene Böden können Wasser besser aufnehmen, erklärten die Referenten. Auch Bäume seien hilfreich. Zum einen gebe das Blätterdach die Regenmenge erst mit Verzögerung an den Boden ab. Zudem leiteten die Wurzeln der Bäume das Wasser in den Boden. Auch die Experten vom Landwirtschaftsamt plädierten für eine abwechslungsreiche und von Hecken durchzogene Bepflanzung.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare