Nützlicher Gesundheitstipp oder nur Mythos?

Wer Muskelkater hat, trainiert effektiv, Rohkost ist gesund, Wunden heilen am besten an der Luft und Masern oder Röteln stärken das Immunsystem: Stimmt's, oder stimmt's nicht? Wir klären Gesundheitsfragen auf - und Sie können mitmachen.

Wir stellen vermeintliche Gesundheitstipps und allgemeine Weisheiten auf den Prüfstand und gehen der Frage nach: Ist das wirklich medizinisches Wissen oder eine Legende, die sich hartnäckig hält? Diesen fünf Mythen sind wir mit der Hilfe von Ärzten und Experten aus der Region nachgegangen:

Mythos 1: Nur wer einen ordentlichen Muskelkater hat, hat auch effektiv trainiert.

„Das ist natürlich Quatsch“, sagt Boris Brand, Orthopäde und Unfallchirurg in Neckarsulm. Muskelkater bedeutet, „dass man dem Körper eine Leistung abverlangt hat, für die er nicht trainiert ist“. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass die Schmerzen, die wir als Muskelkater kennen, durch Mikroverletzungen – also winzig kleine Muskelfaserrisse – ausgelöst werden. Diese Verletzungen sind in der Regel nicht schädlich für den Körper und die Schmerzen meist nach drei bis fünf Tagen Geschichte, denn der Körper repariert sich selbstständig.

Vorbeugen gegen Muskelkater kann man nicht. Er stellt sich ein in Abhängigkeit von „Dosierung und Art der Bewegung und dem eigenen Trainingszustand“. Klar ist, dass Abbremsbewegungen – also das Zurückholen der Hantel beim Bankdrücken oder Bergablaufen – die Muskulatur sehr stark beanspruchen. Dehnen vor oder nach dem Sport vermindert den Muskelkater jedoch nicht.

Tipps gegen Muskelkater

-

Lokale Wärme, Saunagänge oder leichte Massagen: Sie können einen allgemeinregenerativen Effekt haben, weil man sich dabei entspannt.

-

Leichtes Training am Tag nach dem Sport, beispielsweise leichtes Joggen oder lockeres Radfahren, weil der Durchblutungs- und Erwärmungseffekt den Reparaturmechanismen im Körper zugute kommt.

Und das Kältebad, das vor allem unter Profisportlern in Nordamerika seit einigen Jahren im Trend ist? „Kälte wird bei Muskelkater eher selten als wohltuend empfunden“, sagt Brand. Ihm seien auch keine Studien bekannt, die einen positiven Effekt auf Muskelkater nachweisen.

Zerrung oder Muskelkater?

Muskelkater von ernsthafteren Verletzungen wie zum Beispiel einer Zerrung zu unterscheiden ist in der Regel nicht schwierig: Die Zerrung ist gekennzeichnet durch einschießenden Schmerz an nur einem Muskel und zwar während der Belastung. Muskelkater kommt hingegen meist mit einem Tag Verzögerung und zwar nicht isoliert, sondern großflächig – an Armen, Beinen, Po oder Bauch oder im Nacken- und Schulterbereich, je nach Art des Trainings und Intensität.

Mythos 2: Iss roh, dann wirst Du froh. Iss kalt, dann wirst Du alt.

Ist Rohkost wirklich so gesund? Ja, sagt Iris Baumann, Fachkraft für Ernährung bei der AOK Heilbronn-Franken – aber mit Einschränkungen: „Man muss sie natürlich vertragen. Es gibt Indikationen, bei denen gegartes Gemüse oder Obst besser verträglich sind.“ Dazu zählen beispielsweise Magen-Darm-Infekte sowie chronische Leiden wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa.

Aber auch wenn sich regelmäßig Unwohlsein mit Blähungen, Magendrücken und Völlegefühl einstellt, sollte man bei der Auswahl vorsichtig sein und beispielsweise auf bestimmte Kohl-, Zwiebel- sowie Lauchsorten verzichten. Und manche Menschen vertragen einfach keine Rohkost am Abend, weil die faserreiche Nahrung den Magen-Darm-Trakt belastet, erklärt Baumann.

Unter Rohkost versteht die Ernährungsberaterin Obst, Gemüse, Salate, Pilze, Kräuter, Sprossen und Nüsse – im Grunde alles Pflanzliche, was nicht verarbeitet ist. Manche Rohköstler essen auch geschrotetes Getreide, einige rohes Fleisch und rohen Fisch. Anderes wie Kartoffeln oder Hülsenfrüchte aber kann man gar nicht roh verzehren. Wichtig ist, die Nahrung gut zu kauen, damit die Enzyme im Speichel ihren Teil zur Verdauung beitragen. Außerdem sollte man viel trinken: „Es wäre fatal, wenn die Ballaststoffe nicht aufquellen könnten“, sagt Baumann. „Dann kommt es erst recht zur Verstopfung.“

Tipps für die Rohkost

-

Schön abwechslungsreich sollte das Angebot sein, der Saison entsprechend, am besten regional und bio – und schön bunt. Denn so ist garantiert, dass der Körper mit den unterschiedlichsten sekundären Pflanzen- und anderen Nährstoffen versorgt wird.

-

Pro Tag zwei Portionen Obst und drei Portionen Gemüse essen: Eine Portion entspricht der Menge, die in eine Hand passt.

Wer all dies beachtet, tut seinem Körper mit einem gewissen Anteil Rohkost in der täglichen Ernährung viel Gutes. „Rohkost steckt voll mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen“, sagt Baumann. Letztere sind schon in kleinen Mengen wirksam, können beispielsweise das Immunsystem stärken oder den Blutdruck senken.

Was die Expertin empfiehlt

„Je vielfältiger ich mich ernähre, desto besser“, betont die Expertin. Ausschließlich Rohkost zu essen, sei deshalb nicht zu empfehlen. Wer sich gesund ernähren will, brauche von jedem etwas: „Wir empfehlen immer eine abwechslungsreiche gemischte Kost. Mit Eiweiß, mit Fetten, mit Kohlenhydraten. Es darf auch mal Fleisch oder Fisch sein, es darf auch mal was für den Genuss sein wie ein Stück gute Schokolade – aber alles in Maßen und nicht in Massen.“

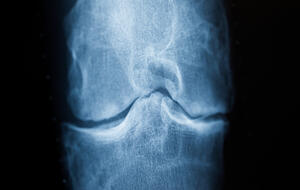

Mythos 3: Wer oft hockt, macht sein Knie kaputt und bekommt Arthrose.

Ist die Hocke wirklich schlecht fürs Knie? Wer oft auf den Knien herumrutscht, bekommt häufig Arthrose in den Kniegelenken. „Das ist falsch“, sagt Johannes Beckmann, Chefarzt an der Sportklinik in Stuttgart. Schleimbeutelentzündung durch Überreizung – ja. Aber die Gelenke gehen nicht automatisch kaputt, wenn man hockt oder kniet. Sonst hätten Menschen in Asien oder dem arabischen Kulturkreis alle Arthrose. „Das ist aber in erster Linie eine Erkrankung der Industrienationen“, sagt Beckmann.

Wodurch Arthrose begünstigt wird

Sie wird begünstigt durch Übergewicht, wenig Bewegung, schlechte Ernährung. Weitere Ursachen: erbliche Veranlagung, (Sport-)Unfälle oder Verletzungen sowie eine starke Fehlstellung des Kniegelenks, zum Beispiel O-Beine. Diese kann zu einer ungleichmäßigen Belastung führen und so den Abbau des Knorpels, der als eine Art Stoßdämpfer zwischen den Gelenken dient, beschleunigen.

Tipps bei Arthrose:

-

Gleichmäßige Bewegungen: Radfahren, Kraulschwimmen, Bergwandern, Skilanglauf, Aqua-Jogging. Das ist auch gut fürs Herzkreislaufsystem und hilft gegen Übergewicht.

-

„Alles, was dem natürlichen Bewegungsablauf entspricht, ist vollkommen in Ordnung“, sagt Beckmann. Das hilft zur Vorbeugung und auch bei bestehenden Verschleißerscheinungen.

-

Physiotherapie, Schmerzmittel oder Wärme- und Kältetherapie helfen häufig, den Verlauf einer Arthrose aufzuhalten.

-

Ernährung: Eine fleischarme Mischkost mit viel Obst, Gemüse und pflanzlichen Ölen versorgt den Knorpel mit notwendigen Nährstoffen und kann nebenbei zu einer Normalisierung des Körpergewichts führen.

Erst wenn die so genannten konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind, sollte man sich über eine Operation Gedanken machen. Dabei sagt Beckmann jedem Patienten: „Man bekommt nie wieder das Knie eines 18-Jährigen. Auch wenn alles optimal läuft. Mit einem künstlichen Ersatzteil kann das Knie gar nicht mehr so gut werden, wie es in natürlichem Zustand war.“

Mythos 4: Wunden heilen am besten an der Luft.

„Wunde ist nicht gleich Wunde“, sagt Harald Löffler, Direktor der Hautklinik am SLK-Klinikum in Heilbronn.

Tipps bei Sturz-Verletzungen:

-

Wunde säubern und desinfizieren: Alkohol helfe zwar gut, sagt Löffler, sei aber den meisten Kindern wegen der Brenn-Wirkung wohl eher nicht vermittelbar. Jod kann man ebenso einsetzen – und für die Kleinen gibt es in Drogerie oder Apotheke spezielle Sprüh-Desinfektion, die nicht schmerzt.

-

Ohne Pflaster: Unkomplizierte Wunden können laut Löffler eine zeitlang ohne Pflaster bleiben. Dann bildet sich eine Kruste, die unter der Oberfläche feucht ist – ein Milieu, das der Körper zu Wundheilung braucht.

-

Mit Pflaster: Wer eine Wunde mit einem Pflaster schützt, sollte beim Wechseln des Pflasters darauf achten, dass sich die Kruste nicht mit ablöst – sonst wird die natürliche Wundheilung gestört.

Spezial-Tipp: Honig hilft heilen

Früher, sagt Löffler, hätten Ärzte auch Imkerhonig aus der Nachbarschaft zur offiziellen Wundbehandlung eingesetzt „in meiner Ausbildung gab es das noch“. Inzwischen verhinderten strenge Reglementierungen zu Arzneimitteln diesen Einsatz bis auf wenige Ausnahmen, obwohl „guter Honig von hier“ eine phantastische antibakterielle Wirkung habe. In Apotheken gibt es eine spezielle Sorte importierten Medizinhonigs, der sterilisiert als Naturheilmittel Verwendung finde.

Ganz anders zu behandeln sind laut Löffler „chronische und komplizierte Wunden“. Die entwickelten „keinen normalen Schorf“, sondern trockneten aus, was eine Wundheilung verhindere. Deshalb werden in solchen Fällen spezielle Verbände oder Salben eingesetzt, mit denen „die gute Kruste ersetzt wird“. Man versuche so, künstlich ein feuchtes Milieu herzustellen.

Mythos 5: Kinderkrankheiten stärken das Immunsystem.

„Natürlich braucht das Immunsystem Krankheiten. Sonst würde es nicht trainieren“, sagt der Weinsberger Kinder- und Jugendarzt Jan Binder. Aber: „Dem Körper ist es egal, ob er zum Beispiel gegen Windpocken geimpft wurde oder ob er sie durchgemacht hat.“ Denn auch bei einer Impfung muss sich das Immunsystem mit dem Erreger auseinandersetzen. Dass dies auf wesentlich sanftere Art geschieht als bei einer realen Erkrankung, sei ein großer Vorteil. Beispiel Masern: „Die Kinder sind wirklich schwer krank.“

In Binders Praxis kommen Masern praktisch nicht mehr vor, ausgerottet ist die Krankheit aber noch nicht. 929 Fälle wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) im Jahr 2017 übermittelt, darunter ein Todesfall. Als Komplikation traten bei drei Patienten eine Gehirn- oder Hirnhautentzündung auf, 25 bekamen eine Lungenentzündung. Das Impfrisiko schätzt Binder als gering ein: „Ich persönlich habe keine bleibenden Schäden oder schwere Erkrankungen nach Impfungen erlebt – vielleicht mal Fieber oder ein Ausschlag oder eine Rötung an der Einstichstelle.“

Acht Infekte pro Saison

Und auch gegen Masern, Mumps und Röteln geimpfte Kinder haben reichlich zusätzliche Gelegenheiten, ihr Immunsystem zu trainieren. In den ersten vier Lebensjahren fängt sich der Nachwuchs rund 20 Erkältungen und grippale Infekte ein, im Schnitt sind es acht pro Saison. „Das dauert jeweils ein bis zwei Wochen. Wenn sie das durchgemacht haben, sind die Kinder nach dem vierten Geburtstag sehr stabil“, sagt Binder, der an die Eltern appelliert, ihren Sprösslingen ausreichend Zeit für die Genesung zu lassen.

Dass dabei nicht nur das Immunsystem, sondern auch die Persönlichkeit reift, hat der Arzt schon oft erfahren. „Viele Eltern stellen fest: Nach der Krankheit hat sich bei meinem Kind etwas getan. Aber dafür müssen es keine Mumps, Masern oder Röteln gewesen sein.“

Welchen Gesundheitsmythos sollen wir noch aufklären? Schreiben Sie uns!

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare