Historisches Grenzland

Warum tut sich die Region mit der landsmannschaftlichen Zuordnung schwer? Die Serie "Wer wir sind" begibt sich auf die Suche nach Antworten.

Unstrittig ist die Zugehörigkeit der Region Heilbronn-Franken zu Baden-Württemberg. Der doppelte Doppelname zeigt aber schon, dass sich die Region damit schwertut, in ein landsmannschaftliches Kästchen einsortiert zu werden. Wer sind wir: Schwaben? Franken? Badener? Oder gar Hessen? - immerhin gehörte Bad Wimpfen bis 1952 zu diesem Land. Der immer wieder aufflammende Streit darüber zeigt, dass landsmannschaftlich nicht klärbar ist, wer wir sind.

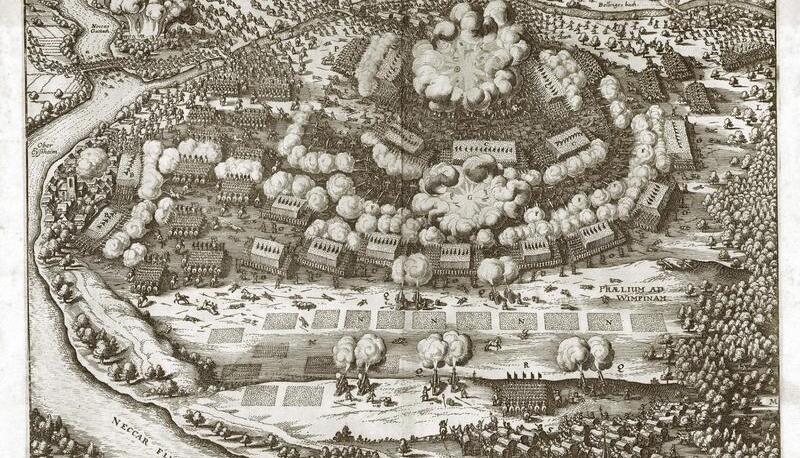

Der Grund ist einfach: Wie ganz Deutschland bestand auch die Region Heilbronn bis vor gut 200 Jahren aus einem Flickenteppich unterschiedlicher Territorien. Und ähnlich wie Heilbronn heute zwischen den Metropolregionen Stuttgart, Rhein-Neckar und Nürnberg quasi im Niemandsland liegt, war der Landstrich um Heilbronn historisch betrachtet Grenzland. Und die Grenzen spielten eine Rolle - das Ende des Heilbronner Reichsstadtstatus war die Folge der Besetzung der Stadt durch württembergische Truppen. Schon bald wurden die Stadtmauern abgerissen.

Prägung

Bis die Region zwischen 1803 und 1810 im Wesentlichen zwischen Württemberg und Baden aufgeteilt wurde, gab es in und um Heilbronn nicht nur viele verschiedene Herren, sondern auch sehr unterschiedliche - mit unterschiedlichen Konfessionen, kulturellen, politischen und sprachlichen Prägungen. Bis heute wirkt sich das auf die Menschen in der Region aus.

Neben den reichsstädtischen Heilbronnern mit ihrer starken Bürger-Tradition gibt es auch vor 1800 schon Württemberger im Umland: Neuenstadt kam beispielsweise 1504 zu dem späteren Königreich und wurde Residenzstadt einer Nebenlinie. Die Gebeine der Herzöge liegen in der Familiengruft unter der Kirche. 1541 wird in Neuenstadt die Reformation eingeführt - damit ist das Städtchen am Kocher evangelisch. Der heutige Teilort Kochertürn auf der anderen Kocherseite war hingegen weitere 250 Jahre Teil des katholischen Deutschordensgebiets und kam erst Anfang des 19. Jahrhunderts zu Württemberg. Erst die Zuwanderung der Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Konfessionsgrenzen, die bis dahin immer auch soziale Grenzen waren, relativiert.

Die nächste Ortschaft nach Kochertürn, also Stein am Kocher, gehört seit der Eingemeindung 1972 ebenfalls zu Neuenstadt. Die Steiner Geschichte ist aber nochmal anders verlaufen: Der Ort kam 1806 zum Großherzogtum Baden - und ist bis heute badisch geprägt. Der Teilort Bürg war ebenfalls selbstständig. Das zeigt, wie kleinräumig die Grenzverläufe in der Region auch nach der Auflösung des im Mittelalter geprägten Heiligen Römischen Reichs noch war.

1806

Die katholischen Deutschordensgebiete um Neckarsulm und Gundelsheim sowie die Neippergschen Besitzungen um Schwaigern und die badischen Gebiete im Kraichgau haben auch nach 200 Jahren noch ihre eigene Identitäten bewahrt. Gleichfalls natürlich die Hohenloher, die ebenfalls 1806 ihre Eigenständigkeit an Württemberg verloren. Wer sich auf Spurensuche macht, stolpert geradezu über die vielen Grenzen. Der Grenzsteinpfad an der badisch-württembergischen Grenze zwischen Eppingen und seinem Stadtteil Kleingartach ist ein gutes Beispiel.

Nicht nur herrschaftliche und konfessionelle Grenzen durchziehen die Region, sondern auch Sprachgrenzen. Die sind sogar auch in Stein gemeißelt zu besichtigen: Von einem "Wech", der 1609 gebaut wurde, ist auf einer Inschrift beim Friedhof in Neuenstadt zu lesen - auch in den 1970er und 1980er Jahren waren dort hohenlohisch-fränkische Laute regelmäßig zu hören, während man ein Tal weiter in Obersulm von einem Weg sprach.

Wer sind wir also? Auf die Schwaben/Baden/Franken-Frage wird es nie eine schlüssige Antwort geben. Die Region war vielmehr schon immer multikulti.

Stimme.de

Stimme.de