EnBW zieht gegen Gemeinde Walheim vor Gericht

Der Energiekonzern will im Streit um die geplante Klärschlammverbrennung eine Normenkontrollklage einlegen. Der Walheimer Gemeinderat hatte zuvor einen harten Beschluss gefasst.

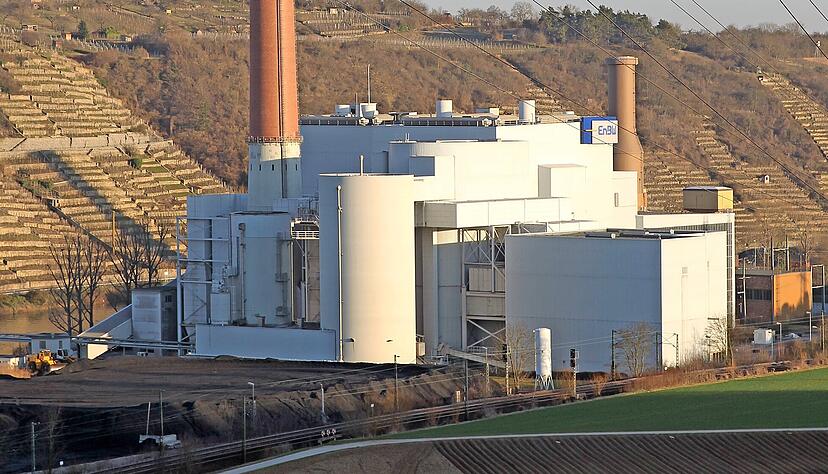

Die EnBW will mit einer Normenkontrollklage gegen die Gemeinde Walheim vorgehen. Deren Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 18. September eine Veränderungssperre über das Gelände des Kohlekraftwerks Walheim verhängt. Damit wird dort nicht nur die geplante Klärschlammverbrennung blockiert, sondern auch jede weitere Baumaßnahme, die einen Bauantrag voraussetzt.

Juristen nennen dies "Verhinderungsplanung"

"Wir sind uns sicher, dass das nicht rechtmäßig ist", begründete Michael Class, bei der EnBW zuständig für den Bereich Portfolioentwicklung, das Vorgehen. Die Juristen des Konzerns interpretierten den Ratsbeschluss als das, was unter Rechtsexperten "Verhinderungsplanung" genannt wird - und unzulässig ist.

"Das Schwierige ist, dass die Sperre nicht nur die Planung beeinträchtigt", erläuterte Class. "Wir dürfen jetzt keine baulichen Veränderungen mehr vornehmen." Ein erster Fall ist bereits eingetreten: An der Gasturbine, die als Reserve anläuft, falls die Stromversorgung sonst nicht gesichert wäre, sollten neue Wasserkessel eingebaut werden. "Sie liegen nun auf unserem Gelände in Stuttgart-Gaisburg und wir dürfen sie nicht montieren."

Die Normenkontrollklage soll in den nächsten Tagen beim Verwaltungsgericht Mannheim eingereicht werden, kündigte Class an. Bis zu einer Entscheidung könnten aber mehrere Monate vergehen. Noch sei der Zeitplan nicht gefährdet: Die Klärschlammverbrennung muss bis zur Stilllegung des Kohlekraftwerks Heilbronn im Jahr 2026 in Betrieb gehen.

Klärschlamm wird derzeit in Heilbronn verfeuert

Dass das Walheimer Projekt an den Heilbronner Plänen hängt, hat einen bestimmten Grund: Zurzeit wird Klärschlamm in Baden-Württemberg vor allem in Kohlekraftwerken verbrannt. Mit dem Kohleausstieg entfällt dies zwangsläufig. "Wir haben künftig einen Mangel an Möglichkeiten - und das Problem wird virulent", warnt Class. Nicht nur die EnBW plane daher solche Verbrennungsanlagen: Im Gespräch seien auch Projekte in Böblingen und Mannheim, deutete er an. Eine derartige Anlage ist bereits in Stuttgart-Mühlhausen in Betrieb.

Allerdings ist der Konzern trotz des Gangs vor das Verwaltungsgericht weiter an einem Dialog mit den Bürgern interessiert. Dazu hat er Frank Ulmer eingeschaltet, der ein Kommunikationsbüro in Stuttgart betreibt und seit Jahren im Bereich Bürgerbeteiligung und Krisenkommunikation tätig ist, unter anderem auch als Hochschuldozent. Aus seiner Sicht sei die Eskalation in Walheim "nicht vorhersehbar" gewesen.

"Oft hat so etwas mit dem lokalen Klima zu tun", erläuterte er. Persönliche Gründe könnten eine Rolle spielen, aber vieles andere auch. "Die Gründe können ganz willkürlich sein." Sein Ansatz ist nun, einen Bürgerrat ins Leben zu rufen: 17 bis 23 Einwohner von Walheim und den Nachbar-Kommunen Kirchheim, Gemmrigheim, Besigheim und Bietigheim-Bissingen sollen sich von nächstem Jahr an vorwiegend virtuell zusammenfinden, um Lösungen für den Konflikt zu erarbeiten. "Sie haben aber nichts zu entscheiden - das ist alleine Sache des Gemeinderats", machte Ulmer klar.

Die EnBW möchte auf dem Kohlelager des Kraftwerks eine Klärschlammverbrennung errichten. Dort sollen 50.000 Tonnen pro Jahr verbrannt werden. Aus der zurückbleibenden Asche kann außerdem Phosphor gewonnen werden, der vor allem für Dünger benötigt wird. Projektleiter Andreas Pick versichert, dass sich die Belastung für die Anwohner in Grenzen hält - nicht nur, was den Anlieferverkehr angeht: "Ich kann garantieren, dass von der Anlage keine Geruchsbelästigung ausgehen wird." Alternativen hat die EnBW jedenfalls noch nicht gesucht, ergänzt Class: "Wir haben noch keinen Plan B."

Das Kraftwerk von Walheim ist 1964 in Betrieb gegangen. Es besteht aus zwei Kohleblöcken mit 96 und 148 Megawatt Leistung sowie einer 1981 errichteten Gasturbine mit 136 Megawatt. Der Schornstein der Anlage ist 150 Meter hoch. 2014 meldete die EnBW die beiden Kohleblöcke zur Stilllegung an. Die Bundesnetzagentur erklärte sie jedoch für systemrelevant und führt sie nun als Kraftwerksreserve, die nicht vom Netz gehen dürfen. Vorerst gilt diese Regelung bis Ende März 2023. Sie wird immer um drei Jahre verlängert.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare