Die Architektur der Zukunft ist spannend

Simulationsprogramme der Stuttgarter Forscher konstruieren ein digitales 3D-Puzzle, das Roboter dann vollautomatisch umsetzen.

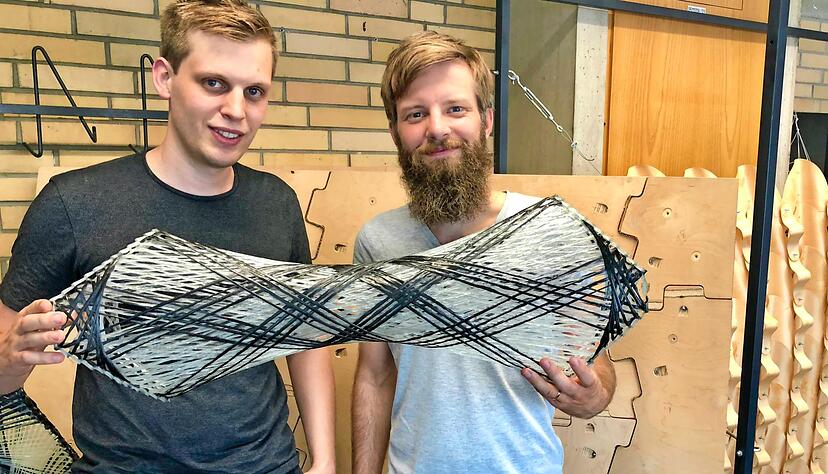

Natürlich sitzen die beiden wissenschaftlichen Mitarbeiter viel am Computer. Hans Jakob Wagner und Christoph Zechmeister, beide junge Österreicher, gehören zu den Architekten und Projektverantwortlichen der beiden Pavillons für die Bundesgartenschau in Heilbronn.

Wagner arbeitet am Holzbau, Zechmeister an dem Pavillon aus Fasern. Die Teams aus insgesamt zwölf Mitarbeitern des ICD und ITKE haben die Konstruktionen berechnet und auch die Programme entwickelt, mit denen die Roboter dann jeweils die einzelnen Bauteile fertigen. Ein integrierter Workflow von A bis Z.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Stuttgarter Institute setzen die Komplexität der Natur also technisch um und realisieren die biologischen Prinzipien in Form von außergewöhnlicher Architektur. Der Computer setzt quasi ein dreidimensionales Puzzle zusammen, sucht und findet dabei automatisch das passende Teil mit der passenden Größe und nötigen Statik an der richtigen Stelle der Konstruktion. Doch das eigentlich Innovative daran ist: Der digitale Entwurf und die digitalen Fertigungsmethoden ermöglichen etwas Bahnbrechendes − eine vollautomatisierte Massenfertigung von völlig individuellen Bauteilen per Roboter.

Computer simuliert die Kräfte

"Wir schaffen mit diesen Methoden ausdrucksstarke und spannende Architektur, die aber auch effizient ist", betonen die Forscher. Bei dem Buga-Pavillon aus Kunststofffasern kann man sogar von "superleicht" sprechen. Ein Kilometer dieser technischen Fasern wiegt nur ein Kilogramm. Bei einem ähnlichen Projekt, das das ICD im Jahr 2016 im Innenhof des Londoner Victoria and Albert Museum realisiert hatte, wog die komplette Faserkonstruktion des 225 Quadratmeter großen Dachs nur 2,2 Tonnen.

Der Computer simuliert die Kräfte einer solchen Konstruktion und entscheidet, an welchen Stellen die Fasern positioniert werden, die in puncto Stabilität etwas leisten müssen. Diese sind aus Carbon. Die anderen Fasern, die Glasfasern, sind nur für die Form des Bauteils da. Im menschlichen Körper ist dies nicht anders: Auch da haben die einzelnen Fasern unterschiedliche Aufgaben. "Die technischen Fasern sind zunächst weich und geschmeidig wie Seide. Im gehärteten Zustand haben Carbonfasern annähernd die fünffache spezifische Steifigkeit von Stahl", betont Professor Menges.

"Fast alle tragenden Konstruktionen in der Natur sind aus Fasern wie zum Beispiel die Flügeldeckschale unseres Käfers", erklärt der ICD-Leiter. Die Biologie kennt viele solcher Beispiele und Prinzipien, die auf die Architektur und damit letztendlich aufs Bauen übertragbar sind. Spannende Zukunft.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare