Aus dem Koloss dringen weder Staub noch Lärm

Was die Teilnehmer des Lesersommers bei der Führung durch den Steinbruch am Talheimer Rauhen Stich und das neue Schotterwerk alles erfahren haben. Brecher, Laufbänder und Siebmaschinen sind eingehaust.

Es ist alles riesig, von gewaltigen Dimensionen. Das ist es auch, was die Teilnehmer des Lesersommers der Heilbronner Stimme beim Termin im Talheimer Rauhen Stich so beeindruckt: Die bmk Steinbruchbetriebe GmbH & Co. KG haben ihre Tore für sie geöffnet. Im aktuell rund acht Hektar großen Abbaubereich mit seinen terrassenförmigen Sohlen, die in eine Tiefe von 90 Metern reichen, wirken selbst die XXXL-Fahrzeuge wie Kinderspielzeug. Und der Mensch wird ganz klein, wenn er mit einer Durchschnittsgröße nicht einmal die Schaufel des mächtigen Radladers ausfüllt. "Sehr interessant", fand Anni Czok aus Heilbronn die Führungen im Steinbruch und im neuen Schotterwerk.

"Viele Leute wissen gar nicht, dass sich ein so großer Steinbruch an der B27 befindet", sagt Daniel Waibel, Leiter Strategie, Qualität und Produktion. Mit 50 Hektar gehört das Gelände zu den größten im Reigen der acht Steinbrüche der Firma bmk. Hier wird Muschelkalk abgebaut, der sich in ungefähr acht Millionen Jahren abgelagert habe. "Ein gigantischer Zeitraum", kommentiert Waibel, um mit einer weiteren Zahl aufzuwarten: Vor circa 250 Millionen Jahren habe sich hier ein marines Becken befunden mit weißen Stränden wie in der Karibik. "Es sind mächtige Kalkschichten mit wenig Mergel", erklärt der Master of Science in Geologie. Das macht die Lagerstätte für den Abbau von Muschelkalk so interessant, weil nur zehn bis 15 Prozent unverwertbarer Mergel enthalten sind.

Zwei- bis dreimal die Woche wird gesprengt

Ein Muldenkipper, der 60 Tonnen Gesteinsbrocken laden kann, ächzt die Serpentinen im Steinbruch hinauf. Ansonsten ist es relativ ruhig. Baufirmen und Handwerker, die Schotter, Splitte und Gemische in allen Körnungen ordern, haben Betriebsferien. "Wir spüren die Flaute", sagt Waibel zur ausgebremsten Baukonjunktur. Deshalb werde derzeit auch nur zwei- bis dreimal die Woche gesprengt. "Das ist nicht wie im Film." Das durch Gasdruck aus der Wand gelöste Gestein sacke nach unten.

"Die Rohstoffpreise sind explodiert", berichtet Waibel, der zu den 15 Mitarbeitern am Standort Rauhen Stich gehört. Das gilt nicht nur für Strom - rund 2,6 Millionen Kilowattstunden werden pro Jahr verbraucht - sondern auch für Stickstoff. Deshalb müsse der Sprengstoff effizient eingesetzt werden. Um weniger Diesel und Elektrizität zu benötigen, werde geprüft, Photovoltaikanlagen auf zwei bis drei Hektar im Umfeld der Standorte aufzustellen, Steinkörbe mit Zellen zu versehen. "Der Verschleiß der Maschinen ist enorm", sagt Waibel. Das Material wirke wie Schmirgelpapier. "150.000 Euro Reparaturkosten hier, 90.000 Euro da", umreißt er den Aufwand. Ein neuer Muldenkipper koste 600.000 bis 800.000 Euro.

Störungsfreies Arbeiten im Neubau

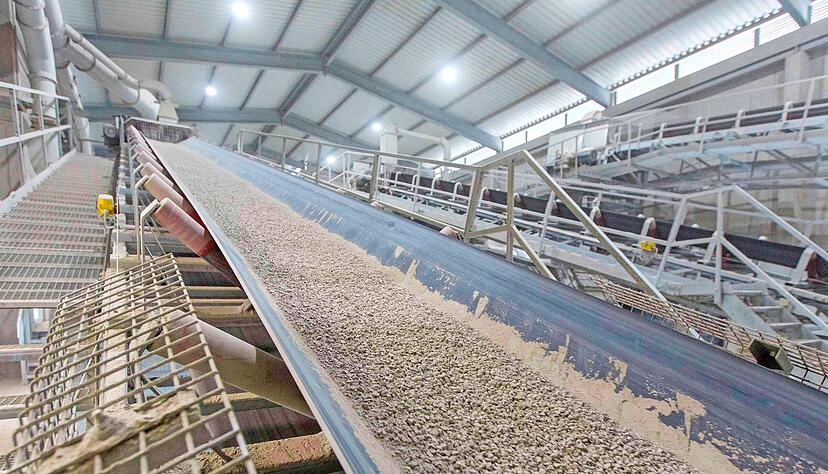

Aus 10.500 Kubikmeter Beton ist der Koloss auf dem Gelände, das Schotterwerk, gebaut. Zwei Meter dick ist die Betonplatte, schließlich wurde die moderne Produktionsstätte auf aufgefülltem Untergrund errichtet. 40 Meter reicht sie in die Höhe, ist 20 Meter breit und 60 Meter lang. "Sie wurde eingeschaltet und lief", sagt Uwe Ehmer, Betriebsleiter der Werke Talheim und Ilsfeld, nicht ohne Stolz. Welch ein Fortschritt gegenüber dem altersschwachen nostalgisch anmutenden Vorgänger-Modell aus Stahl, zu allen Seiten offen, so dass Lärm und Staub sich weiträumig verbreiteten. "Es ist ein krasser Unterschied", sagt Ehmer, seit 30 Jahren im Betrieb. "Im alten Werk ist jeden Tag etwas auseinandergefallen." Nun ist störungsfreies Arbeiten angesagt. Brecher, Laufbänder, Siebmaschinen und Silos - alles ist eingehaust. Die Geräuschkulisse wurde durch den Neubau so deutlich reduziert, dass sogar nachts produziert werden dürfte.

Etwa 800 sieben bis acht Meter lange Säcke hängen in der Entstaubungsanlage draußen. Durch Luft wird der Inhalt freigeblasen, so dass der Staub ins Silo fällt, erklärt Ehmer. Extra für den Lesersommer hat bmk das Schotterwerk abgeschaltet. "Es ist kein Arbeitsplatz für einen Menschen." Wenn auch kein Lärm nach außen dringt, die Produktion drinnen ist nichts fürs menschliche Ohr. Ehmer liefert eine Kostprobe, lässt von der Werksteuerung die beiden Edelsplittbrecher hochfahren - von null auf 100 in vier Minuten. So lange kreischt der Heulton der Anlaufwarnung. Dann rütteln und vibrieren die beiden wuchtigen Maschinen, die je 150 Tonnen Gestein pro Stunde brechen können. Der große Nachbrecher mit 550 Tonnen Stundenleistung bleibt aus, würde er doch eine viel gewaltigere Geräuschkulisse erzeugen.

Siebmaschine in Bananenform

"Wir zerlegen Stein in feinste Größen bis zum Mehl", erklärt Ehmer. Das geschieht in verschiedenen Arbeitsstufen im Einfach-, Zweifach- und Dreifachbrechbereich. Diese "Straßen" sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet. Nach jedem Brechvorgang geht es über Scherenbänder in die Siebmaschinen, wo durch Schüttelvorgänge die verschiedenen Körnungen erzeugt werden, oder zur Zwischenlagerung in eines der 26 Silos. Ehmer zeigt auf eine Siebmaschine in Bananenform, in der das Material länger verweilt und eine feinere Konsistenz erhält.

Abbaureserve reicht noch 20 bis 25 Jahre

500.000 Tonnen Gestein werden pro Jahr in Talheim, wo 1937 Robert Bopp den Steinbruchbetrieb anmeldete, abgebaut und aufbereitet. Die Tagesproduktion liegt bei 4000 Tonnen Gestein. Das ist abhängig von der Nachfrage. Aktuell sind es wegen der Sommerferien etwa 1500 bis 2000 Tonnen. Die Abbaureserve reicht noch 20 bis 25 Jahre. Nach 19 Monaten Bauzeit ging 2020 das für 20 Millionen Euro gebaute neue Schotterwerk in Betrieb.

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare