Suche nach Atommüll-Endlager in der Region Heilbronn und im Hohenlohekreis beendet

Die Suche nach einem Endlager für Atommüll wird im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis eingestellt. Zu welchem Schluss Geologen kommen.

Die Suche nach einem atomaren Endlager wird im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis eingestellt. Das teilte Dagmar Dehmer, Bereichsleiterin Kommunikation der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), am Montag mit. Bislang hatten die Geologen der Behörde 54 Prozent der Fläche Deutschlands grundsätzlich für geeignet erklärt. In einem ersten Schritt wurden davon nun Regionen ausgenommen, die nach näherer Betrachtung als grundsätzlich ungeeignet gelten oder in denen ein sicherer Einschluss des strahlenden Mülls für mindestens 100.000 Jahre nicht gewährleistet werden kann.

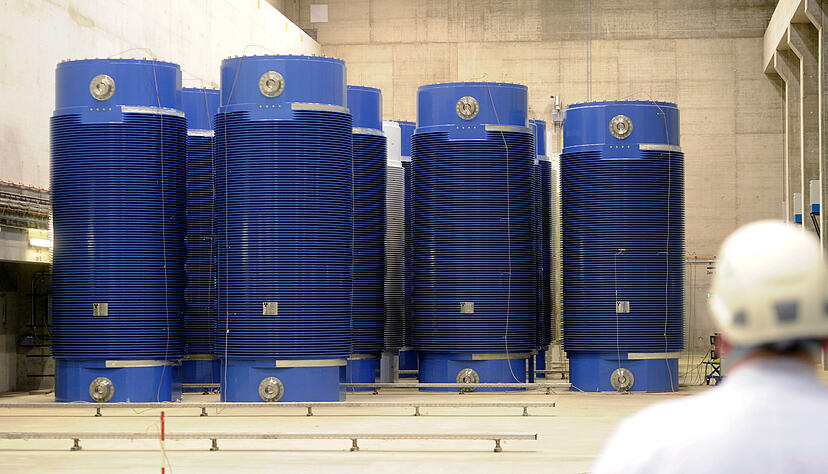

Der südliche Landkreis Heilbronn – auch rund um das stillgelegte Kernkraftwerk Neckarwestheim – sowie große Teile des Hohenlohekreises wurden bislang als grundsätzlich geeignet eingestuft, da dort in etwa 1300 Meter Tiefe Granitschichten beginnen sollen. Eines der Kriterien der Endlagersuche ist, dass zwischen 200 und 1500 Meter Tiefe entweder Ton-, Salz oder sogenannte Kristallinschichten von mindestens 200 Meter Dicke vorhanden sein müssen. Unter Kristallin werden in der Tiefe erstarrte Magmen wie Granit, Diorit oder Gneis zusammengefasst.

Atommüll-Endlager in der Region: Die nötigen Schichten sind nicht dick genug

Nun schreiben die Mitarbeiter der Behörde: "In diesem Gebiet weist die Oberfläche der kristallinen Wirtsgesteine eine Teufe von mehr als 1300 Meter auf. Das bedeutet, dass die Mächtigkeit der kristallinen Wirtsgesteine oberhalb des Suchraums von 1500 Meter geringer als 200 Meter ist." Die BGE habe dazu Bohrungsdaten sowie Fachliteratur ausgewertet. Dabei zeigten die Verzeichnisse entgegen ersten Annahmen keine kristallinen Gesteine oberhalb von 1300 Meter Tiefe.

Schon 2021 hatte das Geologische Landesamt die BGE darauf hingewiesen, dass auf einer Linie nördlich von Crailsheim über Schwäbisch Hall bis Baden-Baden gar kein Granit existiere, sondern schiefriges Gestein, das für ein Endlager ausgeschlossen ist.

Für die Flächen südlich dieser Linie, also auch den südlichen Landkreis Schwäbisch Hall, wird die Suche unterdessen fortgesetzt, kündigte Dehmer an. Bis Ende 2027 will die Behörde die verbleibenden Flächen auf einige am besten geeignete Standorte eingrenzen. Es könne sogar sein, dass zur weiteren Untersuchung der möglichen Endlager Bohrungen in Gebieten gemacht werden, die bereits von der Suche ausgeschlossen worden sind, etwa um Lagerstättenverhältnisse oder Gesteinsschichten weiter zu erkunden.

Warum die Suche nach einem atomaren Endlager noch so lange dauert

Insgesamt ist die Suchfläche in Deutschland von 54 auf 44 Prozent geschrumpft. In Baden-Württemberg fielen auch Tonschichten im Bereich der Schwäbischen Alb und südlich davon aus dem Raster. Endgültig ist das allerdings noch nicht, jedoch aus eher formellen Gründen: "Das ist erst der Fall, wenn ein entsprechendes Bundesgesetz erlassen ist", sagte Dehmer. "Wir werden aber diese Gebiete nicht weiter bearbeiten. Wir gehen davon aus, dass sie kein Endlager beherbergen werden."

Die BGE-Sprecherin verteidigte auch die Dauer, die für die Suche bis hin zur Eröffnung des Endlagers veranschlagt ist - inzwischen ist das Jahr 2072 im Gespräch. "Es ist einfach nicht trivial, die Sicherheit für die nächsten 100.000 oder eine Million Jahre festzustellen." Auch in Finnland und Schweden habe die Suche etwa 40 Jahre gedauert - und das, obwohl es kaum Widerstand der betroffenen Standorte gegeben habe.

Die beiden Länder hatten sich auf Kommunen konzentriert, die bereits ein Atomkraftwerk haben - einerseits wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung, andererseits wegen der vorhandenen Fachkräfte. Für Deutschland meinte Dehmer: "Das ist ein gesellschaftlicher Lernprozess. Da müssen wir durch."

Stimme.de

Stimme.de