Jürgen Dollmann dechiffriert einen Teil der Stauferpfalz in Bad Wimpfen

Der Kulturwissenschaftler und langjährige Heilbronner Arzt, Dr. Jürgen Dollmann, hat die Stauferpfalz in Bad Wimpfen ins Zentrum eines neuen Buches gestellt. Pfalzkapelle, Arkaden und die noch erhaltene Nordfront des Palastes untersuchte er nach Zeichen, die auf die christliche Lehre verweisen. Und wurde fündig.

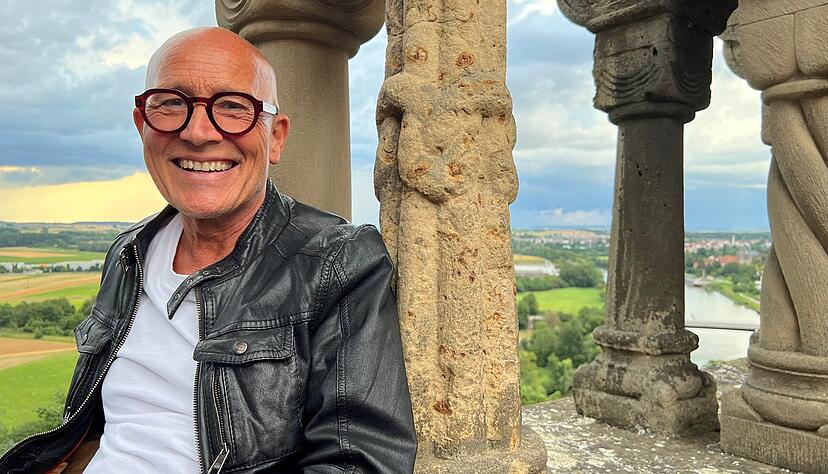

Jürgen Dollmann war schon immer ein neugieriger Mensch. Ob als Mediziner, als Jazzmusiker oder als promovierter Kulturwissenschaftler: Der 72-Jährige stellt Fragen an die Welt, will nach eigenen Worten wissen, wie der Mensch tickt.

Es sei die Neugierde, die ihn antreibe, sagt er beim Spaziergang durch das Burgviertel in Bad Wimpfen. Mit dieser Neugierde hat er nun auch versucht, die von Menschen gemachte größte erhaltene Stauferpfalz nördlich der Alpen zu dechiffrieren. Bisherigen Erkenntnissen von Historikern fügt er eine weitere hinzu: "Das widerspricht keineswegs dem, was man bislang weiß: Das ergänzt es."

Friedrich I. Barbarossa und der Papst: Ein schwieriges Verhältnis

Die Pfalz in Bad Wimpfen wurde 1160/1170 erbaut. Die Staufer unter Friedrich I. Barbarossa haben ihre Burg ganz bewusst auf dem Fundament der christlichen Lehre errichtet, so lautet sinngemäß Jürgen Dollmanns These. Und das in einer Zeit, in der der deutsche Kaiser exkommuniziert war. Mit dem Bau der Pfalz setzte Barbarossa also seine weltliche Macht der Macht der Kirche gegenüber. Im Hochmittelalter war das ein großes Thema.

Mangels schriftlicher Hinterlassenschaften kann Dollmann nicht beweisen, dass Kapelle, Arkaden und ehemaliger Palast nicht nur das Auge erfreuen sollten, sondern weit darüber hinaus als Bedeutungsträger der christlichen Lehre fungierten.

Allerdings kann er logisch herleiten, dass Barbarossa direkten Einfluss auf die Erbauung der steinernen Gebäude genommen hat. Und dass er mit der Ausrichtung der Kapelle trotz schwieriger Topographie nach Osten, der Anzahl der Fenster im Verhältnis drei zu zwei oder der zwölf Säulenpaare an den Arkaden bewusst Zeichen setzen wollte, die von diesen Gebäuden auf die Betrachter ausgehen - und die von den Menschen im Mittelalter verstanden wurden.

Philosophische, theologische und ästhetische Denkmuster zur Zeit des Baus spielten eine bedeutende Rolle bei seiner Interpretation, schreibt Dollmann in der 54 Seiten starken Abhandlung "Semiotische Analyse von Baustrukturen der Wimpfener Königspfalz". Diese ist jetzt im Lehrbuchverlag erschienen. Wenn man die Zeichen zu lesen verstehe, zitiert der Autor den Kunsthistoriker Wolfgang Metternich, dann "gibt das Mittelalter dem Betrachter aus einer anderen Perspektive völlig neue Einblicke in seine Lebenswelten".

Im Mittelalter wussten die Menschen Zahlen zu deuten

Jürgen Dollmann lebt in Bad Wimpfen. Als Gästeführer nimmt er dort Besucherinnen und Besucher mit in die Vergangenheit der Stadt. "Der Wimpfen Code" heißt seine Führung. Früh sei ihm die "auffällige Zahlenrhythmik der Arkadenfront und eine auffällige Säulenkonstruktion" bewusst geworden, sagt er. Diese Auffälligkeit schien ihm "entsprechend dem historischen religiösen und philosophischen Weltbild" nun erklärungsbedürftig zu sein.

Die Zeit war gekommen, seine Erkenntnisse aufzuschreiben. Der Ansatz selbst sei nicht neu, sagt der Dozent im Fach Religionswissenschaften an der Universität Heidelberg und im Fach Ethik an der Hochschule Heilbronn: "Nur in Bad Wimpfen hat das noch niemand untersucht."

Icons oder Anzahl der Fenster stehen stellvertretend für etwas anderes

Das Mittelalter war stark vom Christentum geprägt, das Volk wusste die Zeichen zu deuten. "Hinter der Oberfläche der sichtbaren Welt wurde das Wirken Gottes angenommen“, schreibt Jürgen Dollmann und folgert, dass dieses Denken Auswirkungen auch auf die Architektur hatte. „Die Welt war für Menschen des Mittelalters voll von bedeutungsvollen Hinweisen Gottes.“ Was dem modernen Menschen die Icons, waren dem Menschen im Mittelalter Symbole wie die Anzahl von Fenstern oder die besondere Gestaltung von Säulen, die er in seiner Umgebung, auch in Wimpfen, fand.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare