500 Jahre Bauernkrieg: Das Schwierige Erinnern an eine gescheiterte Revolution

Straßennamen, Plätze und eine umstrittene Skulptur: Der Bauernaufstand vor 500 Jahren hat seine Spuren in der Region bis in die Gegenwart hinterlassen.

Was vom Aufstand der Bauern blieb, waren kurzfristige marginale Verbesserungen für einige von ihnen, zehntausende Tote, Verwundete, Verstümmelte und Geblendete und eine Erinnerung, die nicht von den Besiegten bestimmt wurde. Denn Geschichte wurde wie so oft auch in diesem Fall von den Siegerngeschrieben, vom Adel und Klerus. Bis in die jüngste Vergangenheit zieht sich ein mitunter seltsames Befremden, wenn es um die gescheiterte Revolution geht.

In Weinsberg sorgte der Schwäbische Bund, respektive dessen Heerführer Georg Truchsess von Waldburg-Zeil, dafür, dass die Menschen die schreckliche Bluttat von Weinsberg nicht vergessen sollten. Sie sollten dafür büßen müssen, was vor ihrer Stadt geschehen war. Weinsbergs Einwohner sollten lange dafür leiden.Nicht nur, dass „Zu handeln wie in Weinsberg“ zu einer handfesten Drohung gegenüber ganzen Dörfern wurde, die Schilderung wurde auch immer weiter verbreitet und dabei immer weiter mit schrecklichen Details ausgeschmückt, schreibt Gerd Schwerhoff. Aber es war sicher nicht ihr ruinierter Ruf, der die Weinsberger betraf, es war die Bestrafung durch das Heer des Schwäbischen Bunds. Sie war nachhaltig.

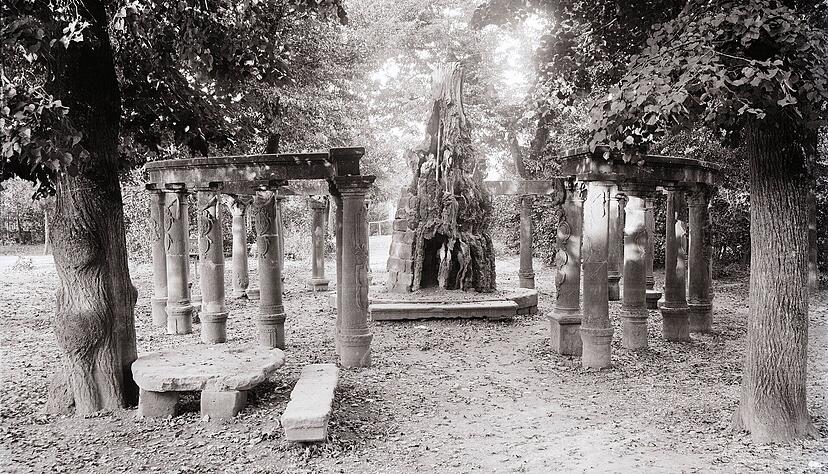

Rund zehn Dörfer um Weinsberg gingen in Flammen auf, die Stadt wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Neben jahrzehntelangen Strafzahlungen wurde als Demütigung vor der Stadt der heute als Lindenplatz bekannte Gerichtsplatz geschaffen. Künftig sollte bei Wind und Wetter nur noch am Ort der Bluttat Recht gesprochen werden. Nach 1525 wurde dort eine Linde gepflanzt, deren Äste ab 1738 von einer ersten Steinsäule gestützt wurde. In den 1920er Jahren starb die Linde ab, im folgenden Jahrzehnt wurde ein neuer Baum gepflanzt und ab 1943 die Säulen in der Kelter gelagert, um sie vor Beschädigungen durch alliierte Luftangriffe zu schützen. Im April 1945 wurden sie zusammen mit der Kelter zerstört.

Albrecht Dürers Entwurf

Albrecht Dürer, dem der Bauernkrieg seinen schlimmsten Alptraum bereitete, indem sich eine unaufhaltbare Flut auf die Erde ergoss, entwarf noch 1525 eine Gedenkstele für die geschlagenen Bauern. Zur Tat schritt auch Erzbischof Albrecht von Brandenburg, der den Mainzer Marktbrunnen stiftete und auf dem der Niederwerfung des gemeinen Mannes gehuldigt wird. Der Bauernkrieg wurde als Aufstand, nicht als Revolution gesehen.Wie also das Gedenken in sichtbare Zeichen setzen? Irgendwann setzte sich der Gedanke durch, dass der Bauernkrieg eine Revolution war, für die Freiheit. In der DDR mehr als in Westdeutschland, sah sich der Arbeiter- und Bauernstaat doch in der Tradition der Bauern. Neuere Autoren weisen darauf hin, dass vor allem in der Wissenschaft der DDR das Thema eher behandelt wurde als in Westdeutschland. Lange vor der deutschen Teilung hatte der Heilbronner Historiker Moritz von Rauch (1868 bis 1928) umfassend zum Bauernkrieg geforscht.Die Stadt selbst wählte erst einmal einen zurückhaltenden Weg und begann damit, Straßen entsprechend zu benennen, vor allem im Stadtteil Böckingen. Die Jäckleinstraße erhielt ihren Namen 1925. Damit war dem örtlichen Aufständischen ein Denkmal gesetzt, aber weil auch in Heilbronn der „Mief von 1000 Jahren“ waberte, wurde parallel dazu 1954 der Truchseßweg benannt. Der adelige Schlächter ist seitdem im Heilbronner Straßennetz verewigt. Anders als auf dem Schlachtfeld muss sich der Truchsess zumindest in Böckingen dem Bauernführer unterordnen: die Jäckleinstraße ist breiter und länger als der Truchseßweg. Vielleicht als Ausgleich erhielt gleichzeitig der Feuerbacherweg seinen Namen, benannt nach dem Anführer des Wunnensteiner Haufens, Matern Feuerbacher.

Bauern huldigen im Naziland

1926 erhielt der Hiplerweg unweit der Straße nach Weinsberg seinen Namen. Und noch 1938, als die Nationalsozialisten bereits an der Macht waren, wurde die Bundschuhstraße in Sontheim nach dem Symbol der aufständischen Bauern benannt. Im selben Jahr wurde der Ort nach Heilbronn eingemeindet, im Böckinger Kreuzgrund wurden Schilder für die Florian-Geyer-Straße aufgestellt, ein anderer Anführer der Bauern (und Namensgeber des berüchtigten „Geyers schwarzer Haufen“).

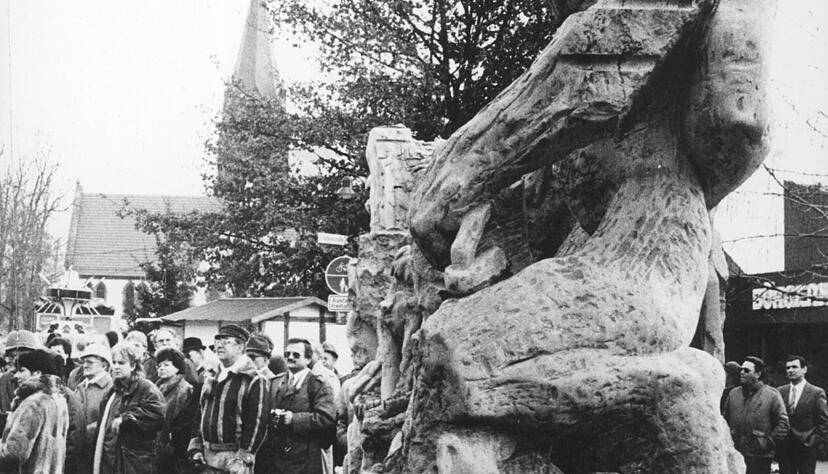

Die Frage, welche Diskussionen der Benennung der Straßen vorausgingen, muss wegen fehlender offensichtlicher Belege hier aus Gründen der Ökonomie unbeantwortet bleiben. Anders als die Diskussion um ein aufzustellendes Kunstwerk in den 1980er-Jahren. Die „Schwarze Hofmännin”, eine moderne Skulptur des in Böckingen geborenen Künstlers Dieter Klumpp wollte einigen konservativen Heilbronnern nicht passen. Während der Neckargartacher „Linsenfahmer” von Dieter Läpple durchgewunken wurde, schwang sich im Böckinger Fall FDP-Stadtrat Erich Lepple zum Kunstkritiker auf und gab zu Protokoll, „daß ihm die Skulptur nicht ganz ausgearbeitet erscheine“ (HSt. vom 8. April 1985).

Vom Verwaltungsausschuss wurde die Entscheidung, ob 85 000 Mark für das Kunstwerk und noch einmal 20 000 Mark fürs Aufstellen eingeplant werden sollen, an den Gemeinderat verwiesen und so ging es in dessen Sitzung vom 12. Dezember 1985 um 78 Haushaltsanträge, darunter solche gegen die Stationierung von Atomraketen auf der Waldheide (Stimme: „aus dem rot-grünen Lager”) und um die „Schwarze Hofmännin” in Böckingen.Warnungen

Protest bei der Übergabe

Genau ein Jahr später wurde das Kunstwerk der Öffentlichkeit übergeben, als Ergänzung zum Hofmannweg (1947). Da waren die Wogen noch nicht geglättet, es wurde lautstark protestiert. Die Laudatio für die über drei Jahre aus einem 14 Tonnen schweren Block Jurakalkstein herausgehauene Skulptur hielt Pfarrer Willi Dürring. Er bescheinigte Margarete Renner, den Mund für die Armen und Schwachen weit aufgetan zu haben. Der damalige Heilbronner Kulturbürgermeister Reiner Casse gestand den Protestierenden zu, dass die moderne Interpretation von Not, Leid und Trauer nicht jedermanns Ästhetik befriedige. Casse ging noch weiter und mahnte angesichts der Verfemung „entarteter Kunst“ durch die Nationalsozialisten zu Aufgeschlossenheit (HSt. vom 13. Dezember 1986). Eine Vorstudie der Hofmännin ist heute am Wein-Panorama-Weg am Wartberg ausgestellt, vis-a-vis der Baumkelter der Familie Adolf Heinrich. Der Vollständigkeit halber sei noch die Münzerstraße in Böckingen genannt (1948).

Goethes Vermächtnis

Kein Ort blieb von den Unruhen 1524/25 verschont und das Schloss des Deutschen Ordens auf dem Stocksberg (Brackenheim) wurde 1525 niedergebrannt. 50 Jahre später wurde das Schloss wieder aufgebaut. Das Wasserschloss der Herren von Eyb in Dörzbach wurde im Bauernkrieg schwer beschädigt, fast alle Klöster in der Region geplündert und Sontheim erhielt 1985 den Jörg-Ratgeb-Platz, benannt nach dem zweitweise in Heilbronn wohnenden Künstler, späteren Bauern-Unterstützer, der um 1526 in Pforzheim hingerichtet wurde.Unbeschadet davon gekommen ist der Sitz des Götz von Berlichingen, Burg Hornberg in Neckarzimmern, über dem Neckar gelegen. Seit 1517 hatte der Götz dort seinen Wohnsitz, von hier aus zwang er die Heilbronner Protestanten in einen Disput auf seinem Land. Nach dem Bauernkrieg von einer Urfehde auf die Burg gezwungen, diktierte Götz von Berlichingen dort seine Lebenserinnerungen, auf deren Grundlage 250 Jahre später Johann Wolfgang Goethe sein Drama „Götz von Berlichingen“ schrieb.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare