Ab 13. Oktober ist „Focus“ sieben Tage die Woche bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr zu sehen, bis Frühjahr 2028. Erstmals gibt es Wandtexte und Audioguide in einfacher Sprache. Am 26. November startet das Format „Bei Anruf Kultur“ als kostenfrei Telefonführung.Zu sehen sind Arbeiten von Georg Baselitz, Daniel Buren, Tony Cragg, Paula Doepfner, Max Ernst, Antony Gormley, Ernst Ludwig Kirchner, Bernd Koberling, Maria Lassnig, Fernand Léger, Robert Longo, André Masson, A. R. Penck, Picasso, Daniel Richter, Gerhard Richter, Eva Rothschild, Julian Schnabel, Kurt Schwitters, Norbert Tadeusz, Klaus-Martin Treder und anderen mehr.

Von der klassischen Moderne zur zeitgenössischen Kunst

Neue Blicke auf die Sammlung: Die Ausstellung „Focus“ im Museum Würth 2 in Künzelsau bringt Neuerwerbungen, Wiederentdeckungen und Ikonen der Sammlung in einen Dialog. Warum der Besuch lohnenswert ist.

Hat das Sehen ein Geschlecht? Aber ja. Wie Frauen und Männer auf etwas blicken, als Betrachterin und Betrachter, als Künstlerin und Künstler, ist kulturell und individuell konditioniert. Dem sogenannten Male Gaze und Female Gaze widmet die neue Ausstellung im Museum Würth 2 in Künzelsau einen von zehn Themenräumen.

„Focus“, so der Titel der Schau, schöpft aus dem Vollen. Auf mehr als 20 000 Werke internationaler Kunst ist die Sammlung Würth gewachsen, bis Frühjahr 2028 präsentiert „Focus“ eine Auswahl aus 100 Neuerwerbungen, Wiederentdeckungen und Ikonen der Sammlung von rund 60 Künstlerinnen und Künstlern. Ein Viertel davon sind Neuzugänge der vergangenen zehn Jahre. Das Abenteuer Malerei dominiert, immer aber auch im Dialog mit Skulpturen. „Neue Blicke auf die Sammlung“ lautet der programmatische Untertitel der Schau, die Arbeiten von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwart zusammenbringt. Das Dilemma Sehen und Erkennen beschäftigt Künstler seit jeher. Kenntnisreich dekliniert „Focus“, wie anders Menschen vor 100 Jahren auf die Welt geschaut haben.

Popkulturelle Zitate und Massenmedien

Soll Kunst politisch sein, wird im Kabinett im Untergeschoss verhandelt. Nein, sagt der 1962 geborene Daniel Richter. Unbedingt, würde der knapp zehn Jahre ältere Robert Longo entgegnen. Wobei auch das eine Frage der Definition ist. Politisch konnotiert sind Richters monumentale Siebdrucke und Bilder wohl, die Elemente der Kunstgeschichte mit popkulturellen Zitaten und Praktiken der Massenmedien sampeln und zu Kommentaren unserer Gegenwart geraten.

Den ästhetisch wie intellektuell anregenden Kunstparcours haben Maria Würth, Geschäftsbereichsleiterin Kunst und Kultur in der Würth-Gruppe, sowie Beate Elsen-Schwedler, stellvertretende Direktorin der Sammlung Würth, kuratiert. Der Beweis, dass die Malerei nicht tot ist. Gotthard Graubner trägt Acryl und Tusche auf Leinwand über Synthetikwatte und schafft abstrakte Farbraumkörper. Sein Tafelbild „Mysterium coniunctionis“ (1986) behauptet sich neben „Andalusische Gitarre“ von Baselitz (2021), eine drei auf gut vier Meter mächtige Reverenz an den Andalusier Picasso. Wie Klecksografie wirkt auch Julian Schnabels Bild „Victor Hugo“ (1990). Neu in der Sammlung ist Joan Mirós „Femme et oiseau“ (1963), eine Arbeit Öl auf Karton, die die abstrakt-expressive Meisterschaft des Katalanen belegt. Als zitatenreiches, malerisch souveränes Wimmelbild begegnet uns „Study After Paradise 3“ (2003) von Cecily Brown, während François Morellet mit Neonleuchten malt.

Wie Illusionsräume schaffen ?

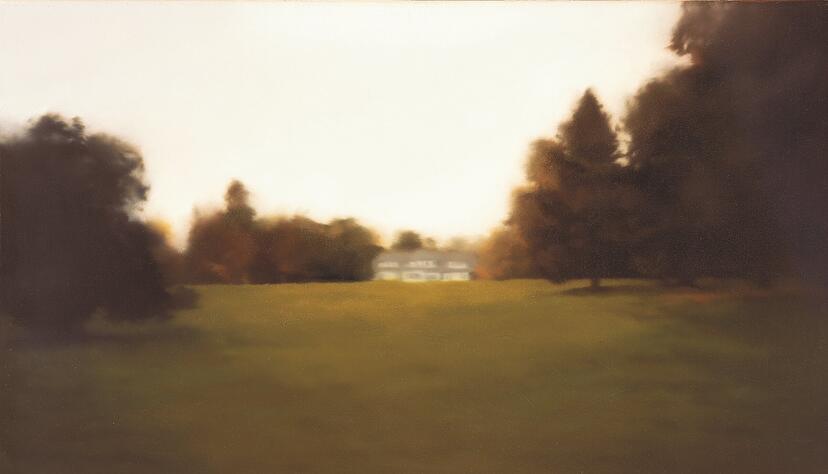

Zwei Maler, zwei Möglichkeiten, Illusionsräume vermeintlich fotorealistisch zu schaffen: Hier prallen die Bilder von Gerhard Richter und Stefan Hoenerloh nachgerade aufeinander. Kurt Schwitters wird unter dem Themenlabel „Freie Formen und Utopien“ in den Fokus genommen, der leidenschaftliche Dadaist, der nach England emigrieren musste. Ähnlich vielseitig ist das Schaffen von Sonia Delaunay-Terk, sie ist mit einer farbigen Gouache auf Papier vertreten. Ein ganzes Konvolut an Werken von Markus Lüpertz wurde erworben. Lüpertz klappt die Kunstgeschichte auf, zitiert Giorgione in „Flucht aus Ägypten“ (2023) und James Ensor in „Karneval“ (2022).

Angebissene Toastbrotscheiben

Spannungsreich: der Raum „Vermessung der äußeren Welt versus Innerlichkeit“ mit Hubert Scheibl und weiteren Österreichern, Siegfried Anzingers „Hieronymo/Tür“ oder Maria Lassnig mit einer abstrakten Tischgesellschaft. Der frühe Antony Gormley „Mothers Pride“ (1982/92), ein Tableau seriell geordneter Toastscheiben – die im Zentrum hat Gormley angebissen – trifft seine mit ausgestreckten Armen und Beinen am Boden liegende Bronze „Close V“ (1998).

Stillleben von Ernst Ludwig Kirchner, flankiert von Pablo Picasso und der mit dem Kubismus spielenden Elisabeth Epstein werden kontrastiert mit einem Abklatschbild Baselitz’. „Gruß aus Holland“ (2020) adressiert sich weniger an Tulpenfreunde denn an Piet Mondrian. Schließlich der Raum zum Blick der Geschlechter. 1915 schockiert Lovis Corinth mit „Liegender weiblicher Akt“. Nicht, weil der weibliche Akt kein Thema ist, sondern aufgrund der fleischigen Darstellung. Und heute? Sind die weiblichen Akte von Donna Stolz, Alex Katz oder Xenia Hausner weit entfernt von Voyeurismus. Auch Marc Quinn hat mit der plastischen Abbildung der körperlich eingeschränkten und im achten Monat schwangereren Künstlerin Alison Lapper eine Heldin aus dem Leben dargestellt. Der Rundgang geht weiter, diskutiert mit Arbeiten von Daniel Buren das seit der Renaissance virulente Thema Figur und Geometrie und ob ein Spiegel ein Bild ist.

Die Strichmännchen von A.R. Penck

Immer sehenswert sind die symbolhaften Kürzel und Strichmännchen von A.R. Penck im Untergeschoss. Oder, neu in der Sammlung: die an Kathedralen-Türme erinnernden Stelen aus Eisen, Gummi und Beton von Tony Cragg im Belvedere.

Stimme.de

Stimme.de