Lang hielt sich der Mythos, Emil Nolde sei ein Opfer der NS-Kunstpolitik gewesen. Dass dies eine Inszenierung war und sich Nolde dem Regime anbiederte, auch Denunziationen nicht scheute, zeigt 2019 die Ausstellung „Emil Nolde – Eine deutsche Legende. Der Künstler im Nationalsozialismus“ in Berlin. Auch zuvor hatten Kunsthistoriker auf die Verbindung zur NS-Ideologie hingewiesen. Damit müssen wir uns abfinden: Der bedeutende Künstler war Antisemit, Rassist und hoffte bis 1945 auf die Anerkennung des mörderischen Hitler-Regimes.

Das Drama Natur und mystische Menschenbilder

Die Ausstellung „Emil Nolde – Welt und Heimat“ führt aus Anlass des 90. Geburtstags von Reinhold Würth im Museum Würth 2 in Künzelsau durch einen intensiven Bilderkosmos.

Seenstücke, Blumenbilder und Landschaften sind, was man gemeinhin mit Emil Nolde verbindet – er selbst indes verstand sich als Figurenmaler. Tatsächlich zieht sich die Darstellung vom Menschen durch Noldes Werk, ob Ölbild, Aquarell oder Druckgrafik. Eine Landschaft allerdings ist es, die Reinhold Würth 1972 in einer Galerie am Luganer See fasziniert – und deren Kauf den Grundstock legt zu einer Sammlung, die heute, knapp 60 Jahre später, über 20 000 Exponate zählt.

Ein Nolde-Bild legt den Grundstock zur Sammlung Würth

Mit Nolde fing es an. Dabei trägt die „Wolkenspiegelung in der Marsch“ die Inventarnummer 3. Um genau zu sein, ist eine kleine Gouache von Robert Jacobsen das erste Werk der Sammlung Würth. Das atmosphärisch aufgeladene Nolde-Aquarell entstand in Reinhold Würths Geburtsjahr 1935 an der Nordseeküste, im deutsch-dänischen Grenzgebiet, der Heimat des Künstlers, der 1867 als Hans Emil Hansen in dem nordschleswigschen Dorf Nolde als Bauernsohn geboren wurde. Der junge Hansen macht eine Holzschnitzlehre in Flensburg und möchte Künstler werden.

Dass der Autodidakt einer der bekanntesten Vertreter der deutschen Klassischen Moderne werden sollte, war nicht selbstverständlich, unabhängig von Noldes unrühmlicher Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus (siehe Hintergrund). Wie unbestritten intensiv und atmosphärisch unverwechselbar die Bildwelten Noldes sind, wie ausdrucksstark seine Farbsetzungen, zeigt im Museum Würth 2 in Künzelsau die Ausstellung „Emil Nolde – Welt und Heimat“ aus Anlass des 90. Geburtstags des Unternehmers und Sammlers Reinhold Würth (am 20. April). Ein programmatischer Titel, meint C. Sylvia Weber, Geschäftsbereichsleiterin Kultur in der Würth-Gruppe. Nolde wie „unser Chef“ seien weitgereist, neugierig und dabei der Region verbunden. Das Spannungsfeld zwischen Welt und Heimat bespielt die Ausstellung so klug wie sinnlich anschaulich. Konzipiert von der Nolde Stiftung Seebüll, zeigt die Schau 146 Bilder, Aquarelle, Grafiken sowie volkskundliche Objekte und Exotika, die Nolde gesammelt hat.

Aus Italien bringt Nolde andere Farben mit

Das Gros der Exponate aus allen Schaffensphasen Noldes stammt von der Stiftung, 18 Arbeiten gehören der Sammlung Würth. Den Auftakt macht die „Wolkenspiegelung in der Marsch“ – auf einer Staffelei, wie einst im Privathaus von Reinhold Würth. Von ersten Malversuchen 1898 wie „Weiher“ über eine Italienreise nach Taormina und zum Ätna – mit gemischten Gefühlen für die südliche Kultur und Landschaft – zurück nach Norddeutschland führt der Rundgang. Aus Italien mitgebracht hat Nolde die Farbe, die er mit nun selbstbewusstem Pinselstrich ins Licht rückt. Der Einfluss von Expressionismus und Elemente des Pointillismus werden sichtbar.

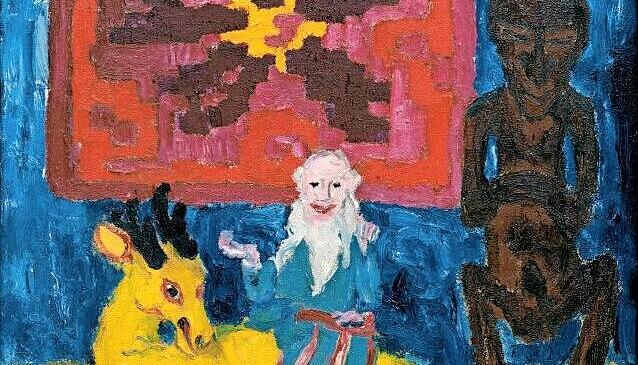

Dann kommt die Südseereise 1913/14 über Moskau, Sibirien, Korea, Japan und China nach Deutsch-Neuguinea, organisiert vom Reichskolonialamt. Emil Nolde ist auf der Suche nach „Ursprünglichkeit“, ein aus heutiger Sicht problematischer Begriff, der das Klischee vom edlen Wilden assoziiert. Beispiele aus dieser Zeit treten auf der gegenüberliegenden Wand in Dialog mit Bildern aus der Heimat. „Die Natur getreu und genau nachbilden, gibt kein Kunstwerk. […] Die Natur umwerten unter Hinzufügung des eigenen Seelisch-Geistigen läßt die Arbeit zum Kunstwerk werden“, wie es Nolde einmal formuliert hat: Das gilt generell für die Erfahrungswelten des Künstlers – und macht die Nolde spezifische Magie aus.

Noldes spezielle Aquarelltechnik

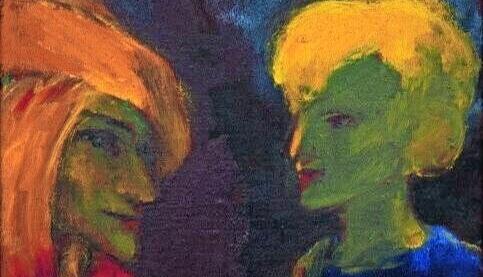

Noldes Exzellenz als Figurenmaler veranschaulichen eine Reihe an Aquarellen wie das Bildnis von Jolanthe Nolde mit rotbraunem Kopftuch und grünem Kleid, expressionistisch anmutende Paare oder das Bild „Gesellschaft“, entstanden während eines Berlin-Aufenthaltes. 44 Jahre liegen zwischen den Ölgemälden „Zwei am Meeresstrand“ und „Lichtzauber“, eine greifbare Entwicklung, was den Ausstellungsparcours reizvoll macht. „Harmonie der Gegensätze“ titelt das Triptychon von 1946, ein traumhaftes Setting, das Noldes Spätwerk auszeichnet. Wenige Schritte weiter liegt der Fokus auf der Auseinandersetzung mit den Elementen Erde, Wind und Wasser, wofür sich Noldes Aquarelltechnik mit ineinanderfließendem Effekt eignet.

Als expressionistisch gebrandmarkt, beschäftigt sich Nolde während seines Malverbots intensiv mit Blumenbildern, der nationalsozialistischen Ideologie bleibt er verbunden. Was Nolde zeit seines Lebens treibt, ist die Sehnsucht nach vermeintlich zivilisationsfernen Paradiesen – und das Drama der Natur, das der Maler in seinem Bilderkosmos kondensiert: ockerfarbene Himmel, violette Wolken, tosende Brandungen, tiefroter Klatschmohn, mystifizierte Figuren.

Ausstellungsdauer

7. April bis 28. September, täglich 10 bis 18 Uhr, Eintritt frei, Katalog: 39 Euro.

Stimme.de

Stimme.de