Themen der Wahl: Umwelt und Energie

Klimakanzlerin Angela Merkel? Zumindest was die Senkung des CO2-Ausstoßes angeht, hinkt die Regierung ihren Zielen deutlich hinterher. Daran ist auch der schleppende Netzausbau schuld.

Am Abend des 12. Dezember 2015 konnte sogar die sonst so nüchterne Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die Tränen der Rührung nicht mehr zurückhalten: "Wir haben heute alle zusammen Geschichte geschrieben." Milliarden Menschen hätten lange darauf gewartet, dass die Weltgemeinschaft handelt und den Anstieg der Erderwärmung "möglichst" auf 1,5 Grad begrenzt.

Auch Deutschland will seinen Beitrag dazu leisten. An Tagen, an denen die Sonne stundenlang von einem wolkenlosen Himmel scheint und gleichzeitig überall der Wind weht, ist das ehrgeizige Ziel der Energiewende hierzulande fast erreicht. Dann läuft die Produktion von CO2-freiem Ökostrom auf Hochtouren und deckt, wie am 30. April, zwei Drittel des Stromverbrauchs in Deutschland, während gleichzeitig die Kohlekraftwerke heruntergefahren werden. Und dennoch hat Deutschland in dieser Legislaturperiode seinen Ruf als Vorreiter und Musterschüler beim Klimaschutz verloren.

Bilanz: Große Versprechen, noch überschaubarer Erfolg

Knapp zwei Jahre nach dem erfolgreichen Pariser Klimagipfel sieht die deutsche Bilanz eher durchwachsen aus. Dabei hatte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in Paris noch versprochen, dass Deutschland seinen CO2-Ausstoß deutlich reduzieren und einen kompletten Ausstieg aus dem Kohlenstoff anstreben werde.

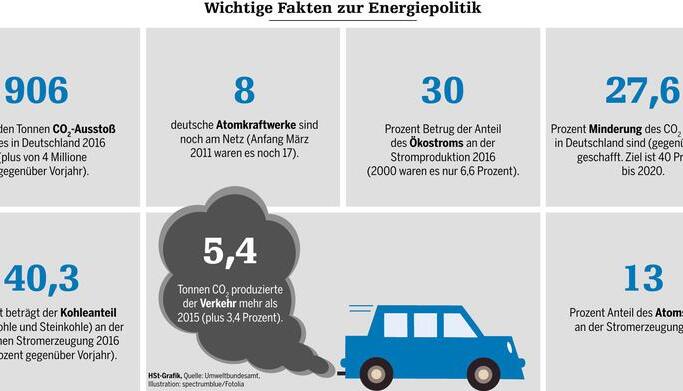

Doch trotz der Energiewende, die nach dem Atomunglück von Fukushima 2011 von der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung beschlossen wurde, ist Deutschland weit davon entfernt, seine Versprechen zu erfüllen. Bis 2020 sollte der CO2-Ausstoß um 40 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken, bis 2030 sogar um mindestens 55 Prozent. Doch bislang wurden knapp 28 Prozent erreicht. Seit einigen Jahren steigt der CO2-Ausstoß sogar wieder. Und das obwohl mittlerweile 30 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, dessen Produktion die Stromkunden über die EEG-Umlage mit jährlich 25 Milliarden Euro fördern.

Nach wie vor ist der Strom aus Kohle relativ billig und daher der Ausstoß von CO2 auf hohem Niveau. Gleichzeitig kam der Klimaschutz auch beim Autoverkehr und in der Landwirtschaft nicht voran. Zwar wurden für Autos strengere Abgaswerte eingeführt, doch die Effizienzgewinne bei den Motoren gingen dadurch verloren, dass mehr Kilometer mit immer PS-stärkeren Fahrzeugen gefahren werden. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde zwei Mal reformiert. Das entscheidende Problem der Energiewende aber ist unverändert der schleppende Netzausbau von Nord nach Süd.

Ausblick: Auf gutem Weg oder dringender Handlungsbedarf?

Im gemeinsamen Wahlprogramm bekennen sich CDU und CSU zur Energiewende - der 2011 beschlossene Ausstieg aus der Atomenergie "war richtig und wird von einer breiten Mehrheit in der Bevölkerung getragen". Der Umbau auf erneuerbare Energien sei "erheblich vorangekommen", damit der Strom langfristig für alle bezahlbar bleibe, setze man die "marktwirtschaftliche Heranführung und Systemintegration der erneuerbaren Stromerzeugung konsequent fort", heißt es,

Die SPD will Deutschland "zur energieeffizientesten Volkswirtschaft der Welt" machen, gleichzeitig müsse Energie aber nicht nur umweltfreundlich, sondern auch bezahlbar bleiben. Angestrebt wird, die Energiewende auch in den Wärme- und den Verkehrsbereich zu tragen und den öffentlichen Gebäudebestand wie den öffentlichen Personennahverkehr "zu Vorbildern des nachhaltigen und energieeffizienten Verbrauchs" zu entwickeln.

Die Linke will durch eine strukturelle Reform des EEG die Ökostromproduktion auf 70 Prozent bis 2030 und 100 Prozent bis 2040 erhöhen, zur Finanzierung wird eine Abschaffung aller Rabatte für die Industrie gefordert. Die Grünen wollen "sofort" alle Atomkraftwerke und die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke abschalten. Laut FDP soll der Ausbau der erneuerbaren Energien dem freien Markt "mit allen Chancen und Risiken" überlassen werden. Als einzige Partei bestreitet die AfD die Aussage, dass der Klimawandel vorwiegend menschengemacht sei. Sie fordert daher die Kündigung des Pariser Klimaschutzabkommens und die weitere Nutzung der bestehenden Kernkraftwerke.

Stimme.de

Stimme.de