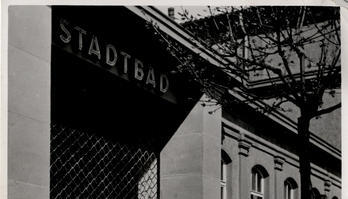

Wo halb Heilbronn schwimmen lernte

Im Advent 1950 bejubelt die Stadt den Wiederaufbau des alten Stadtbads – und im Olympia-Jahr 1972 dessen Sprengung. Wir werfen einen Blick zurück.

Das Wollhaus-Zentrum gehört zu den kommunalpolitischen Dauerbrennern von Heilbronn. Wie ein Mahnmahl des sogenannten Beton-Brutalismus der 1970er Jahre hockt es mitten in der Stadt. Dieser Tage sorgt das umstrittene Gebäude einmal mehr für Schlagzeilen, weil die Neu- oder Umgestaltung auf Eis gelegt wurde – mindestens bis zur Bundesgartenschau 2019, heißt es. Am liebsten würden die Heilbronner den sperrigen Bau abreißen.

Was jüngeren Zeitgenossen gar nicht bewusst ist: Vor gar nicht so langer Zeit waren am Wollhausplatz schon einmal Sprengmeister am Werk: Am 19. Februar 1972 jagten sie das alte Stadtbad in die Luft. Manche weinen ihm bis heute nach. Denn das 1892 eingeweihte Jahrhundertwende-Bad am Wollhausplatz war eines der wenigen Gebäude, die nach dem verheerenden Luftangriff vom Dezember 1944 nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut worden waren.

Schönstes Geschenk

Sechs Jahre danach, am 21. Dezember 1950, also am vierten Advent vor genau 65 Jahren, feierten die Heilbronner die Neueröffnung ihres alten Stadtbades. Chronisten sprachen vom „schönsten Geschenk der Stadtverwaltung“. Nicht zu vergessen: Die Baukosten von 280 000 Mark wurden zu einem Drittel von der Stiftung des Kaufmanns Ernst Achtung getragen. Die Heilbronner Stimme titelte damals „Neue Schwimmhalle übertrifft alle Erwartungen“. Zeitgenossen erinnern sich nicht nur an die Kunststücke von Sportspringer Heinz Wolff, sondern auch an den „klassischen Köpfer“, mit dem ein mutiger Stadtrat, Otto Friz, vom Drei-Meter-Brett zur Steigerung der sowieso schon guten Laune beitrug. Abgerundet wurde die Zeremonie von Otto Rappold, der im Namen des Heilbronner Schwimmvereins ein Buntglasfenster mit dem Wappen der Stadt Heilbronn enthüllte.

Details wie dieses haben viele Wasserfreunde der Unterländer Generation 50plus bis heute vor Augen: „Nichts trägt den Ruhm der Stadt so weit, als Ordnung, Fleiß und Reinlichkeit“, stand etwa an einer Wand der Schwimmhalle. Am 20 auf acht Meter großen Becken waren kleine Wasserratten von einem wasserspeienden Löwenkopf schwer beeindruckt. Die Skulptur stammte von Wilhelm Klagholz; der Flaschnermeister hatte bereits am Rathaus Widder, Hahn und Stadtadler restauriert.

Neben dem Hauptbecken gab es Wannen- und Brausebäder. Manche erinnern sich an einen Keramikbrunnen mit Delphin von Maria Fitzen-Wohnsiedler und Hermann Wilhelm Brellochs. Bei der Ausgestaltung kamen also überwiegend einheimische Künstler und Handwerker zum Zuge. Architekturhistoriker schreiben das Gebäude von 1950 dem Heimatstil zu. Der Nachkriegszeit angemessen war es weniger prachtvoll wie der Vorgängerbau.

Das anno 1891 im Stile des wilhelminischen Barock errichtete Stadtbad bildete mit der Synagoge den südlichen Abschluss der Allee, der einstigen Heilbronner Prachtmeile. Baubeginn war im Mai 1891, Einweihung im Oktober 1892. Für die Gestaltung hatte man den Berliner Architekten Peters gewonnen, nach dessen Plänen das Stadtbauamt die Baustelle betreute. Das wenige Meter von der damaligen Synagoge entfernte Gebäude verfügte auch über eine Mikwe, also über ein Ritualbad für jüdische Bürger. Bereits in den Jahren 1900/01 wurde das Bad erweitert: Es bekam ein Schwimmbecken für weibliche Gäste. Außerdem enthielt das damalige Wellness-Center Dampfbäder, Schwitzräume und Badewannen.

Am 4. Dezember 1944 wurde das Gebäude zwar beschädigt, aber trotz anfänglicher Bedenken wieder aufgebaut. Viele Unterländer haben hier schwimmen gelernt und schwärmen noch heute von dem heimeligen Bad. Die Sprengung von 1972 war symptomatisch für den Zeitgeist der 70er Jahre. Stimme-Redakteur Wolf-Dieter Ahlborn nannte das Spektakel in seiner Überschrift sogar „bildschön“. Er meinte damit nicht das schöne Bad, sondern die Zündung von 2500 Sprengladungen.

Heilbronn räumte damals ordentlich auf und beseitigte einige der wenigen historischen Gebäude. Der Fall des Bades passt zu einer Reihe neuzeitlicher Bausünden. Die Stadt sei also nicht nur im Krieg zerstört und danach zu schnell wiederaufgebaut worden, die Spur der „zweiten Zerstörung“, so sagen ganz scharfe Kritiker, ziehe sich bis in die Gegenwart: von der Harmonie-Ruinen-Fassade über Moltkekaserne, Friedenskirche, Deutschhofgiebel, Fischers Jugendstiltheater, Jägerhausklinik bis hin zu etlichen historischen Fabrikgebäuden, Stadtvillen und Landhäusern in der Oststadt.

Neubau am Bollwerksturm

Für die Sprengung des alten Stadtbades gab es freilich Argumente: Es war nach dem Bau des Stadtbades am Bollwerksturm überflüssig. Das neue Bad wurde nach Plänen der Stuttgarter Architekten Oehlschläger und Beutinger in vier Jahren Bauzeit für 16 Millionen Mark errichtet und am 17. Januar 1972 eingeweiht. Das Alte Stadtbad war da bereits seit Silvester 1971 dicht. 16 Tage also saßen die Heilbronner Schwimmer im Januar 1972 auf dem Trockenen – und dies ausgerechnet zum Auftakt des Olympia-Jahres.

Stimme.de

Stimme.de