Auf Robert Mayers Spuren durch die Altstadt

Was vom größten Sohn Heilbronns im Stadtbild blieb, was verloren ging und was fehlt

Julius Robert von Mayer scheint anlässlich der 200. Wiederkehr seines Geburtstages am 25. November in seiner Heimatstadt allgegenwärtig zu sein: in Veranstaltungen, Medien und sogar auf Briefmarken wird die Erinnerung an Heilbronns größten Sohn hoch gehalten. Doch im Stadtbild erinnert kaum etwas an ihn, bis auf das Denkmal am Marktplatz und Straßenschildern auf der Robert-Mayer-Höhe. Da geht es dem berühmten Physiker nicht anders als vielen anderen Heilbronnern: Mit der Zerstörung der Stadt am 4. Dezember 1944 sind fast alle steinernen Stätten der Erinnerung verschwunden. Makaber mutet an, dass Grabsteine über die Vergangenheit dieser Stadt mehr sagen als die meisten Häuser. So auch der Marmorstein der Mayer’schen Familiengrabstätte im Alten Friedhof.

Ganz anders im Kirchhöfle an der Nikolaikirche, also dort, wo die Mayers von 1842 an wohnten. Robert hat dort seine spätere Ehefrau Wilhelmine kennen und lieben gelernt und alle Höhen und Tiefen erlebt, von der Geburt und dem Tod zweier Kinder über einen Suizidversuch zur späten Rehabilitierung. Von einer Gedenktafel fehlt dort bis heute jede Spur. Immerhin: Auf der nördlichen Häuserfront eines Gebäudes an der Sülmer Straße will eine Skulptur des Böckinger Künstlers Walter Maisack an den Energieerhaltungssatz erinnern. Wer es weiß, erkennt tatsächlich eine Figur, Flammen, Kugeln. Doch von den befragten Passanten kann nur Dagmar Weigel etwas damit anfangen − weil sie in einem Stimme-Artikel zufällig darauf gestoßen war. "Davor habe ich immer gemeint, dass das ein Flößer ist."

Bei genauer Recherche stellt sich heraus, dass Mayer keinesfalls an dieser Stelle gewohnt hat, sondern rund 50 Meter davon entfernt an der Ostflanke des Kirchhöfle, "fast schon an der Allee", wie Stadthistorikerin Annette Geisler weiß. "Man hat die Figur damals an der Sülmer Straße angebracht, weil sie dort besser zu sehen ist. " Die Installation an diesem Stadtsiedlungshaus von 1957 markiert gleichzeitig den vorläufigen Schlusspunkt des Wiederaufbaus der Altstadt nach dem Zweiten Weltkrieg.

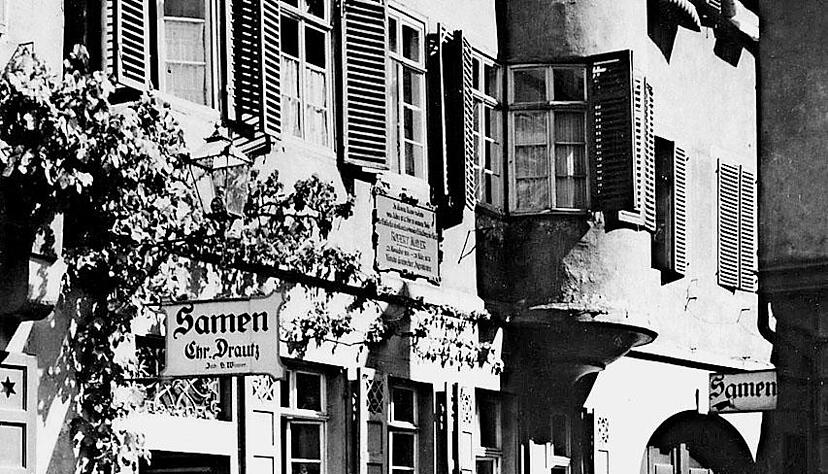

Ganz anders ausgesehen hat es einst auch an der Rosengasse am Rathaus, also dort, wo der kleine Robert am 25. November 1814 in der familieneigenen Apotheke zur Welt kam. Sein Vater hatte das Haus von der Unternehmer-Dynastie Rauch übernommen, nachdem diese gleich um die Ecke am Marktplatz ihr schmuckes Stadtpalais bezogen hatte. Der aufgeweckte Robert verlebte in dem weitläufigen Anwesen dank der einfühlsamen Eltern eine glückliche Kindheit. Das Gebäude fiel allerdings nicht, wie oft kolportiert, dem Krieg zum Opfer. Es musste schon Ende des 19. Jahrhunderts der Neuordnung der Altstadt-Straßen Platz machen, weshalb die ganze Familie ins Kirchhöfle zog.

Zur Schule gegangen ist Mayer wie viele berühmte Heilbronner im Karlsgymnasium, das einst an der Karlstraße zwischen Sülmer Straße und Allee lag und nach dem Krieg 300 Meter östlich an der Gymnasiumstraße neu gebaut und auf den Namen des Bundespräsidenten Theodor Heuss getauft wurde. "Mayer war ein erschreckend schlechter Schüler", weiß Geisler, weshalb er später bei Mathematikern wie Karl Bauer und Ernst Friedrich Kauffmann "Nachhilfe" nahm: nach seiner Indonesienreise, bei der er durch den Wellengang zu seinem bahnbrechenden Energieerhaltungssatz inspiriert wurde.

Altneckar

Dass Mayer aber schon als Kind hinter die Gesetze der Natur blicken wollte, zeigen andere Stätten seiner Kindheit: Der Pfühlbach, an dem er sich an einem Perpetuum mobile versuchte, der Altneckar, rund um die Mühlen des Hefenweiler, dem Ursprung der Ende des 19. Jahrhunderts aufblühenden württembergischen Industriemetropole, die Schaeuffelen’sche Papierfabrik, wo der Jüngling die aus England importierte erste Druckmaschine des Kontinents inspizierte: ziemlich genau dort, wo heute der Bildungscampus der Dieter Schwarz Stiftung steht.

Sonderbriefmarke

Am Montagabend wird bei einer Festveranstaltung die Sonderbriefmarke "200. Geburtstag Julius Robert von Mayer“ in der Heilbronner Harmonie vorgestellt. Mit dabei ist der Physiker und Wissenschaftsjournalist Rangar Yogeshwar. Die Veranstaltung ist ausgebucht.

Bereits um 13 Uhr wird im Foyer der Harmonie ein Sonderpostamt ein gerichtet. Bis 19 Uhr sind dort die Robert-Mayer-Marke mit Sonderstempel und Ersttagsbriefumschlag zu erhalten.

Die Robert-Mayer-Briefmarke, offiziell Sonderpostwertzeichen genannt, ist eine von rund 50 Sonderbriefmarken, die das Bundesfinanzministerium pro Jahr herausgibt. Die grafische Gestaltung stammt von Sascha Lobe aus Stuttgart, Professor für Typografie an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach.

Robert Mayer im Sonderheft

Auch das Geschichtsmagazin „Damals“ widmet Robert Mayer in seiner Novemberausgabe ein großes Kapitel. Dazu erscheint ein erweitertes Sonderheft „Damals ... Plus“. Es stellt kompakt und anschaulich Leben und Werk des Arztes und Wissenschaftlers sowie seinen im Heilbronner Stadtarchiv bewahrten Nachlass vor. Außerdem wirft es Schlaglichter auf die Entwicklung Heilbronns im 19. Jahrhundert. Ein weiteres Kapitel ist der heutigen „Wissensstadt“ gewidmet. Ein Interview mit Oberbürgermeister Harry Mergel zum Robert-Mayer-Jahr ergänzt das mit zahlreichen zeitgenössischen Abbildungen illustrierte Sonderheft.

Das Heft können die Gäste bei der Vorstellung der Sonderbriefmarke in der Harmonie erstmals in den Händen halten. Ab Dienstag, 4. November, ist es zudem im Otto Rettenmaier Haus /Haus der Stadtgeschichte, Eichgasse 1, zu den Ausstellungs-Öffnungszeiten gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro erhältlich.

Weitere Veranstaltungen im Robert-Mayer-Jahr

Bis zum Ende des Jubiläumsjahres am 25. November finden noch weitere Veranstaltungen statt.

So bietet die Robert-Mayer-Volks- und Schulsternwarte noch am Freitag 7. November und eine Woche später am Freitag, 14. November, zwei spannende Vorträge zu den Themen „E=mc²“ und „Zeitreisen“ an. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Ebenso sind die Sonderausstellungen „Mensch Mayer“ im Otto Rettenmaier Haus / Haus der Stadtgeschichte und „Power Play“ in der Experimenta zu sehen.

Die Lichtinstallation „Trafficlights“ des Dresdner Künstlers Sebastian Hempel am Bahnhofsvorplatz kann noch bis Montag, 17. November, bewundert werden.

Die Geburtstagsfeier am Dienstag, 25. November, wird von Schülern und Pädagogen des Robert-Mayer-Gymnasiums veranstaltet. Sie gratulieren ihrem Namensgeber mit einer Feierstunde in der Harmonie.

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen sind auf der Internetseite www.robert-mayer-heilbronn.de zu finden. red

Stimme.de

Stimme.de