Als sich Schwaben und Italiener näherkamen

Wissenspause im Deutschhof über die erste Generation von Gastarbeitern

Dass der italo-schwäbische "Coro del Grappa" nicht etwa nach Schnaps, sondern nach dem Monte Grappa benannt ist. Dass die ersten Gastarbeiter in den 50er und 60er Jahren nicht zum Wiederaufbau gerufen wurden, sondern wegen des Arbeitermangels. Dass Integrations-Sprachkurse bis 2006 Fremdworte waren: Aufschlussreiche Hintergrundinformationen, nette Anekdoten und informatives Geschichtswissen über die erste Generation von Gastarbeitern, aber auch über weitere Migrationsphänomene gab es gestern Mittag in der siebten Folge der Reihe Wissenspause.

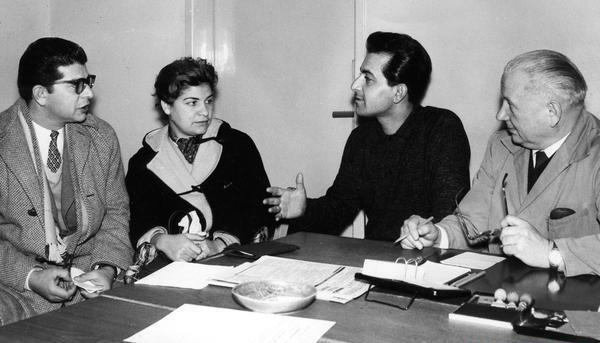

Stadtarchivdirektor Christhard Schrenk hatte unter dem Titel "Sie kamen aus Italien" Gabrio Bobbo und Roswitha Keicher auf die von 300 Zuhörern flankierte Deutschhof-Bühne geladen. Also einen Gastarbeiter der ersten Stunde, der 1960 als 20-Jähriger Kellner aus der Nähe von Venedig über den Eiscafé-Besitzer Enzo Presutti den Weg nach Heilbronn gefunden hatte, und die kommunale Integrations-Expertin.

Der positiv klingende Begriff Gastarbeiter sei in Abgrenzung zum NS-Fremdarbeiter bewusst gewählt worden. Wobei das "Gastspiel" oft ein Leben lang währen sollte, zunächst bei Italienern, bald bei Griechen, Spaniern, Türken und anderen Menschen aus dem Mittelmeerraum, die bald ihre Familien zu sich holten oder neue gründeten.

Willkommenskultur

Anfangs hätten die meisten in Mini-Zimmern in Baracken gehaust und sechs Tage in der Woche gearbeitet, um den Großteil des Lohns heim zu Mama zu schicken. "Freizeit gab es für mich nicht", berichtete Bobbo. "Nach Feierabend habe ich in einem anderen Lokal gekellnert." Immerhin: In der Austraße fand der Katholik im späteren Zentrum Johannes XXIII. Gleichgesinnte, gründete den "Coro del Grappa" und fühlt sich längst als "Heilbronner, Neckarsulmer und Europäer sowieso". Das Wort "Willkommenskultur" gab es damals nicht, "aber ich selbst habe immer versucht höflich und fröhlich zu sein", erzählte Bobbo. Und wenn ihn jemand als "Itaker" verspotten wollte, gab er zu verstehen "Das waren Griechen" − "zumindest die mit H", wie der nicht minder gut aufgelegte Moderator Schrenk elegant ergänzte. Im übrigen hätten die Deutschen von "Bella Italia" ganz schön profitiert: von Spaghetti über Pizza und Espresso bis hin zur mediterran angehauchten Lebenskultur, wie Roswitha Keicher zu verstehen gab.

Kontaktpflege

Die Integration späterer Migranten verlaufe "anders", also strukturierter und mit vielfältigen Angeboten, so Keicher. Gleichzeitig halte sie wenig von dem Wort "Parallelgesellschaften", vielmehr gebe es heute "viele gesellschaftliche Gruppen", auch rein deutsche. Es sei durchaus legitim, wo auch immer, ein Gefühl der Heimat zu bekommen. "Wichtig ist es, dass man sich nicht abschottet, sondern den Kontakt zu anderen pflegt."

Stimme.de

Stimme.de