Front, Fabrik, Abitur

Wer 1945 in die Abschlussklassen am Gymnasium zurückkehrte, war durch den Krieg erwachsen geworden.

Bei den Luftangriffen auf Heilbronn wurden von 22 Schulhäusern 17 ganz oder teilweise zerstört. Nach dem 4. Dezember 1944 gab es gar keinen Unterricht mehr. Für viele Gymnasiasten war die Schule schon länger vorbei. Der Heilbronner Willi Lutz, Jahrgang 1926, erinnert sich an den sogenannten Vorsemestervermerk. Diesen Eintrag bekam, wer sich freiwillig zur Wehrmacht meldete. Den Oberschülern hatte man in Aussicht gestellt, auch ohne Abitur studieren zu können: im Falle, dass Deutschland den Krieg gewonnen hätte.

Der Vermerk war in der Stunde Null nichts wert. Wer an die Hochschule wollte, musste zurück auf die Schulbank. Zunächst hatte der Unterricht im Oktober 1945 für Volks- und Mittelschüler in der Böckinger Grünewaldschule wieder begonnen. Im November informierten die „Amtlichen Bekanntmachungen“, dass die amerikanische Militärregierung auch den Betrieb der Oberschulen von Klasse fünf bis acht (nach heutiger Zählung Neunt- bis Zwölftklässler) gestattete.

Das Arbeitsamt hatte zudem die Rückkehr der Schüler, die bereits arbeiteten, erlaubt. Wer seiner achtjährigen Schulpflicht genügt hatte, wurde jedoch in dem Aufruf davor gewarnt, „eine schon angelaufene aussichtsreiche Arbeit abzubrechen, insbesondere für solche, die nicht den inneren Drang zur wissenschaftlichen Ausbildung haben“.

Unterricht in Villa

Willi Lutz hatte nach der Rückkehr aus dem Krieg bei der Eisenbahn gearbeitet und Gleise in Richtung Stuttgart repariert. Danach ging er für sechs Wochen in die Zuckerfabrik: „Nachtschicht, ohne einen freien Tag für 314 Reichsmark“, wie sich der 89-Jährige erinnert. Die Oberschule kostete Geld. „Ich wollte die Verwaltungsprüfung machen, dafür brauchte ich das Abitur“, erzählt der ehemalige Karlsgymnasiast.

Unterrichtet wurde in einer Villa der Familie Bruckmann in der Clußstraße: „Die Stühle haben wir selber mitgebracht.“ Doch es fehlte nicht nur an Mobiliar. Für den Physikunterricht habe der in Horkheim wohnende Oberstudienrat Schultheiß von zuhause einen Bindfaden dabei und von unterwegs einen Stein für einen Pendelversuch. „Sonst gab es Physik nur in der Theorie“, weiß Lutz.

In allen Fächern habe Material gefehlt, allen voran Schreibpapier. Dazu Musikunterricht ohne Klavier und Kunstunterricht ohne Zeichenblock, Sport fiel gleich ganz aus. Manche Lehrer hätten Bücher von zu Hause geholt. Literatur für Deutsch und Geschichte aus der Nazizeit war nicht zu gebrauchen. Lehrer, die NSDAP-Mitglied waren, hatten Berufsverbot, deshalb wurden auch Pensionäre an die Schule zurückgeholt, weiß Lutz. Ein Chemiker der Firma Brüggemann war mit dem Chemieunterricht betraut.

Auf U-Booten im Einsatz, als Oberleutnant bei der Luftwaffe oder als Offiziersanwärter Fahnenjunker wie Willi Lutz: Die Klasse 8a habe fast nur Kriegsteilnehmer versammelt. Von den 32 Schülern seien nur zwei nicht im Krieg dabei gewesen, erzählt der Heilbronner. Mancher aus einer früheren achten Klasse war zum Beginn des Unterrichts noch in Kriegsgefangenschaft. Wieder die Schulbank zu drücken, fiel nicht leicht. In Latein habe er zunächst nur Bahnhof verstanden, verrät Lutz, der schon als Schüler Luftwaffenhelfer war und so manche Schulstunde verpasst hatte.

„Wir waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen“, sagt Lutz über seine Abitursklasse. Die Lehrer hatten es nicht mit Halbwüchsigen, sondern mit Erwachsenen zu tun, und mancher Schüler war bereits Mitte 20. Über schlimme Kriegserlebnisse habe damals keiner reden wollen, „am wenigsten diejenigen, die im Osten waren“, erinnert sich Lutz. „Wir waren abgestumpft und vieles wurde ausgeblendet.“ Einzig das, was als Heldentat galt, machte die Runde, wie die Flucht aus dem Kriegsgefangenenlager.

Die materielle Not im zerstörten Heilbronn war für die Schüler allgegenwärtig. Viele hatten kein eigenes Bett oder wohnten im Gartenhaus. Lutz fuhr mit einem Fahrrad ohne Reifen zur Schule. Auf die Felgen hatte er einen alten Wasserschlauch gebunden.

Schulgeld

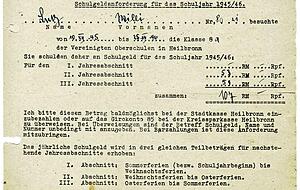

Die erste Reifeprüfung nach dem Krieg wurde 1946 abgenommen. Das Zentralabitur für Baden-Württemberg kam erst 1960. Davor stellten die Lehrer an den Schulen ihre eigenen Abituraufgaben – oft handschriftlich. 107 Reichsmark mussten Eltern für ein Schuljahr bezahlen. Das Schulgeld fürs Gymnasium wurde erst 1962 abgeschafft.

Stimme.de

Stimme.de