"Krieg und Tod waren allgegenwärtig"

Vor 100 Jahren bahnte sich der Erste Weltkrieg an. Im öffentlichen Bewusstsein wird er vom Zweiten überlagert. Im Gespräch mit Kilian Krauth und Bärbel Kistner erläutert Archivdirektor Professor Christhard Schrenk, wie es 1914 bis 1918 in Heilbronn zuging.

Der Zweite Weltkrieg war in der Stadt allgegenwärtig − und ist es bis heute.

Christhard Schrenk: Im Ersten Weltkrieg war Heilbronn nicht direkt betroffen, die Front war weit weg, es fielen bei uns keine Bomben. Dennoch waren die Auswirkungen überall zu spüren. Die Männer mussten an die Front, die Frauen mussten viele Aufgaben übernehmen und für das Einkommen der Familie sorgen. Das lief parallel zur damals aufkommenden Emanzipation. Doch als die Männer aus dem Krieg zurückkamen, wurden die Frauen wieder aus den Positionen verdrängt. Im Ergebnis wurden die traditionellen Geschlechter-Rollen eher gefestigt als modernisiert.

Wie nahm man die Nachricht vom Ausbruch des Krieges auf?

Schrenk: Am Anfang, im August 1914, war die Begeisterung groß, da glaubte man noch an einen Blitzkrieg und Blitzsieg. Doch schon im ersten Kriegsmonat waren Gefallene zu beklagen. Und spätestens dann war der Alltag natürlich geprägt von der schlichten Sorge der Familien um das Leben ihrer Väter, Brüder, Söhne, Verwandten und Freunde. Bis zum Kriegsende 1918 waren 2082 Heilbronner Soldaten gefallen. Man muss sich das mal vergegenwärtigen: Das waren fast 500 Gefallene pro Jahr, zehn in der Woche, täglich ein bis drei. Krieg und Tod waren allgegenwärtig.

Wurden 1917 nicht auch Glocken von Heilbronner Kirchen abmontiert und der Rüstungsindustrie zugeleitet?

Schrenk: Ja, auch so wurde die Dramatik des Krieges in den Alltag getragen. Schließlich wurden mit fortschreitender Kriegsdauer und vor dem Hintergrund militärischer Niederlagen auch in Heilbronn die Forderungen nach einer Beendigung des Krieges immer lauter.

Wie stand es um die Grundversorgung der Bevölkerung?

Schrenk: Von 1915 an verschärfte sich die Lebensmittelknappheit zusehends. Ab März wurden Lebensmittel rationiert. Es begann mit Brot und Mehl. Immer mehr herrschten Hunger und Not. Heilbronn war damals schon eine Industriestadt. Am Rande der Stadt und in den Dörfern gab es Landwirtschaft, dort war die Bevölkerung besser gestellt.

Heute gibt es in Krisenzeiten oder für spezielle Zwecke ja große Spendenaktionen. Wie war das damals?

Schrenk: Auch damals war die Hilfsbereitschaft groß. Es gab Spendenaktionen, um für die Soldaten an der Front Geld und auch Sachspenden zu sammeln. Das nannte man den "freiwilligen Liebesdienst". Hier engagierte sich neben den Behörden insbesondere das Rote Kreuz. Oder nehmen wir zum Beispiel Elly Heuss-Knapp, die Frau von Theodor Heuss, der seit 1912 Chefredakteur der Neckar-Zeitung war. Elly gründete zusammen mit ihrer Freundin, der Heilbronner Millionärsgattin Johanna Rümelin, in Heilbronn eine sogenannte Arbeitsbeschaffungsstelle für Kriegerfrauen. So wurde es möglich, dass in Heilbronn bis zu 1000 Frauen mit Näh-, Stopf-, Flick- und Strickarbeiten beschäftigt wurden und damit ihre Familien ernähren konnten.

Wie waren damals eigentlich Soldaten angesehen?

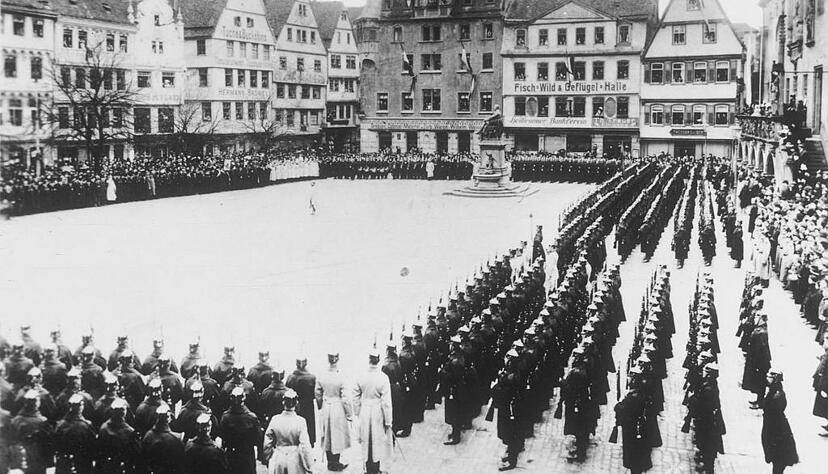

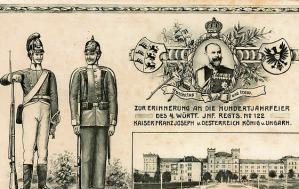

Schrenk: Heilbronn war ja Garnisonsstadt. Soldaten gehörten zum Stadtbild. Ein Teil des Württembergischen Infanterieregiments war hier stationiert. Das waren Füsiliere, also leicht bewaffnete Infanteristen. Ihre Kaserne stand ungefähr dort, wo heute das Finanzamt ist. Die ersten Heilbronner Soldaten wurden wenige Tage nach der Mobilmachung mit einem Feldgottesdienst verabschiedet. Schon drei Wochen nach Kriegsbeginn kamen die ersten 400 Kriegsverletzten − meist Bayern − in Heilbronn an. Diese Verwundeten wurden noch vom Oberbürgermeister persönlich begrüßt und empfangen. Als immer mehr eintrafen, wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs ein Verwundetenheim eingerichtet. Das war im Mai 1915. Auch an verschiedenen anderen Stellen wurden Verletzte untergebracht und natürlich im Lazarett an der Jägerhausstraße, der späteren Klinik.

Gab es in der Stadt auch kriegsähnliche Handlungen?

Schrenk: Nun, die Front war weit weg. Aber als am 9. November 1918 der Kaiser abdankte und in Berlin die Räterepublik ausgerufen wurde, kam es auch in Heilbronn zu Massendemonstrationen. Eine Abordnung von SPD- und USPD-Leuten erklärte im Amtszimmer des Oberbürgermeisters, dass ein Arbeiter- und Soldatenrat die vollziehende Gewalt übernehmen werde. Wobei das Oberbürgermeister Paul Göbel durch Verhandlungen ganz geschickt abgefedert hat. Aber 5000 Leute sind vom Marktplatz zum Gefängnis an der Steinstraße gezogen, um die politischen Gefangenen zu befreien. Dabei kam es zu Plünderungen. Das nutzten natürlich auch andere Straftäter zur Flucht, wobei ein Teil bald freiwillig ins Gefängnis zurückkam, ganz einfach, weil es da ein warmes Bett gab.

Wie oder wo ist der Erste Weltkrieg heute noch ist der Stadt ablesbar?

Schrenk: In ganz unterschiedlicher Form. Zunächst sind da die Kriegerdenkmale oder Gefallenendenkmale, meist mit den Namen der Gefallenen. So etwa am Hafenmarktturm oder auf Friedhöfen oder bei Kirchen in verschiedenen Stadtteilen. Zum Teil wurden sie erst in den Nazijahren gestaltet, fast schon als Propaganda. Am Friedensplatz steht das markante Hirsch-Denkmal für die Gefallenen des damals hier stationierten Württembergischen Füsilier-Regiments Nr. 122.

Zeitzeugen gibt es so gut wie keine mehr, aber bestimmt viele schriftliche Dokumente. Was kann man da im Stadtarchiv finden?

Schrenk: Zunächst bildet der Erste Weltkrieg eine Station in unserer Dauerausstellung im Otto-Rettenmaier-Haus. Hier ist etwa ein Modell der Eisenhart-Figur zu sehen. Im Archiv selbst haben wir Tagebücher mit Eintragungen von der Front und viele Feldpostkarten und Feldpostbriefe, was fast eine Gattung für sich ist, auch Lebenserinnerungen von Zeitgenossen und Fotos. Interessant sind ebenso verschiedene Flugblätter. Es gibt auch Original-Akten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Zudem existiert ein gedrucktes Gedenkbuch, das die Heilbronner Gefallenen dokumentiert. Alles ist sogar online recherchierbar unter www.stadtarchiv-heilbronn.de mit dem Stichwort Heuss.

Stichwort Medien, wie informierte man sich damals?

Schrenk: In Heilbronn gab es damals drei Tageszeitungen mit herausragenden Redakteuren wie dem späteren Landesinnenminister Fritz Ulrich und Theodor Heuss, der übrigens am 1. August aus seinem Redaktionsfenster am heutigen Wollhausplatz die Mobilmachung verkündete: einige Minuten vor dem damaligen OB Paul Göbel.

Heilbronn am Vorabend der Katastrophe

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte Heilbronn knapp 38 000 Einwohner. Im Stadtbild war der mittelalterliche Kern noch gut ablesbar. Die Altstadt war von etwa 60 meist engen Straßen und Gassen durchzogen. Die Häuser standen dicht gedrängt, teils Fachwerkbauten, teils stattliche Bürgerhäuser in Sandstein. Die Vorstädte jenseits der ehemaligen Stadtmauer waren erst Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, so auch die Flaniermeile, die Allee, an deren Ostseite schmucke Prunkbauten standen.

Zeitungen

Die Stadt bot 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie, was damals sehr viel war. Prägend waren neben Arbeitern vor allem alteingesessene Weingärtnerfamilien, die im öffentlichen Leben eine teils bedeutende Rolle spielten. Theodor Heuss schrieb darüber 1905 sogar seine Doktorarbeit. Weitere einflussreiche Gruppen waren Fabrikanten, Kaufleute, Freiberufler, Beamte und Angehörige des württembergischen Militärs.

Damals erschienen hier in der Stadt drei Tageszeitungen mit verschiedenen politischen Ausrichtungen und teils großen Publizisten, daneben gab es andere lokale und überregionale Organe.

Aufgeschlossen

Religiös betrachtet waren 31 500 Menschen evangelisch, nur 5200 katholisch und 800 israelitisch; das war der höchste jüdische Anteil von allen Städten in Württemberg mit mehr als 10.000 Einwohnern. Die soziale und religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung spiegelte sich im Erfolg der damaligen politischen Parteien wider: Einen guten Stand in Heilbronn hatten die SPD und die liberalen Parteien. Das katholisch geprägte Zentrum stieß in der einstigen Hochburg des Protestantismus dagegen auf weniger Zustimmung.

Persönlichkeiten

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte man sich in der Stadt mit den wichtigsten kulturellen Strömungen der damaligen Zeit auseinander. Dank bedeutender Persönlichkeiten wie den Silberwarenfabrikanten und Mitbegründer des Deutschen Werkbundes, Peter Bruckmann, DDP-Politiker Friedrich Naumann, der spätere SPD-Innenminister Fritz Ulrich oder der spätere Bundespräsident Theodor Heuss. Sie waren aufgeschlossen und fortschrittsorientiert. Stein gewordener Ausdruck dieses Geistes war der 1913 vollendete und wesentlich durch Spenden finanzierte Bau des Jugendstil-Theaters, Baumeister war der national bedeutende Architekt Theodor Fischer.

Der Erste Weltkrieg hat die allgemeine Dynamik im damaligen Heilbronn unterbrochen. kra

Stimme.de

Stimme.de