Hildthalle diente als Lazarett

Während des Ersten Weltkriegs gab es zahlreiche Lazarette in der Region. Eines davon befand sich in der Hildthalle, die 1914 - im Jahr des Kriegsausbruchs - eröffnet wurde. Die geplante feierliche Einweihung fiel aus.

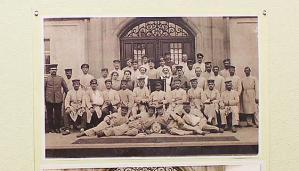

Nur wenige Soldaten tragen den verletzten Arm in einer Schlinge, die anderen posieren locker, sitzen oder stehen vor dem Eingangsportal der Hildthalle in Weinsberg. Die Fotos sollen suggerieren: stolze Krieger, kein Leid. In Betten sind keine Schwerverletzten zu sehen. Während des Ersten Weltkriegs gibt es zahlreiche Lazarette in der Region. Die Hildthalle gilt dabei als Sonderfall.

Der Weinsberger Privatier und Ehrenbürger Erwin Hildt stiftet der Stadt 60 000 Mark zum Bau einer Turn- und Festhalle am Grasigen Hag. Die Festschrift für den 2. August 1914 zum Kochergau-Sängerfest und zum 75-jährigen Bestehen des Männerliederkranzes ist gedruckt. 27 Vereine sagen ihr Kommen zu. Die feierliche Weihe entfällt. Der Erste Weltlkrieg bricht aus. Statt dessen werden mit den Festgirlanden zwei Eisenbahnzüge mit aus der Stadt und dem Bezirk Weinsberg einberufenen Kriegern geschmückt, weiß Holger Wahl. Der Hobbyautor schreibt derzeit ein Buch über Weinsberger Soldatenschicksale von 1914 bis 1918.

Ausstellung widmet sich Lazarett

Im Weibertreu-Museum im Rathaus waren bis Ende Juli Fotos und Texte über 100 Jahre Hildthalle und 100 Jahre Erster Weltkrieg zu sehen. Ein Teil der Ausstellung widmete sich dem Lazarett der Württembergischen Armee. Museumsleiterin Susanne Schmehl verweist auf ein Bild mit dem Hinweis "Vereins-Lazarett", das wohl der Rote-Kreuz-Ortsverein betreut. Am 28. August 1914 trifft der erste Transport mit 58 verwundeten Soldaten ein. "Am 5. September ist einer gestorben, Richard Wilke aus der Nähe von Magdeburg", berichtet Schmehl. Er wird auf dem Weinsberger Friedhof beerdigt.

Aus dem persönlichen Nachlass des früheren Weinsberger Stadtarchivars Fritz-Peter Ostertag hat Schmehl einige Lazarett-Fotos von Margarete Ostertag in der Zeit bis August 1915 erhalten. Ein Bild zeigt Sanitätsrat Dr. Fries, umgeben von Krankenschwestern, die meisten Patienten stehen am Geländer im Obergeschoss, liegen nicht in den Betten. "Die Transportfähigen landeten hier", sagt Wahl, Soldaten von der Westfront. Verlässliche Zahlen, wie viele Männer hier gepflegt wurden, liegen nicht vor. "Wir haben keine Quellen, weil alle Unterlagen im Rathaus im April 1945 abgebrannt sind", begründet dies Susanne Schmehl.

Beschwerde von Verwundeten

Es gibt ein Schriftstück vom April 1915, das Autor Wahl vorliegt. Darin beschweren sich Verwundete, weil sie der Stadtvorstand vom sonnigen Hag vertrieben hat, für sie sei zur Erholung ein Platz auf der Nordseite vorgesehen. Oberamtsrichter Schmid setzt sich dafür ein, dass die Soldaten ein kleines, sonniges Stückchen Wiese gegenüber der Halle bekommen.

Im vollbelegten Lazarett der Hildthalle brennt am 24. August 1915 der Dachstuhl komplett ab. Verletzt wird niemand. Das Löschwasser beschädigt auch die innere Holzdecke, die Einrichtung. "Die Brandursache bleibt ungeklärt", sagt die Museumsleiterin. Zunächst wird die Elektrofirma beschuldigt, die sich wehrt. Dann ist laut Schmehl von einem "unsachgemäßen Anschluss" einer Stehlampe die Rede. "Es kann auch jemand im Bett geraucht haben", betont die Weinsberger Museumsleiterin.

Fragen bleiben offen

Auf 47 700 Mark summiert sich der Schaden. Bis Juni 1916 sind die Schäden an der Hildthalle beseitigt. "Es könnte noch belegt worden sein", so Schmehl. Doch Fragen bleiben offen. Susanne Schmehl ist bei weiteren Recherchen auf ein Dokument vom 17. November 1917 gestoßen. Darin verfügt das Generalkommando XIII in Stuttgart, "dass dem Antrag auf Wiedereröffnung des Vereinslazaretts Hildthalle Weinsberg nicht entsprochen werden kann".

Stimme.de

Stimme.de