Der Schreiblust folgen die Regeln

Deutsch-Fachbereichsleiterin Friederike Sevegnani erklärt den Leselernprozess

Wer erinnert sich schon, wie das war in der Grundschule? Lesen und Schreiben hat man gelernt. Bloß wie genau? In der Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule ist die Vorlesung Einführung in den Schriftspracherwerb Pflicht. Da merken die Studierenden rasch, dass es nicht einfach ist, Kinder in die Kulturtechniken einzuweihen. Doch wie es wirklich funktionieren kann, das erfahren sie als Referendare im Klassenzimmer und am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung, zum Beispiel in Heilbronn.

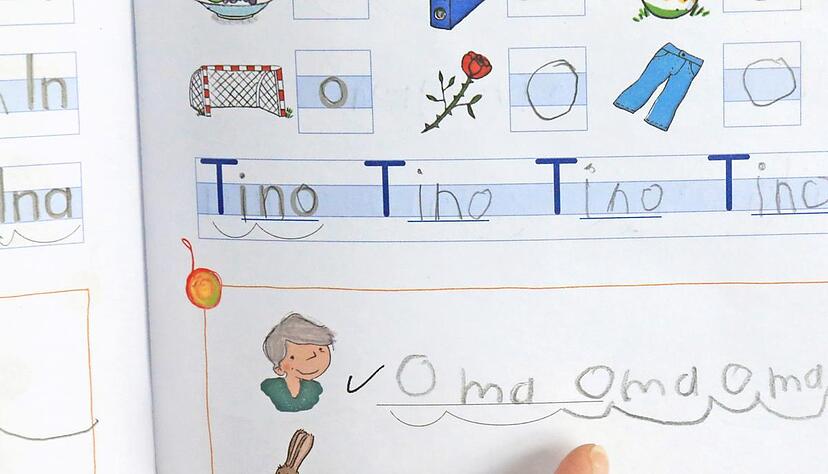

Methodenvielfalt Hier hören sie − gewiss nicht zum ersten Mal − dass es keine alleinseligmachende Methode gibt. Deshalb ist es Friederike Sevegnani, Grundschullehrerin und Fachleiterin Deutsch im Heilbronner Seminar, vor allem wichtig, dass Junglehrer lernen, auf die Entwicklung jedes einzelnen Kindes einzugehen und für jedes die passende Methode parat zu haben. Die Vielfalt spiegelt sich schon in den Fibeln wider, die sie aus ihren Schulen mitbringen. Die meisten setzen wie die verbreiteten Bücher "Tinto" und "Mobile" auf die Buchstabeneinführung und auf das kreative Schreiben mit der Anlauttabelle.

Früher, sagt Sevegnani, hat man stur einen Buchstaben nach dem anderen gelernt, ohne dass man damit wirklich etwas anfangen konnte. Heute heißt die Devise viel mehr Lernen durch Tun. Auswendiglernen von Regeln oder Wörtern hält Sevegnani dabei für wenig sinnvoll. Die Kinder sollen selber entdecken, wie Schreiben funktioniert und in der Auseinandersetzung mit Sprache ein Gespür dafür entwickeln. Schreibweisen und -regeln werden in der Anwendung plausibel, wobei klar ist, dass Erstklässler gar nicht in der Lage sind, Regeln richtig einzusetzen. Sie sind noch zu jung. Trotzdem sollen sie schreibend Lust an der Sprache finden, es ist doch ein tolles Erfolgserlebnis, wenn die Eltern verstehen, was man da so aufgeschrieben hat.

Ab der zweiten Klasse kann über die Kinderschreibweise und die Erwachsenenschreibweise verhandelt werden. Es wird das Wort, später der Satz des Tages unter die Lupe genommen. Fußball könnte so ein Wort sein. Das S wie Sonne fischen die Kinder aus ihrer Anlauttabelle, aber dass es so ein komisches ß sein muss, das müssen sie lernen. Das ist eine Regel. Bald können sie im Wörterbuch nachschlagen, wie ein Wort richtig geschrieben wird. Natürlich machen sie in eigenen Texten mehr Fehler, weil sie sich auf den Inhalt konzentrieren. Die Lehrerin kann daraus eine Aufgabe entwickeln: Suche die Fehler und begründe, wie man’s richtig schreibt.

Kein Diktat Solche Schreibübung prägt sich viel mehr ein als ein Diktat. Das gibt es hie und da noch für große Grundschüler, doch der Bildungsplan sieht es nicht vor. Diktieren kommt in der Lebenswelt nicht mehr vor, begründet Sevegnani die schulische Abstinenz. Abschreiben mit System ist viel sinnvoller: Lese die Wörter, mache einen Kringel um das, was dir schwierig erscheint, merke es dir gut, schreibe es auf und überprüfe, ob du einen Fehler gemacht hast. Bei Laufdiktaten schreiben die Kinder nach dieser Methode Sätze, die sie im Klassenzimmer entdeckt haben. Das alte Diktat aber fordert von Kindern auf unterschiedlichem Lernniveau dasselbe Können. Es konzentriert sich aufs Hören und Verstehen. Gelernt wird durch die Auseinandersetzung mit Selbstgeschriebenem.

Stimme.de

Stimme.de