Das Original

Lichdi und nicht Schwarz war bis in die 1970er Jahre der Innovator im regionalen Lebensmittelhandel

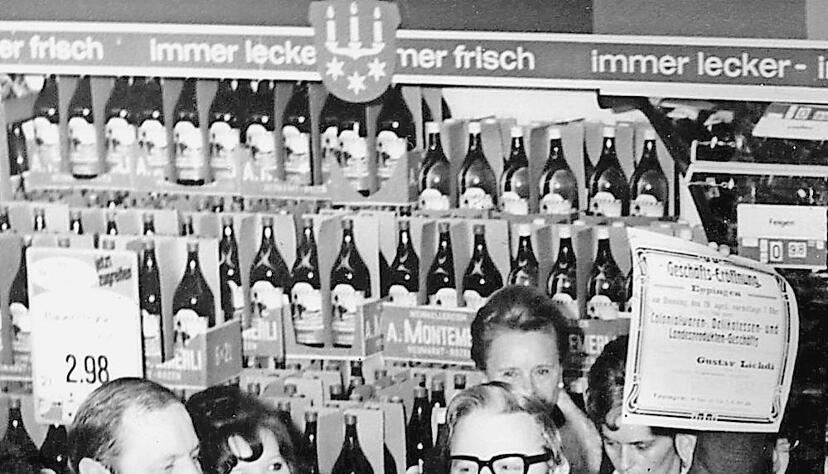

Heute ist es kaum vorstellbar, aber es gab einmal eine Zeit, in der Lidl & Schwarz im Heilbronner Einzelhandel ein kleines Licht war. Kaiser’s Kaffee war der Große − übrig ist davon wenig mehr als der Turm beim Musikpark. Der Innovator aber hieß Lichdi. Wäre die 1904 gegründete Gustav Lichdi AG Anfang 1974 nicht an Coop verkauft worden, wäre es durchaus wahrscheinlich, dass wir heute bei Lidi und nicht bei Lidl einkaufen würden − so hieß die bereits in den 1960er Jahren gegründete Discount-Kette des Supermarkt-Filialisten. In der zweiten Generation war Kurt Lichdi in den 1950er Jahren Deutschlands Pionier der Selbstbedienung.

Eine eigene Metzgerei? Die gab es bei Lichdi schon in den 1950er Jahren. Eine mobile Filiale hatte Gustav Lichdi sogar schon 1927 auf die Straße gebracht: einen umgebauten Lastwagen, der kleine Dörfer im Schwäbischen Wald, im Zabergäu und im Bottwartal anfuhr. Die Nazis untersagten 1933 den Weiterbetrieb, wie Gründerenkel Diether Götz Lichdi erzählt. Auch eine eigene Drogeriekette gehörte zu Lichdi, neben Trockenprodukten mit Eigenmarke gab es eigenen Wein. 1500 Artikel wurden in den 1960er Jahren in einer normalen Lichdi-Filiale geführt, in den Lichdi-Centern sogar 20 000.

Vieles, was heute den Erfolg der Schwarz-Gruppe ausmacht, hat Lichdi vorgemacht. Der große Unterschied ist die Eigentümerstruktur: Weil das Geld knapp war, musste Gustav Lichdi schon kurz nach der Gründung einen Teilhaber an Bord nehmen: Adolf Lehmann − man kannte sich aus der Lehrzeit beim Frankfurter Filial-Pionier Jakob Latscha. Und von den Mennoniten − bis heute sind die Lichdis der evangelische Freikirche verbunden. 70 Jahre später, in der Enkelgeneration, besiegelte die Minderheitsbeteiligung das Ende der Firmengeschichte: "Lehmann war ganz scharf auf den Verkauf", erinnert sich Diether Götz Lichdi, der damals Vorstand war. "Er hat mordsmäßig gequengelt."

Die Branche war im Umbruch, und Günther Lehmann, der 48 Prozent der Lichdi-Anteile hielt, gehörte auch der Karlsruher Lichdi-Wettbewerber Pfannkuch. Er wollte selbst expandieren, und Lichdi hatte sogar mit Verlusten zu kämpfen − trotz aller Innovationen. Und trotz aller Expansion − etwa durch die Übernahme der Handelskette Schreiber in Ludwigshafen. "Wir hatten viel investiert", erklärt Diether Götz Lichdi, "aber die Umsätze sind nicht so stark gekommen, wie sie aufgrund der Investitionen hätten kommen müssen." Wegen der schwachen Konjunktur. Die Firma mit inzwischen an die 100 Filialen sei aber nicht gefährdet gewesen.

Avancen Wie also wurde die Kette zum Übernahmeziel? Dem Heilbronner Bürgermeister und lokalen Coop-Aufsichtsrat Friedrich Hanser hatte Lichdi noch eine Absage erteilt, als dieser erste Avancen machte. Dann aber habe die Hamburger Coop-Zentrale ein Angebot auf den Tisch gelegt, "dem Lehmann und mein Vater nicht widerstehen konnten". Lichdi blieb 1974 zunächst Vorstand, aber ein Jahr später verkaufte die Familie nach einer Auseinandersetzung mit dem neuen Mehrheitseigner die restlichen 25 Prozent. Damit war das Ende der Gustav Lichdi AG besiegelt, die Geschäfte bis 1980 in Coop umbenannt.

Dieter Schwarz machte sich praktisch zeitgleich daran, seinen kleinen Großhandel selbst in eine Filialkette umzubauen, eröffnete die ersten Handelshof-Filialen und gründete Lidl. Peinlich genau aber achtet Dieter Schwarz bis heute drauf, keine Anteile aus der Hand zu geben. Da hat er wohl seine eigenen Schlüsse aus der Lichdi-Geschichte gezogen.

Diether Götz Lichdi ist ein aufmerksamer Beobachter der Handelsszene geblieben, auch wenn er keinen Kontakt zu Dieter Schwarz hält. Scharfsinnig und trocken analysiert Lichdi im Gespräch mit der Heilbronner Stimme den dramatischen Wandel der Branche. "Damals gab es noch 50 Filialbetriebe in Deutschland. Die heutige Situation mit nur noch vier Marktteilnehmern ist ungesund", bemängelt er die fehlende Vielfalt. Und natürlich blickt er auf die eigene Firmengeschichte zurück, die der 80-Jährige von klein auf miterlebt hatte. "Vielleicht haben wir zu viele Innovationen gemacht", meint er selbstkritisch.

Effizienz Das Tempo war von Anfang an hoch und die Firma auf Effizienz getrimmt. Das hatte unter anderem zur Folge, dass ausgerechnet das Kriegsjahr 1944 eines der erfolgreichsten in der Firmengeschichte war. Warum? "Die hohen Preise waren ja vom Staat festgelegt. Wenn man da einen einigermaßen effizienten Betrieb hatte − und das hatten wir − dann stiegen die Gewinnmargen", erklärt er. 13 von 14 Filialen in Heilbronn wurden beim Luftangriff am 4. Dezember 1944 dann aber zerstört und die Zentrale in der Happelstraße stark beschädigt.

Bis zur Währungsreform 1948 sei es fast unmöglich gewesen, Ware zu beschaffen. "Da hat man versucht, mit Naturalwirtschaft zu arbeiten: Wir haben hier zehn Kisten Wein, was kannst du uns dafür geben?", erinnert er sich. "Nach der Währungsreform gab es plötzlich Schokolade. Da haben wir 10 000 Stück und mehr verkauft", erzählt er. "Das war eine ganz große Sache." Im Jahr 1951 gab es schon wieder mehr als 70 Lichdi-Filialen − das Gebiet reichte bis nach Bayern.

In den 1950er Jahren, als die meisten Geschäfte Tante-Emma-Läden waren, hat sein Vater Kurt Lichdi dann seine Filialen auf Selbstbedienung umgestellt. "Bedienungstheken sind teurer. Bei Obst und Gemüse, Käse und Wurst haben wir trotzdem Bedienungen gehabt, obwohl es eine Durchbrechung des Systems war", sagt er. "Überall, wo wir mit SB-Fleisch und -Obst experimentiert haben, sind die Umsätze zurückgegangen."

Diether Götz Lichdis erstes Projekt im Unternehmen war 1957 der Bau des Zentrallagers in der Karl-Wüst-Straße. "Der Bahnanschluss war eine Fehlinvestition", erzählt er. "Unsere Waggons standen oft den ganzen Tag im Güterbahnhof, die Ware wurde schlecht. Wir haben sogar überlegt, ob wir selber eine Lok kaufen, um sie abzuholen." Aus der halben Welt seien die Lieferungen gekommen, sagt Lichdi − ohne, dass ein großer Apparat dahinter gewesen sei: "Als ich in die Firma kam, hatten wir einen Einkäufer und einen Substituten, der auch einkaufen konnte." Viel Erfahrung und Bauchgefühl sei da nötig gewesen. "Am Ende waren es neun Einkäufer und jeder hatte eine ganze Mannschaft."

Fast amüsiert klingt Lichdi, wenn er von den anfänglichen Schwierigkeiten erzählt, Fleisch für die Theken zu bekommen: "Die Schlachthöfe in der Region wollten uns nicht beliefern." Nur Wurst hätten die verkaufen wollen. Am Ende hat er es doch geschafft − die Großmetzgerei wurde mehrfach erweitert. Das Lichdi-Gebiet reichte einst bis in die Ulmer Gegend, wo er mit Anton Schlecker Bekanntschaft machte, der damals noch eine Metzgereikette betrieb. " Schlecker war ganz böse auf uns, weil wir ihn unterboten haben."

Historische Bildergalerie

www.stimme.de/historisch

Stimme.de

Stimme.de