Neckarverlegung nach Plan E1: Die Utopie unendlichen Wachstums

In den 1960er Jahren wollten Heilbronn und seine Nachbarn den Fluss umleiten und so Platz für mehr Industrie schaffen.

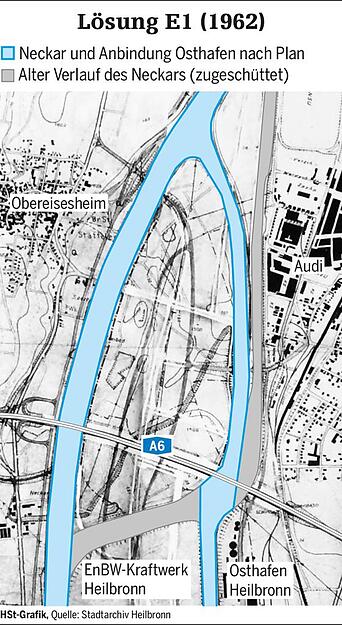

Wer auf der A6 an Heilbronn und Neckarsulm vorbeifährt, kommt in der Regel gar nicht auf die Idee, dass er gerade auf der längsten Autobahnbrücke in Baden-Württemberg unterwegs ist. Dass das Bauwerk so lang ist, hat einen Grund, der inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten ist: Diese Bauweise ließ damals die Möglichkeit offen, den Neckar zu verlegen. Der Fluss wäre dann nicht nach dem Kohlekraftwerk nach Osten abgebogen, sondern geradeaus nach Norden, knapp an Obereisesheim vorbei und dann bei Untereisesheim ins alte Flussbett geleitet worden. Das hätte Platz geschaffen für ein Industriegebiet, doppelt so groß wie das heutige Audi-Werk.

Es war Anfang der 1960er Jahre. Überall in Deutschland wurden Autobahnen geplant und gebaut. So warf auch die A 6 Walldorf-Heilbronn ihre Schatten voraus. Neben dem Autobahnkreuz bei Weinsberg wurden die Planer vor allem wegen der Querung des Neckartals vor eine Herausforderung gestellt. Sie entwarfen zahlreiche Varianten für die Brücke mit unterschiedlichen Trassenführungen für Eisenbahn und Neckar: Plan A, A2, B, C, D und E, Plan R1 und R2.

Verschiedene Varianten

Einmal sollte nur eine kurze Neckartalbrücke gebaut werden, die Autobahn ansonsten über einen Damm führen, andere Varianten sahen die lange Brücke vor. Der Neckar sollte entweder gar nicht oder nur um wenige Hundert Meter verlegt werden oder sogar erst bei Kochendorf wieder auf das alte Flussbett treffen. Der Effekt: Große Teile der Talaue bei Neckarsulm wären damit hochwasserfrei.

Mal sollte westlich, mal östlich des Neckars ein Industriegebiet entstehen, mal 100, mal gar 300 Hektar groß. Doch die damals noch selbstständigen Gemeinden Obereisesheim und Untereisesheim sowie die Städte Neckarsulm, Bad Friedrichshall und Heilbronn schienen nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Nachteile und Nutzen waren zu ungleich verteilt.

Im Jahr 1962 gab der Heilbronner SPD-Stadtrat Albert Großhans dann den Anstoß zu einer Optimierung des sogenannten "Plan E" zu "E1", der den widerstreitenden Interessen gerecht zu werden schien: Der Neckar sollte verlegt und zwischen Ober- und Untereisesheim in den Altarm münden. Der Heilbronner Osthafen wäre teils über Neckarkanal, teils über den Altarm unter der Neckarsulmer Wehrbrücke hindurch angebunden worden. Das Neckarsulmer Industriegebiet hätte wachsen können. Heilbronn hätte zusätzliche Flächen nördlich des Kraftwerks gewonnen.

Freibad im Weg

Der Charme des aufwendigen Plans: Durch die Nutzung bestehender Kanäle und des alten Neckarbetts wären die Kosten im Rahmen geblieben - etwa auf vergleichbarem Niveau der ebenfalls diskutierten Pläne C, D oder R1. Doch was bedeutet schon im Rahmen: Auf mehr als 100 Millionen Mark wurden die Investitionen inklusive des Grunderwerbs geschätzt. Geradezu eine Kleinigkeit angesichts solcher Dimensionen: Das Freibad von Obereisesheim hätte verlegt werden müssen.

Der Bund sollte 33 Millionen Mark übernehmen - für die vom Autobahnamt favorisierte einfache Variante A. Den Rest hätten die beteiligten Kommunen aufbringen müssen, etwa die Hälfte davon Heilbronn. Eine gewaltige Summe.

Kein Wunder hatten sich Heilbronn unter OB Paul Meyle und Neckarsulm unter dem damaligen Bürgermeister (und späteren Heilbronner Oberbürgermeister) Hans Hoffmann ob der vielen Varianten in die Haare gekriegt. Dabei ging es nicht nur ums Geld. Lange bevor der Naturschutz eine zentrale Rolle bei solchen Projekten spielte, schreckten die Neckarsulmer vor dem Verlust ihrer Neckaraue zurück. Sorgen um die Luftreinhaltung machten die Runde. Streng genommen wäre Neckarsulm (vor der Eingemeindung Obereisesheims) nicht einmal mehr am Neckar gelegen.

Die Tragweite der Entscheidungen war damals trotzdem vielen bewusst. "Wir steuern auf das Jahr 2000 zu", sagte der Heilbronner SPD-Stadtrat Erwin Fuchs im September 1962, als die Planungsgemeinschaft gegründet wurde.

Monat um Monat ging ins Land. Die Idee nahm Fahrt auf. Der Satzungsentwurf für den Zweckverband "Wirtschaftsgebiet Neckartal" mit den vorgesehenen Mitgliedern Heilbronn, Neckarsulm, Obereisesheim und Landkreis Heilbronn war bereits ausgearbeitet. Da kündigte sich im Juli 1963 der Besuch des ebenso selbstgefälligen wie selbstbewussten Bundesverkehrsministers Hans-Christoph Seebohm in Heilbronn an. All die Varianten, all die Überlegungen scherten ihn wenig. "Ich habe nicht noch zwei Jahre Zeit, um zu warten, bis die Neckarverlegung durchgeführt ist", erklärte er den verdutzten Rathauschefs, dem Landrat, dem Regierungspräsidenten und Landesinnenminister Hans Filbinger. Jetzt wird nur die Brücke gebaut, lautete Seebohms Blitzentscheidung. Es sollte nicht seine letzte sein.

Letzte Hoffnung

Ein vermeintliches Trostpflaster blieb: Die Brücke sei so konzipiert, dass später immer noch ein Plan E1 umgesetzt werden könne, erklärte Seebohm. Was er nicht im Blick hatte: Die Finanzierung wurde damit aus den Angeln gehoben. Denn bei der Berechnung der Kosten für E1 war man davon ausgegangen, dass für die Brücke nur noch 18 Millionen Mark notwendig sind. Die gegenüber Variante A eingesparten Millionen sollten für die Verlegung des Neckars genutzt werden. Das hatte sich damit erledigt.

Immerhin war das Argument Zeitdruck beim Autobahnbau vom Minister offenbar nicht vorgeschoben. Mit weiteren "Blitzentscheidungen", die nicht immer auf Verständnis trafen, brachte Seebohm das Weinsberger Kreuz auf den Weg, bestimmte persönlich den Standort der Raststätte bei Bad Rappenau, vergab Arbeiten für mehrere Millionen Mark freihändig. Der Bau der Neckartalbrücke dauerte dann nur gut zwei Jahre und wurde 1967 abgeschlossen. Ein ähnlicher Zeitraum übrigens wie beim nun anstehenden Ersatzneubau des Neckartalübergangs. Jedes der zwei getrennten Teilbauwerke benötigt rund zwei Jahre Bauzeit.

Nach dem Rückschlag verschwand der Plan E1 erst einmal in der Schublade, wurde aber regelmäßig wieder herausgeholt. Landrat Eduard Hirsch wagte 1965 einen weiteren Vorstoß bei Verkehrsminister Seebohm - und holte sich nur eine blutige Nase. 1968 versuchte Albert Großhans, Seebohms Nachfolger Georg Leber, immerhin ein SPD-Parteigenosse, für die Pläne zu gewinnen. Ohne Erfolg. Vor allem aber Paul Meyle ließ keine Chance aus, die Wichtigkeit des Projekts zu betonen. 1966 etwa bei der Eröffnung des "EVS Dampfkraftwerks". 1970 unterstützte der alte Neckarsulmer und neue Heilbronner Rathauschef Hans Hoffmann gemeinsam mit dem Neckarsulmer Bürgermeister Erhard Klotz das Vorhaben, "E1" in den Landesentwicklungsplan zu bekommen.

Falsche Prognosen

Es half alles nichts. Der "Plan E1" wurde Mitte der 70er Jahre ad acta gelegt. Paul Meyle, bis 1967 Heilbronner Oberbürgermeister, sagte 1975: "Wenn Neckarsulm heute mit seiner Industrie einseitig strukturiert ist, dann ist die Stadt selbst schuld. Man sollte die Sünden der Väter nicht vergessen." Heute ist Neckarsulm nicht einseitig strukturiert, die Sünden der Väter beklagt niemand. Neckarsulms Alt-OB Erhard Klotz ist sogar froh, dass aus den großen Plänen nichts geworden ist. "Dass das alles Überflutungsgebiet ist, hat man damals gar nicht berücksichtigt." Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre sollte Heilbronn im Zuge der Kommunalreform sogar zu einer sogenannten Bandstadt von Lauffen bis Neckarsulm oder gar bis Gundelsheim wachsen. Klotz ist überzeugt: "Das war völlig utopisch."

Wie es zu der Geschichte kam

"Wissen Sie eigentlich, warum die Neckartalbrücke bis zur Neckartalstraße reicht?", fragt Dr. Lothar Samerski Ende vergangenen Jahres in der Redaktion an. Durch die Berichterstattung über den bevorstehenden Ersatzneubau hat er sich an das Vorhaben erinnert, den Neckar in ein neues Bett zu zwingen. "Als Obereisesheimer habe ich mir damals die Pläne beim Regierungspräsidium angeschaut." Genaueres weiß aber auch er nicht mehr. "Fragen Sie den Fritz Bechtle."

Der Sohn des gleichnamigen ehemaligen Untereisesheimer Bürgermeisters Fritz Bechtle ist heute Seniorchef des Heilbronner Bauträgers Opti Wohnbau, und er erinnert sich tatsächlich: "Das war der Plan E1." Als junger Mann habe er damals zu Hause öfter davon gehört. Ein Industriegebiet von Lauffen bis fast nach Gundelsheim sei im Raum gestanden, sagt Bechtle. Der Glaube an einen Aufschwung ohne Ende habe damals alles erfasst, in Obereisesheim seien Hochhäuser geplant gewesen, die Euphorie habe fast keine Grenzen gekannt. "Aber man hätte ja katastrophal in die Natur eingegriffen", sagt der 76-Jährige heute. "Wir wären zum Ruhrpott von Baden-Württemberg geworden." Unterlagen dazu findet Stadtarchivar Walter Hirschmann dann vor allem im Nachlass von Albert Großhans. Der hatte Zeitungsartikel, Ratsdokumente, Pläne und Briefwechsel gesammelt und dem Stadtarchiv vermacht. Die Stadt selbst hat ebenfalls zahlreiche Unterlagen zum Thema archiviert. So war Quellenstudium angesagt. cgl

Stimme.de

Stimme.de