Bürgermeister wollen mehr Geld

Region Heilbronn - Er ist Klingelputzer, Türöffner, Vermittler – und für alles, was in der rund 27.000 Einwohner großen Stadt passiert, muss er den Kopf hinhalten. Seit 16 Jahren führt Oberbürgermeister Volker Blust das viertgrößte Unternehmen in Neckarsulm. Ein Arbeitstag hat bis zu zwölf Stunden. Dazu kommen Abendtermine und kaum ein freies Wochenende. Und die Bezahlung? „Die ist nicht üppig“, sagt der OB. Das findet auch die Mehrheit der Bürgermeister im Land.

Region Heilbronn - Er ist Klingelputzer, Türöffner, Vermittler – und für alles, was in der rund 27.000 Einwohner großen Stadt passiert, muss er den Kopf hinhalten. Seit 16 Jahren führt Oberbürgermeister Volker Blust das viertgrößte Unternehmen in Neckarsulm – mehr als 860 Beschäftigte arbeiten in Verwaltung und städtischen Eigenbetrieben. Ein Arbeitstag hat bis zu zwölf Stunden. Dazu kommen Abendtermine und kaum ein freies Wochenende. „Der Beruf ist vergleichbar mit dem eines Wirtschaftsmanagers“, sagt der 63-Jährige. Mit großer Verantwortung, zeitintensiv und familienfeindlich. Und die Bezahlung? „Die ist nicht üppig“, sagt der OB, der am Freitag in den Ruhestand verabschiedet wird.

Qualifikation

Das findet auch die Mehrheit der Bürgermeister im Land. Bernd Aker, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Städtetages Baden-Württemberg, mahnt, dass es bei Wahlen „immer schwieriger wird, gute Bewerber zu finden. Viele Familien sind nicht mehr bereit, diese Belastung zu tragen“, sagt Aker. In das gleiche Horn stößt Neuenstadts Bürgermeister Norbert Heuser. „Acht Kandidaten sind nicht selten. Aber man hat Glück, wenn zwei davon geeignet sind.“

Und noch ein Problem verraten Stadtoberhäupter hinter vorgehaltener Hand. Amtsleiter seien teilweise mit A 14 eingestuft. Für diese Gruppe sei das Bürgermeisteramt finanziell nicht verlockend. Im Gegenzug müssten sie aber ihren Status als Beamte auf Lebenszeit aufgeben und Abend für Abend und Wochenende für Wochenende von der Winterfeier des Sportvereins über die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Jahreskonzert des Musikvereins tingeln.

Fremdbestimmt

Seine Überstunden kann Peter Dolderer, Bürgermeister der rund 19 000 Einwohner großen Stadt Bad Friedrichshall, schon lange nicht mehr zählen. Sechs Teilorte mit ausgeprägtem Vereinsleben: „Man ist rund um die Uhr im Dienst.“ 70 bis 80 Stunden pro Woche seien normal. „Als Bürgermeister führt man ein fremdbestimmtes Familienleben.“

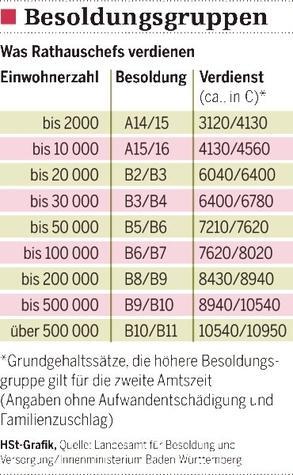

Weil er der Verwaltungsgemeinschaft mit Oedheim und Offenau vorsteht, rutscht Dolderer in die Besoldungsstufe B4. Zum Grundgehalt von 6780 Euro brutto kommen eine Aufwandsentschädigung von 13,5 Prozent des Grundgehalts und ein Familienzuschlag im dreistelligen Bereich, der sich nach der Kinderzahl richtet. Obwohl Stadtoberhäupter große Verantwortung für das Gemeinwesen hätten, „sind Gehälter wie in der freien Wirtschaft utopisch“, so Dolderer.

Das sieht Heilbronns Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach genauso: „Im Vergleich zur Privatwirtschaft ist der öffentliche Dienst eher unter- als überbezahlt.“ Himmelsbach ist Chef von rund 2500 Mitarbeitern und arbeitet bis zu 80 Stunden in der Woche. Neben seiner Tätigkeit als Stadtoberhaupt vertritt er auch die Region insgesamt nach außen. Himmelsbach ist in der Besoldungsgruppe B 9.

Um eine Verbesserung zu erreichen, haben Gemeinde- und Städtetag zusammen mit dem Verband baden-württembergischer Bürgermeister eine Initiative gestartet. Im Zuge der anstehenden Dienstrechtsreform Anfang nächsten Jahres schlagen die kommunalen Spitzenverbände dem Innenministerium in Stuttgart vor, die Besoldungsstufe für Städte bis 5000 Einwohner wieder einzuführen. Die Bürgermeister von Städten mit mehr Einwohnern sollen jeweils in die nächst höhere Besoldungsstufe rutschen.

Leistungszulage

Notwendig sei auch ein finanzieller Anreiz für die dritte Amtsperiode, sagt Harry Brunnet, Bürgermeister von Hardthausen und Vorsitzender des Kreisverbandes Heilbronn im baden-württembergischen Gemeindetag. Brunnet denkt an eine Leistungszulage – erteilt vom Wähler. „Weil ein Bürgermeister keinen Vorgesetzten hat, der ihn beurteilen könnte.“

Ministerpräsident Günther Oettinger hat die allgemeine Dienstrechtsreform und damit die Besoldung der Bürgermeister und Landräte längst zur Chefsache gemacht. Gegenüber unserer Zeitung kündigt ein Sprecher des Staatsministeriums jetzt Gespräche mit den kommunalen Landesverbänden an.

Kommentar: Verdient

Von Reto Bosch

Bürgermeister fordern höhere Bezüge. Sie begründen dies mit starker Arbeitsbelastung und vollen Terminkalendern. Das allein reicht nicht als Rechtfertigung. Auch andere Berufsgruppen arbeiten viel und bekommen deutlich weniger Gehalt. Ein zweites Argument: Eine höhere Besoldung könne die Zahl qualifizierter Bewerber bei Bürgermeisterwahlen erhöhen. An diesen Zusammenhang wiederum glauben Experten wie Professor Paul Witt, Rektor der Fachhochschule Kehl, nicht. Auch wenn nicht alle Trümpfe der Bürgermeister stechen, haben sie mehr Geld verdient.

Ein Blick in die Süddeutsche Ratsverfassung zeigt, dass die Rathauschefs in Baden-Württemberg eine große Machtfülle genießen. Sie sind Vorsitzende des Gemeinderats, Vorgesetzte sämtlicher kommunaler Bediensteter und vertreten Stadt oder Gemeinde nach außen. Dieser Machtfülle erwächst eine immense Verantwortung. Dazu kommt, dass Bürgermeister – sie werden aus dem Etat ihrer Kommune bezahlt – mit dem Amtsantritt ihr Privatleben nahezu aufgeben. Sie werden zur öffentlichen Person, kein Schritt bleibt unbeobachtet. Das ist eine Belastung auch für die Familie. In ihrer täglichen Arbeit verhandeln Bürgermeister mit Wirtschaftsvertretern oder Geschäftsführern, die meistens deutlich mehr Geld verdienen.

Im Prinzip sind höhere Gehälter also gerechtfertigt. Ungerecht ist aber das Gießkannenprinzip, das als einziges Unterscheidungsmerkmal die Kommunen-Größe kennt. Und: In den kleinen Gemeinden mag es im Rathaus oft ruhiger zugehen. Doch Bürger, die die Eigenständigkeit ihrer Kommune betonen, müssen ihren Schultes dann auch angemessen bezahlen.

Stimme.de

Stimme.de