Bundestag arbeitet am Wahlrecht ab 16: Fähig – aber auch mündig?

Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bleibt ein Dauerthema. Eine Kommission, die Vorschläge und Konzepte erarbeiten soll, hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Die Fronten sind schnell abgesteckt, doch die Debatte lebt von Grundsatzfragen und Folgewirkungen.

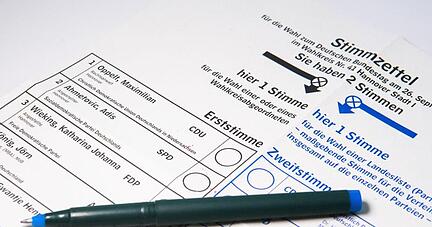

Es ist eine heikle Angelegenheit, mit der sich die 26 Mitglieder der „Kommission zur Reform des Wahlrechts und zur Modernisierung der Parlamentsarbeit“ in den nächsten 14 Monaten auseinandersetzen sollen. Denn hinter den Begriffen „Reform“ und „Modernisierung“ verbirgt sich unter anderem die Absenkung des aktiven Wahlrechtes auf 16 Jahre. Eine eingesetzte Kommission erarbeitet Konzepte zur Machbar- und Umsetzbarkeit der Idee, von der rund 1,5 Millionen Teenager unmittelbar betroffen wären.

Bereits in der dritten Kommissionssitzung waren Ende vergangener Woche die parteipolitischen Standpunkte abgesteckt: Die Regierungsparteien und Die Linke befürworten das Wählen auf Bundesebene ab 16, die Fraktionen der CDU/CSU und AfD lehnen es ab. Einigkeit besteht hingegen bei den Sachverständigen darüber, dass eine Absenkung des Wahlalters ebenso wenig verfassungswidrig wäre wie die Beibehaltung des Status quo.

Chance der Mitwirkung: Parallelen zu 1970

Inhaltlich ähneln die Argumente dagegen jenen von vor mehr als 50 Jahren. Partizipation ist damals wie heute das zentrale Stichwort. Wo heute für mehr Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Gleichberechtigung protestiert wird, hatten Ende der 1960er Jahre unter anderem der Vietnamkrieg und die geplanten Notstandsgesetzte junge Menschen auf die Straßen getrieben. 1970 beschloss der Bundestag, das aktive Wahlrecht von 21 auf 18 abzusenken. Für die FDP argumentierte Hans-Dietrich Genscher seinerzeit: „Uns geht es darum, den jungen Menschen die Chance der Mitwirkung in diesem Staat zu eröffnen.“ Außerdem müsse man prüfen, „ob wir nicht einer Jugend gegenüberstehen, die in einem Maße zu einem politischen Informationsgrad gekommen ist, wie wir das früher nicht gehabt haben“.

Keine Notwendigkeit, aber Mehrwert für Demokratie

Um das Wahlalter zu senken, muss der Bundestag das Grundgesetz mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Dafür müssten wiederum 491 der aktuell 736 Abgeordneten zustimmen. Die Befürworter kämen zusammen aber auf maximal 455 Abgeordnete. Wie sinnvoll ist die Arbeit der Kommission also überhaupt? „Eine direkte Notwendigkeit zu einem Eingriff ins Wahlrecht besteht zwar nicht, denn die repräsentative Demokratie in Deutschland funktioniert ganz gut, aber aus demokratietheoretischer Perspektive müsste man jede Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigen als Gewinn ansehen“, sagt Patrick Bernhagen, Leiter der Abteilung für politische Systeme und politische Soziologie an der Universität Stuttgart. „Die Demokratie wächst mit dem Kreise derjenigen Betroffenen, die mitbestimmen dürfen.“ Ob das grundsätzlich gut oder schlecht sei, ließe sich aber nicht pauschal beantworten.

Wählen zu gehen, kann man lernen

Eine Absenkung des Wahlalters könnte jedoch, so die wissenschaftliche Auffassung, zu einer Politisierung unter jüngeren Menschen beitragen. Während politik-soziologisch inzwischen die Auffassung besteht, dass die Absenkung des Wahlalters von 21 auf 18 dauerhaft zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung geführt hat, könnte eine erneute Absenkung diesen Effekt wieder ausgleichen, mutmaßt Bernhagen: „Durch die Umbrüche, die Menschen zwischen 18 und 21 in ihrer Biografie erleben – etwa der Auszug aus dem Elternhaus, Studium oder Militärdienst –, kollabiert oft die persönliche Wahlneigung.“ Wer jedoch aus gewohnten Lebensverhältnissen heraus erstmals an die Wahlurne geht, entwickelt eine andere Beziehung zum demokratischen Prozess, so die Idee.

Christoph Möllers, Rechtswissenschaftler an der Humboldt-Universität zu Berlin, geht davon aus, dass „Mündigkeit dort entsteht, wo die Institution sie abfragt“. Bestehe für 16- und 17-Jährige also die Chance zu politischer Teilnahme, entwickle sich daraus auch das geistige und persönliche Vermögen, mit dieser Verantwortung umzugehen.

Zwischenbericht bereits im August erwartet

Der Annahme, die Absenkung der Wahl-Altersgrenze müsse folglich auch auf andere Lebensbereiche und Altersgrenzen ausgedehnt werden, wiederspricht Patrick Bernhagen: „Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Reife oder Mündigkeit in dem einen, zwingend auch mit der Mündigkeit in einem anderen Bereich gekoppelt sein muss.“ Es sei sinnvoller, diese Fragen – auch unter entwicklungspsychologischen und erziehungswissenschaftlichen Aspekten – getrennt zu betrachten.

Neben den Themengebieten Bundestagsgröße und Wahlalter soll die Kommission, die jeweils aus 13 Abgeordneten und Sachverständigen besteht, unter anderem Konzepte zur personellen Verkleinerung des Bundestages („Dringend erforderlich und überfällig.“ (Bundestagspräsidentin Bärbel Bas)), zur gleichberechtigten Repräsentanz von Männern und Frauen im Bundestag und zur Dauer der Legislaturperiode erarbeiten. Ein erster Zwischenbericht des Gremiums wird für Ende August erwartet, bevor bis zum 30. Juni 2023 der Abschlussbericht vorliegen muss.

Stimme.de

Stimme.de