Ausgebremst, unterschätzt, gewählt

Wie es Nese Erikli gegen alle Widerstände als Politikerin mit Migrationshintergrund in den Stuttgarter Landtag schaffte.

Nese Erikli steigt aus dem Auto aus und atmet tief durch. "So riecht das hier immer, nach Weinreben. Riech mal", sagt sie zu ihrer Mitarbeiterin. "Das ist Heimat für mich." Sie trägt ein tailliertes Kleid und Sandalen mit Absatz, die Haare sind sorgsam frisiert. Vorsichtig balanciert sie ein paar Schritte den steilen Hang hinunter. Vor der Weinberghütte wartet ihr ehemaliger Nachbar. Sie umarmt ihn, so wie immer, wenn sie in der alten Heimat ist.

Nur knapp 60 Kilometer liegen zwischen Stuttgart, wo sie als Landtagsabgeordnete für Konstanz arbeitet, und ihrem Heimatort Eberstadt-Buchhorn. Es ist eine komplett andere Welt. Auf den Tisch vor der Hütte stellt sie zwei Pappschälchen mit Erdbeeren, die Tasche mit dem Mineralwasser und den Gläsern aus der Fraktion - darauf eine gelbe Sonne, das Logo der Grünen.

Es ist ein heißer Sommertag, der Himmel strahlend blau. Von hier oben hat man einen guten Überblick über das Eberbachtal. Unten liegt Buchhorn, umgeben von Weinbergen und Wald. Die Straße geht hier nicht mehr weiter, der Bus muss wenden.

Eine Dorfkindheit in Eberstadt-Buchhorn

Mit einer Hand schirmt Nese Erikli die Augen gegen die Sonne ab, mit der anderen zeigt sie auf das Haus mit dem roten Ziegeldach, in dem sie aufgewachsen ist. Ihr Bruder nickt zustimmend. Hier hat sie die Nachbarschaft abgeklappert, mit den Tieren gespielt und ist in die Weinberge ausgerissen. "Genau das ist es", sagt Erwin Hohly. Ihm gehört das gelb gestrichene Haus direkt gegenüber.

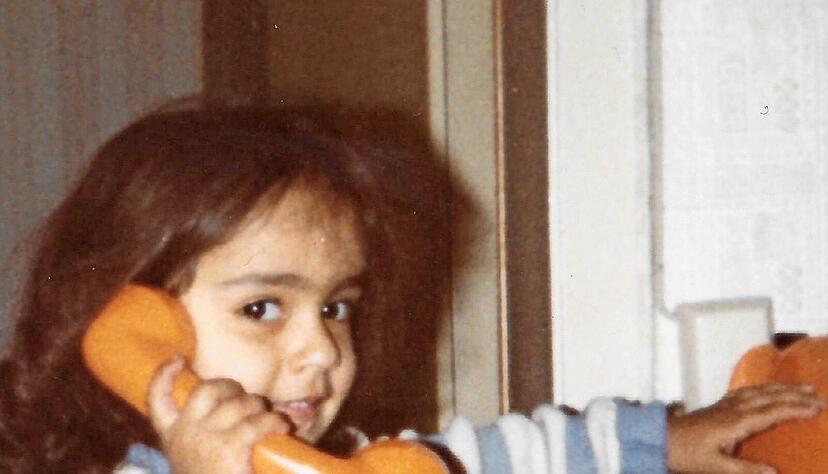

Nese Erikli wird 1981 in Deutschland geboren. Ihr Vater kommt 1968 als Gastarbeiter nach Deutschland, arbeitet zuerst bei Kolbenschmidt in Neckarsulm und dann als Straßenbauer bei der Stadt Heilbronn. Zwölf Jahre später kommt dann die Mutter mit drei Töchtern und zwei Söhnen nach. Die liberale, alevitische Familie stammt aus Anatolien, damals sind sie die einzigen Ausländer in dem kleinen Dorf mit 100 Einwohnern.

Jeder kennt jeden. Das sei schon immer so gewesen, sagt Onkel Erwin. Für die Kinder im Dorf sind die Erwachsenen wie Onkel und Tanten. "Ich habe es geliebt, zu Onkel Erwin rüberzulaufen und ein Rädle Wurst zu bekommen oder Brödle in der Weihnachtszeit", sagt Nese Erikli. "Das gab es daheim nicht." Ihre Mutter kocht auch in Deutschland ausschließlich türkisch.

Unter dem roten Sonnenschirm, auf der Holzbank vor der Hütte erinnern sich Nese Erikli und ihr Bruder daran, wie ihre Mutter eine alte Waschmaschine vom Speicher umfunktioniert und darin Joghurt herstellt. Auf dem Smartphone sucht ihr Bruder nach einem Foto von dem gleichen Typ. Was er findet, sieht aus wie ein Betonmischer. "Der Joghurt war aber wirklich sehr lecker", sagt Onkel Erwin und lacht.

Umzug nach Heilbronn

"Sie konnte aus wenig viel machen. Diese Mischung aus schwäbisch und anatolisch war schon sehr schaffig", sagt Nese Erikli. Ihre Mutter kann weder lesen noch schreiben und lernt dadurch bis zu ihrem Tod nie richtig Deutsch. "Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt", sagt Erwin Hohly. Im Dorf funktioniert das, aber außerhalb wird es schwierig. Immer wieder muss Nese Erikli für die Mutter dolmetschen. Die abwertenden Blicke der Leute sind ihr unangenehm und peinlich. "Da spürst du schon als Kind die Widerstände", sagt sie. Der Vater stirbt früh. Sie übernimmt die Verantwortung für Behördengänge, Krankenkasse und die Pässe der Familie.

Aus der Hütte holt Onkel Erwin ein Buch mit Ledereinband. Wer hier vorbeikommt, darf sich eintragen. Nese Erikli blättert hastig die Seiten durch. Sie will unbedingt den Eintrag zeigen, den sie vor drei Jahren hinterlassen hat. "Heimat ist da, wo man verstanden wird", steht da mit Kuli auf liniertes Papier geschrieben.

Die Zeit im geschützten Raum des Dorfes endet, als sie fünf Jahre alt ist. Damit ihr Bruder seine Kfz-Lehre machen kann, zieht die Familie in die Stadt, nach Heilbronn. "Das war schlimm, als wir weggezogen sind", sagt sie. "Für mich war das Großstadt." Tausende von Menschen, Lärm, viel Verkehr. Wenn sie die Straße überquert, muss sie aufpassen. Hier kennt sie nicht jeden Nachbarn.

Ihr fehlt die Offenheit, die sie vom Dorf kennt. In Sontheim wohnen sehr viele türkischstämmige Familien, die meist für sich bleiben. Ein Ghetto sei das gewesen. "In den 80ern hat man noch gedacht, die Gastarbeiter gehen zurück", sagt Nese Erikli. Sie geht zum Beten neben der Moschee auch in die Kirche. So sei sie aufgewachsen, offen nach allen Seiten. Nese Erikli ist als Einzige der sechs Kinder in Deutschland geboren. "Bei mir war die Sprache kein Problem, aber es war ein Stück weit schwierig, angenommen zu werden." Sie geht auf eine Heilbronner Grundschule und hat gute Noten, rechnet damit nach der vierten Klasse aufs Gymnasium zu kommen. Doch es kommt anders: "Du bist ein Türkenmädchen, da reicht auch die Hauptschule", sagt die Klassenlehrerinzu ihr. Sie steht da, ist geschockt, kann es gar nicht fassen. Sie kann sich noch genau erinnern an das Gefühl. Es war so ein Gefühl, als ob sich der Boden auftut und sie gerade darin versinkt.

Auf der Hauptschule hält sie es nicht lange aus. Nach einem halben Jahr nimmt sie allen Mut zusammen und sagt der Schulleiterin, dass sie viel zu gut ist und nicht auf die Hauptschule gehört. Sie darf auf die Realschule wechseln, macht anschließend ihr Abitur am Wirtschaftsgymnasium. Der Satz der Lehrerin, "da reicht auch die Hauptschule", ist der Moment, der sie politisiert. Immer wieder erzählt sie die Geschichte, hebt die Stimme und haut auf den Tisch. Es macht sie auch heute noch wütend. "Das war für mich definitiv ein politischer Antriebsgrund, weil ich es an der eigenen Haut erfahren habe, wie schlimm es ist, in manchen Situationen diskriminiert zu werden", sagt Nese Erikli heute.

Schon mit 14 kann sie sich vorstellen, für ein politisches Mandat zu kandidieren. In den Sommerferien macht sie ein Praktikum bei Cem Özdemir, fährt vier Wochen lang täglich mit dem Zug in das Büro des Bundestagsabgeordneten nach Ludwigsburg. Sie bekommt Einblick in die politische Arbeit: Bürgeranfragen beantworten, dpa-Meldungen sichten, Themen im Wahlkreis im Blick behalten.

Aufstieg in der Politik

Bei den Grünen fühlt sie sich angenommen, darf mitreden. Themen wie der Protest gegen die Atomkraft und das Waldsterben begeistern sie: "Ich hatte daheim nicht die Möglichkeit, auch in dieser Form Bildung zu bekommen." Sie schwimmt gegen den Strom, muss sich viel Kritik anhören in der Besenwirtschaft in Erlenbach-Binswangen, in der sie als Jugendliche jobbt: "Damals waren die Grünen noch nicht so cool wie heute."

Sie nimmt einen Schluck aus dem Glas mit dem Grünen-Logo, schiebt sich eine Erdbeere in den Mund. Es ist nachmittags um drei. Sie hat noch nichts gegessen heute, den Vormittag in ihrem Landtagsbüro in Stuttgart gearbeitet.

Mit 19 - sie ist zum Jurastudium nach Konstanz gezogen - tritt sie in die Partei ein und beantragt die deutsche Staatsbürgerschaft. "Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich wollte auch wählen können", sagt Nese Erikli. Sie engagiert sich als Vorstandsmitglied im Kreisverband von Konstanz, ihrer neuen Heimat. 2016 kandidiert sie gegen den bisherigen Mandatsträger der Grünen in Konstanz, Siegfried Lehmann.

Sie gewinnt. Reibungslos läuft das Ganze nicht ab. Es gibt Gerede, sie soll nicht Projektmanagerin, sondern Sekretärin gewesen sein. Nach dem Abbruch des Studiums habe sie in verschiedenen Jobs in Deutschland und der Schweiz gearbeitet, erklärt sie. Außerdem soll sie nur deshalb die Mehrheit in der Partei erhalten haben, weil sie Freunde und Bekannte zum Eintritt bewegte. Ob die Grünen es mit Nese Erikli überhaupt in den Landtag schaffen?

Gegen alle Widerstände

39,64 Prozent, bis dahin bestes Ergebnis für ihre Partei im Wahlkreis Konstanz. Drei Jahre sind seitdem vergangen, kämpfen muss sie immer noch. Ein Mann, der sie öffentlich beschimpft hat, wurde wegen Volksverhetzung verurteilt. Er schrieb ihr Mails, in denen er ihr absprach eine Deutsche sein zu können und ihr eine gute Heimreise wünschte. "Ich habe immer gedacht, wenn ich so weit komme in der Gesellschaft, dann habe ich es geschafft, dann bin ich absolut gleich, aber das ist auch heute noch nicht immer so", sagt die Landtagsabgeordnete.

An diesem Nachmittag ist es heiß, sie zieht die Jeansjacke aus, die sie eigentlich fürs Foto anlassen wollte, pudert sich das Gesicht, zieht den Lippenstift nach. Die Beine übereinander geschlagen, die Sonnenbrille in die Haare geschoben. So sitzt sie auf dem kleinen Mäuerchen vor Onkel Erwins Hütte, die Aussicht auf das Tal und Buchhorn im Rücken. Am nächsten Tag ist das Bild auf Instagram, #alteHeimat.

Es gibt keine Zahlen dazu, wie viele Abgeordnete im Stuttgarter Landtag einen Migrationshintergrund haben. Von den 143 Landtagsabgeordneten sind nur 38 weiblich und mit 105 die Mehrheit männlich. Das Durchschnittsalter beträgt 55,7 Jahre. Dabei haben die Grünen insgesamt die meisten Frauen und die FDP hat im Schnitt die jüngsten Abgeordneten.

Stimme.de

Stimme.de