Millionen-Sanierung in Kilianskirche: Warum die Orgel schon früher für Streit sorgte

Die Orgeln in der Heilbronner Kilianskirche müssen für eine Million Euro saniert werden. Professor Christhard Schrenk erklärt die Gründe – und erinnert sich an die fast vergessenen Hintergründe.

Mit dem Großprojekt der Orgelsanierung und -modernisierung in der Kilianskirche rückt auch die große Heilbronner Orgeltradition in den Blickpunkt. Wie berichtet, ist die erste „Königin der Instrumente“ dort für 1486 belegt. Über die Jahrhunderte sollten – stets auf Höhe der Zeit – ein halbes Dutzend weitere folgen – bis hin zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg.

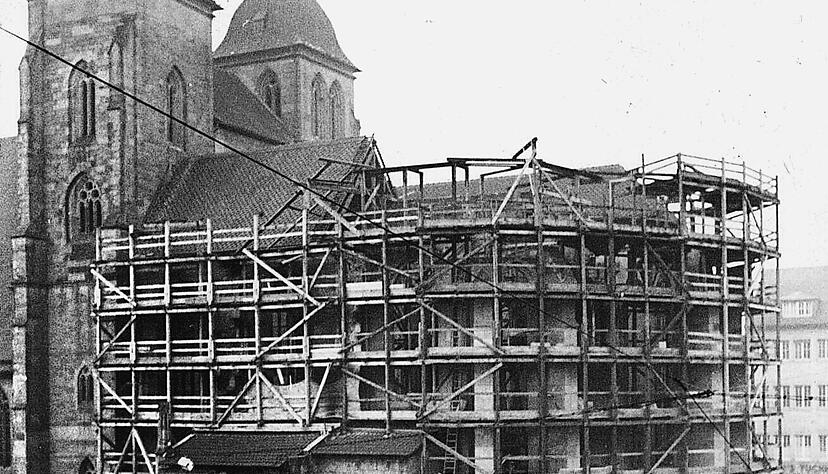

Erst 14 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg konnte im Mai 1959 eine neue Kiliansorgel eingeweiht werden, was einerseits der langen Wiederaufbauphase der 1944 bei Fliegerangriffen zerstörten Kirche geschuldet war, aber auch einem regelrechten Orgel-, respektive Emporenstreit, der sich vor allem um die Höhe der Empore drehte.

Durch Wiederaufbau der Heilbronner Kilianskirche: Freie Sicht zum Hochaltar ging verloren

„Ursprünglich saß sie nämlich um einiges höher“, berichtet Professor Christhard Schrenk. Gleichzeitig habe sich der Haupteingang zur Kilianskirche in der Windgasse befunden, also an der Stirnseite des Langhauses, so dass man beim Betreten der Kirche schon im Foyer, dem sogenannten Paradies, „freie Sicht zum Hochaltar hatte“, Hans Seyffers unumstritten wertvollstes Kunstwerk von Heilbronn.

Doch mit der beim Wiederaufbau tiefer gesetzte Empore ging dieser Aha-Effekt verloren. Man opferte ihn quasi der großen Fensterrosette über der Orgel, „die beim Gottesdienst eigentlich nur der Pfarrer am Altar sehen kann“, stellt Christhard Schrenk mit großem Bedauern fest.

Nicht nur die Ludwigsburger Orgelbaufirma Walcker und der damalige Kirchenmusikdirektor Fritz Werner hätten sich gleichsam mit Händen und Füßen vergeblich gegen diese Lösung gewehrt.

Orgeltechnik durch räumliche Trennung klanglich und spieltechnisch beeinträchtigt

Doch nicht nur die Optik leide unter der erhöhten Empore, sondern vor allem auch die Akustik. Weil auf der neuen Empore nicht alle Register Platz fanden, mussten einige nach hinten in den Turmbereich gesteckt werden, vom Kirchenschiff getrennt durch eine Glasscheibe.

Die Nachteile liegen für Schrenk auf der Hand: Durch die langen Wege von der Tastatur bis zur Pfeife muss der Organist ungewöhnlich viel Kraft auf die Finger bringen, worunter die Virtuosität leide. Gleichzeitig leide durch die unterschiedlichen Umgebungen, gerade bei Kälte, die klangliche Stimmung.

Der damalige Kirchenmusikdirektor Hermann Rau war geradezu schockiert

Ein weiteres Handicap trat erst 1965 zu Tage. Bis dahin war der Chorraum auf der Kirchengroßbaustelle nämlich noch mit einer Bretterwand abgetrennt. Als diese fiel, zeigte sich, dass die Orgel dem nun wesentlich größeren Gotteshaus „klanglich nicht mehr gewachsen“ war. „Der damalige Kirchenmusikdirektor Hermann Rau war geradezu schockiert“, weiß Schrenk. Deshalb wurde 1968 rechts von der Sakristei zusätzlich eine kleine Chororgel installiert.

Inzwischen seien beide Instrumente in einem „absolut kritischen Zustand“ und müssten saniert werden. Gleichzeitig soll die Chororgel mit einem sogenannten Auxiliarwerk zusätzliche Register erhalten. Als Krönung sei geplant, dass die beiden bisher unabhängigen Instrumente durch einen zusätzlichen, zentralen Spieltisch verbunden und damit von einem Organist gleichzeitig gespielt werden können.

Große Spendenaktion zur Modernisierung und Sanierung der Kilianskirchenorgeln

Die evangelische Kirchengemeinde Heilbronn plant Großes: Sie will die beiden Orgeln der Kilianskirche – wohl bis zum 500-Jahre-Jubiläum des Westturms 2029 – für eine Million Euro auf Höhe der Zeit bringen und im wichtigsten Gotteshaus der Region ganz neue Klangerlebnisse ermöglichen.

Der Verein für die Kilianskirche, dessen Vorsitzender der ehemalige Stadtarchiv-Direktor Professor Christhard Schrenk ist, unterstützt das Projekt und sammelt Spenden: bei Konzerten, über den Verkauf von Fotokalendern bis hin zu einem Lemberger-Orgelwein. Umfassende Informationen zum Projekt im Internet auf Homepage.

Kommentare öffnen

Stimme.de

Stimme.de

Kommentare