Heilbronner Professorin will mit neuem Projekt Corona-Masken verbessern

Ingenieurin Jennifer Niessner hat Fördergelder für spezielle Aerosolforschung beantragt. Ihr Ziel ist: hohe Wirkung und gutes Atmen vereinen. Für die Labormessungen sollen Testpersonen atmen, husten und niesen.

Sie steht in den Startlöchern, wartet auf die Förderzusage aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, um in der Corona-Zeit die vieldiskutierten Alltagsschutzmasken zu verbessern.

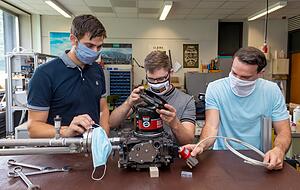

Jennifer Niessner (41), Professorin der Hochschule Heilbronn an der Fakultät Technische Prozesse, will ihren Bereich der Aerosolforschung neu ausrichten. Einen Prüfstand, auf dem lungenschädliche Ölnebel von Druckluftbremsen in Lastwagen derzeit herausgefiltert werden, will sie mit Mitarbeitern zum Maskentestlabor umbauen. Ziel ist, neue Masken zu designen, die einen hohen Abscheidegrad für Corona-Partikel haben und gleichzeitig eine gute Atmung erlauben, erklärt die Forschungsprofessorin.

Eine Kernfrage: Wann ist eine Maske durch den Gebrauch verschlissen

Sie will damit auch Asthmatikern helfen, die bisher keine Maske tragen konnten. Und will erforschen, welchen Einfluss Waschen oder Bügeln auf die Masken haben, wie sich die Filterwirkung mit zunehmendem Gebrauch entwickelt und wie rasch feuchte Atemluft den Wirkungsgrad der Masken entscheidend verringert. Ein mögliches Ergebnis der Studie soll sein, wie lange man eine Maske tragen kann oder wann man sie ersetzen sollte.

Die klassischen Baumwollmasken sind nicht das Nonplusultra. Laut Studien halten sie etwa 60 Prozent der von Menschen produzierten Tröpfchen beim Atmen, Husten oder Niesen zurück - das Risiko einer Infektion wird verringert, ist aber weiter da. "Sie sind nicht dicht genug", erklärt die Wissenschaftlerin, die mit ihrer Familie in Bietigheim lebt. OP-Masken oder die speziellen FFP-Masken schaffen dagegen 94 bis 99 Prozent.

Luftstrom wird durch Maske geführt, die Zahl der Tröpchen exakt gemessen

Die Faserstruktur und wie dicht die Fasern aneinanderliegen, sind wichtig für die Wirksamkeit. Niessner plant, Masken aus Polypropylen bei den Tests einzusetzen - ein teilkristalliner Kunststoff, der keine schädlichen Weichmacher enthält. Auf dem Prüfstand wird echte Atemluft mitsamt den Tröpfchen Richtung Maske gedrückt. Vor und hinter der Maske wird jeweils mit Spektrometern gemessen, wie viele Tröpfchen in welcher Größe abgeschieden werden und was hinter der Maske noch ankommt. Zudem werden Druckverluste ermittelt als Maß für den Atemwiderstand. Das soll die Frage klären, wie angenehm das Atmen noch ist. Computermodelle sollen errechnen, was die besten Faserkombinationen für die verschiedenen Maskenschichten sind. Bei der Testluft werden übrigens Aerosole von gesunden Testpersonen verwendet, die sie beim Atmen, Husten und Niesen produzieren.

Nach neun Monaten könnten erste Ergebnisse vorliegen

"Wir sind wild entschlossen, mit der Corona-Forschung zu starten", blickt Jennifer Niessner auf die nächste Zeit. Bis Ende Juli soll über die Förderzusage entschieden werden, hat sie aus Berlin erfahren. Als Partner in dem Projekt stünden drei Unikliniken zur Seite sowie ein Filterhersteller, mit dem Niessner auch für andere, industrielle Anwendungen schon zusammenarbeitete. Bei rund 200 000 Euro läge der Förderanteil für die Hochschule Heilbronn. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter sollen sich um die Simulationen und Experimente kümmern. Gut neun Monate nach dem Umbau der Technik, schätzt Niessner, könnten erste Ergebnisse der Studie vorliegen.

Das Forschungsobjekt ist für die Wissenschaftler unsichtbar. Es geht um so winzige Partikel, dass Menschen sie mit dem Auge nicht erkennen können. Einzelne Fasern in den Polypropylenmasken sind etwa ein bis zwei Mikrometer dick (millionstel Meter). Durch eine geeignete Geometrie der Masken soll erreicht werden, dass die noch kleineren Corona-Viren an den Fasern hängenbleiben.

Alltagsmasken hält die Professorin nach wie vor für sinnvoll

Für die zweifache Mutter wäre das Projekt Herausforderung und Traum zugleich. Da es dem Gesundheitsschutz vieler diene, "ist es eine tolle Sache". Die Diskussion um den Sinn der Masken kennt sie. Die Maskenpflicht abschaffen? Die gelernte Ingenieurin für Umweltschutztechnik hält auch die derzeitigen Alltagsmasken für sinnvoll und zumutbar, "weil sie potenzielle Infektionen verhindern können". Ein Blick auf Ausbreitungswerte von Tröpfchen zeigt: Beim Niesen können sie mit bis zu 162 Stundenkilometern äußerst rasant weggeschleudert werden.

Begriff Aerosole

Aerosole sind feste oder flüssige, fein verteilte Teilchen in der Luft.

Stimme.de

Stimme.de